"سِفر الاختفاء" .. أو بعض النكبة

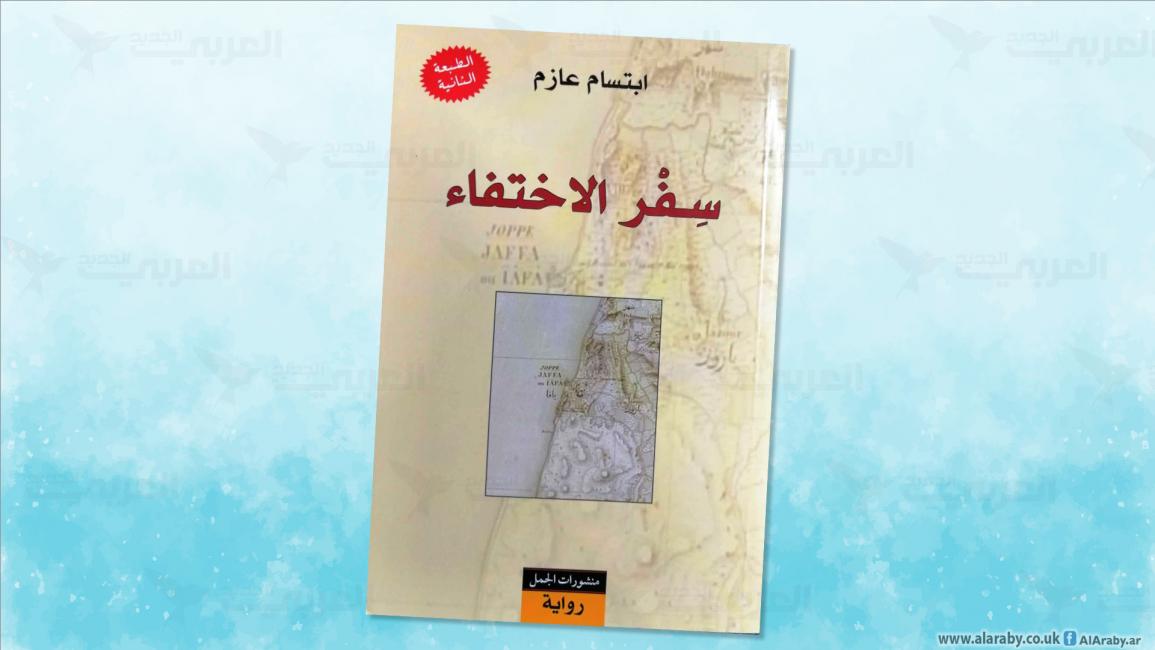

أمّا أنها مناسبة ذكرى نكبة فلسطين في هذه الأيام، فهذا يجيزها ذريعةً لارتجال هذه المقالة عن روايةٍ صدرت في العام 2014، أطلّت عليها قراءاتٌ ومطالعاتٌ مجدّة، أجمع كاتبوها على تنويهٍ بها روايةً على ذكاءٍ في مبناها، وبلعبتها الفنية التي توسّلت بها مقولاتِها ومرسلاتِها. إنها "سِفْر الاختفاء" (منشورات الجمل، بغداد، بيروت) لكاتبتها ابتسام عازم. ولكن الذريعة هذه ليست في موضعِها تماما، فزمن وقائع الرواية لا يخصّ النكبة وحدها، وإنما يصل إلى سنة الربيع العربي، غير أن هذا قولٌ متسرّع، أو سطحيٌّ في نعتٍ جائز، فرواية زميلتنا في "العربي الجديد"، وإنْ جالت على غير محطّةٍ في فلسطين بعد نكبة 1948، تبقى من الأعمال السردية الفلسطينية التي اعتنت، جوهريا، بموضوعة النكبة، على صعيد سؤال الإسرائيلي الذي أعلن دولتَه في ذلك العام عن مستقبل هذه الدولة وناسِها، وعلى صعيد حماية الفلسطيني ذاكرة المكان الذي نهبه هذا المحتلّ. وبين الأمريْن، ثمّة ما يمكن حسبانه اطمئنانا فلسطينيا إلى مستقبله، إلى عودة وطنه له، فيما الإسرائيلي يقيم على خوفٍ متوطّنٍ فيه، وإنْ زاد على كسبِه حرب ذلك العام كسبَه حربا أخرى في ستة أيام في 1967. وتشخيص هذا الخوف، بتعبيراتٍ متعدّدةٍ، شاغلٌ مركزيٌّ في رواية ابتسام عازم، لمّا تبدّى ليس فقط من الفلسطينيين حاضرين في المكان، وإنما أيضا عندما يختفون، ويصبح اختفاؤهم المفاجئ هذا مُفزعا للإسرائيلي، مُربكا لهم، لا أسباب واضحة له. ليس هذا حدثا منطقيا، ولا معقولا، وإنما اجترَحه فعل التخيّل عند الكاتبة التي أرادته في النصّ متّكأً يسوّغ، منطقيا هذه المرّة، أسئلة الحيرة والاضطراب المُقلقة التي يجد الإسرائيليون أنفسَهم غير قادرين على الإجابة عنها.

وهنا، في الوُسع أن توصَف "سِفْر الاختفاء" بأنها رواية قلق الإسرائيلي وسؤاله، وخوفه، لمّا كانت شخصية أريئيل، كاتب المقالات في صحيفة أميركية، مركزيةً في النص، وتمثيليةً في التعبير عن إقامة هذا القلق في الوعي الإسرائيلي العام، فهو اليساري الذي يجد جيش الدولة لا يمكن أن يرتكب عمليات تطهير، لأنه يلتزم بالقانون والقيم الإنسانية، وإنْ يحدُث أن يقع في أخطاء. وفي مقابله الفلسطيني علاء، صديقه أو زميله الذي يقيم معه في عمارة واحدة، تجدهما في مساجلات بشأن الراهن والماضي والمستقبل. علاء ممتلئ بذاكرة تحتشد بارتباطٍ بيافا، الأصل والمنبت، ليس وجدانيا فقط، وإنما أيضا ارتباطا بأرضٍ وذاكرة أجيال. يستأنس بحكايات جدّته (أم والدته) ومروّياتها، وأحاديثها إليه قبل وفاتها، وهي التي بقيت في يافا، في عام التهجير والنكبة، وظلت تسأل عمّا دعا غيرَها إلى أن يتركوا يافا. كتب علاء عنها في دفتر مذكّراته، وبدا في هذا يحمي روايةً ملمومةً، قوية، عن الفلسطيني ومكانه، فيما رواية أريئيل مهتزّة، متصدّعة، تزهو بجيشٍ أمكن له هزيمة العرب. يتابع الأخبار، ويسمع (من الحاسوب) رئيس الوزراء يقول، في الكنيست، إن ما حدث في 1948 كان "نكبتنا"، عندما "اضطررنا كأي جنودٍ في أي حربٍ أن نقتل بعضا منهم"، وعندما قُتل بعضُهم كان ذلك "مأساةً لنا نحن"، "فقلوبنا، لأنها رحيمة، ولأن جيشنا أخلاقي، نتعذّب حتى لقتل من يريدون قتلنا". ويواصل: "سمحْنا لبقية العرب الذين أرادوا البقاء على أرضنا بسلام بالبقاء هنا، وإنْ رغبوا في العيش هنا، فعليهم أن يقبلوا العيش بشروطنا، وإلا فالحدود مفتوحة، بلا رجعةٍ، إلى دولهم العربية". .. هذا قولٌ متخيّلٌ، لكنه لا يخصم من فائض الحقيقي والواقعي فيه، والذي يجعل، في ظنّ صاحب هذه المقالة، أريئيل يستشعر خوفا من لوحةٍ معلقةٍ على جدار غرفة علاء لشابّ ملثّمٍ بالكوفية الفلسطينية. يقيم في هذه الغرفة، كأنه تملكّها بعد اختفاء علاء، يقرأ دفتره الأحمر الذي سجّل فيه علاء بعض مذكّرات، عن جدّته، عن يافا، فيحضُر الفلسطيني فيها موصولا بالمكان وبالراهن، فيما يراها أريئيل "أحاديث المهزومين عن أساطير الماضي"...

لا يعود الفلسطينيون من اختفائهم، في قفلة الرواية المحتشدة بالمغازي، والمبنيّة على تناوب ضمائر المتكلمين، الغائبين والحاضرين. تكتمل بخوف أريئيل من "خرخشةٍ" في خارج غرفة علاء التي يفترض نفسه قد تملّكها، تجعله يقرّر استبدال قفل الباب، ثم تنتهي بجملةٍ زادت النصّ غنىً بمضامين ثريّة عن نكبة فلسطين المستمرّة، تنتهي الرواية "والدفتر الأحمر مفتوح". ولا أظنّ أن ابتسام تزيّدت لمّا رأت أن دفتر معركة سردية الفلسطيني مع الإسرائيلي المحتلّ أحمر، .. ومفتوحٌ إلى أزمنةٍ بلا مدى.