ضمانات الحوار الوطني في مصر أو السقوط

"أنا مش سياسي".. هكذا صرّح الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، غير مرّة، في سياق الافتخار بأن القيادة السياسية ليست سياسية، وأنها لو كانت كذلك ما نجحت أو أنجزت، وفق تصوّراتها للإنجاز. وتعدّدت صياغات احتقار السياسة والتحذير منها في خطابات الرئيس، وتجاوزت أحيانا حدود الخطاب الرسمي إلى آخر "عنيف"، ربما لو صدر من معارض لجرى توزيعه على الاتهام الجاهز الانضمام لجماعة إرهابية … إلخ، وذلك حين تحدّث الرئيس إلى خصومه: "لازم تخلصوا مني أنا الأول"، لا سياسة إذن، إنما حرب، والسلطة لمن "يخلّص" على الآخر. هكذا بدأ نظام 3 يوليو (2013) وبوضوح، وهكذا استمر "عشرية" كاملة، ثم كانت دعوة رأس النظام نفسه إلى الحوار.

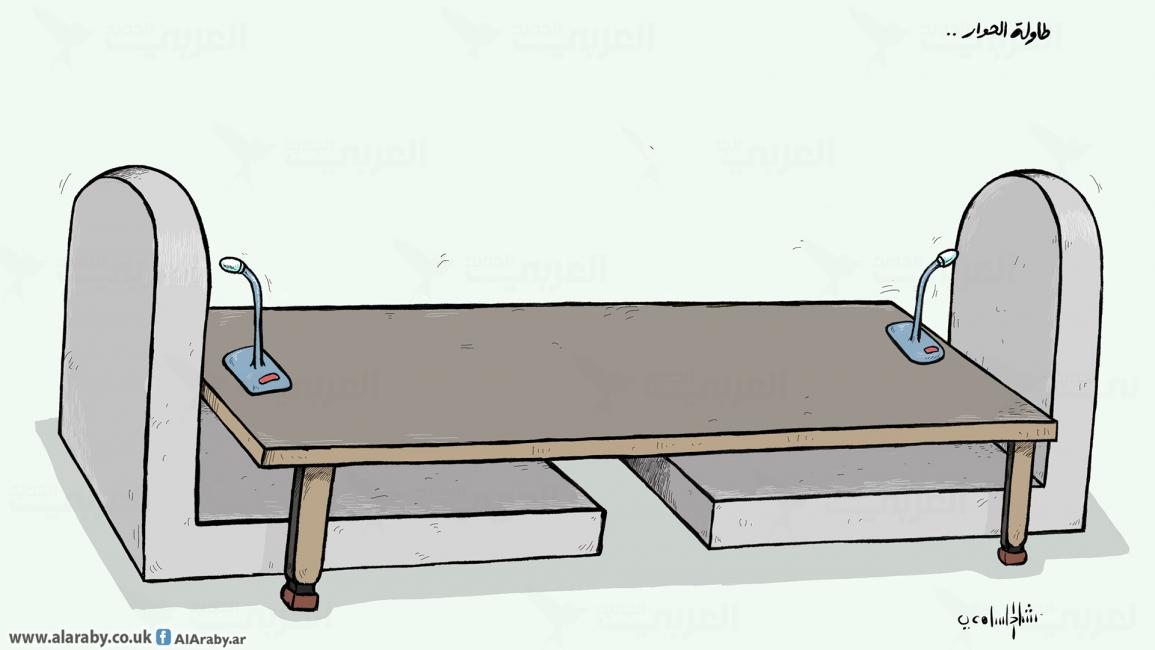

لا يعني الحوار بين الفرقاء السياسيين إلا الرجوع إلى السياسة، فلا حوار بين سجّان وسجين، مسلح وأعزل، لا حوار تحت التهديد وبالقوة وبالأمر (هذا هو المفترض بصرف النظر عن الواقع). وحين يدعو الرئيس الـ "مش سياسي" إلى حوار سياسي، فما الذي يعنيه ذلك؟ الإجابات كثيرة، منها أنه حوار شكلي، تجميلي، مناوَرة، مجرّد "شو" استجابة إلى ضغوط الخارج، وغيرها من إجابات، واتهامات، لا تخلو من وجاهة، ويستند أصحابها إلى سابق خبراتٍ مع النظام، وسواء اتفقنا أو اختلفنا مع الإجابات وأصحابها، واعتبرناها تآمرية، واعتبرناهم طهرانيين، فالمؤكد أن الإعلان عن الحوار هو بمثابة إعلان عن فشل الحل الأمني. وعجز الدولة المصرية عن الاستمرار، من دون واجهة سياسية، حقيقية أو زائفة، ذات مضمون حقيقي أو دعائية.

من هنا، يأتي الترحيب بالخطوة، رغم عدم توفر ضمانات، وهو ما عبّر عنه رئيس الحزب المصري الديمقراطي، فريد زهران، مبرّرا وجوده بـ "المسؤولية الوطنية"، والخوف من تضييع فرصة للحل، ولو كانت ضعيفة. وفي تقديري أن مجرّد حضور معارضين واستجابتهم وتجاوزهم تجاهل النظام الحد الأدنى من طلباتهم، منذ الإعلان عن الحوار في العام الماضي، من توفير ضمانات كافية، وأجندة واضحة، وجهة مستقلة لإدارة الحوار، ودعوة كل الأطراف، والإفراج عن أسماء بعينها، لا يمكن تخيّل وجودهم بالسجون، في وقت تدعو فيه السلطة المصرية إلى حوار وطني. كما لا يمكننا تخيّل الحوار نفسه، من دونهم، وهم من بدأوا بالدعوة إليه، والتبشير به، وتحمّلوا جرّاء ذلك مزايدات من أنصارهم قبل خصومهم، بل سجنوا من أجل دعوتهم المبكرة إلى الحوار، بعد أن تحوّل الحوار في خطابات النظام السياسية والإعلامية إلى سبّة، وباب خلفي لعودة الإخوان المسلمين، وتبرير للعمليات الإرهابية في سيناء، وتهديد للأمن القومي المصري، واستهداف للدولة المصرية، وتآمر مع قوى خارجيةٍ ضد مصلحة الوطن، وغيرها من الاتهامات "المدهشة"، التي تفنّن إعلاميو النظام في إلحاقها بالأصوات الداعية إلى الحوار والتهدئة والتفاهم. قفز المعارضون المشاركون على ذلك كله، وغيره كثير، وحضروا، وهم يستحقّون، فيما أزعم، المساندة لا التخوين، لكن "واجب الوقت" على الأطراف كافة، المشاركين وغيرهم، أن يتساءلوا عما بعد الدعوة إلى الحوار، والجلسات الافتتاحية، والكلمات، والصور، عن ماهية الحوار، وخطّته، حتى لا يتحوّل إلى مكلمة، ثم آليات التنفيذ وضماناته، وهو ما عكسته، في ذكاء، كلمة رئيس لجنة الخمسين عمرو موسى، وتساؤلاته التي وصفها بأنها تساؤلات المصريين، وكان لافتا تجاوب الحضور مع كلامه عن ضرورة حسم ملف السجناء وإغلاقه.

تواجه الدولة المصرية أزمة اقتصادية تضطرّها إلى بيع "عفش البيت" لتوفير نفقاته الأساسية، بعض أسباب الأزمة فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وليس كلها، كما هو خطاب الدولة ورئيسها وإعلامها، والذي لم يفلح في إقناع أحد، إلا أن كل أسباب تفاقم الأزمة واستمرارها والعجز عن مواجهتها هو "مسار" الدولة، وسياساتها، إن جاز التعبير. ما يعني أن الحرص على "جدّية" الحوار لا ينبغي أن يكون مطلب المعارضة وحدها، وإذا كان البديل عن "القبول" بالحوار للمعارضين والانعزال أو السجن، فإن البديل عن نجاحه أمام الجولة، الآن، مزيد من الفشل، ثم السقوط المحقّق.