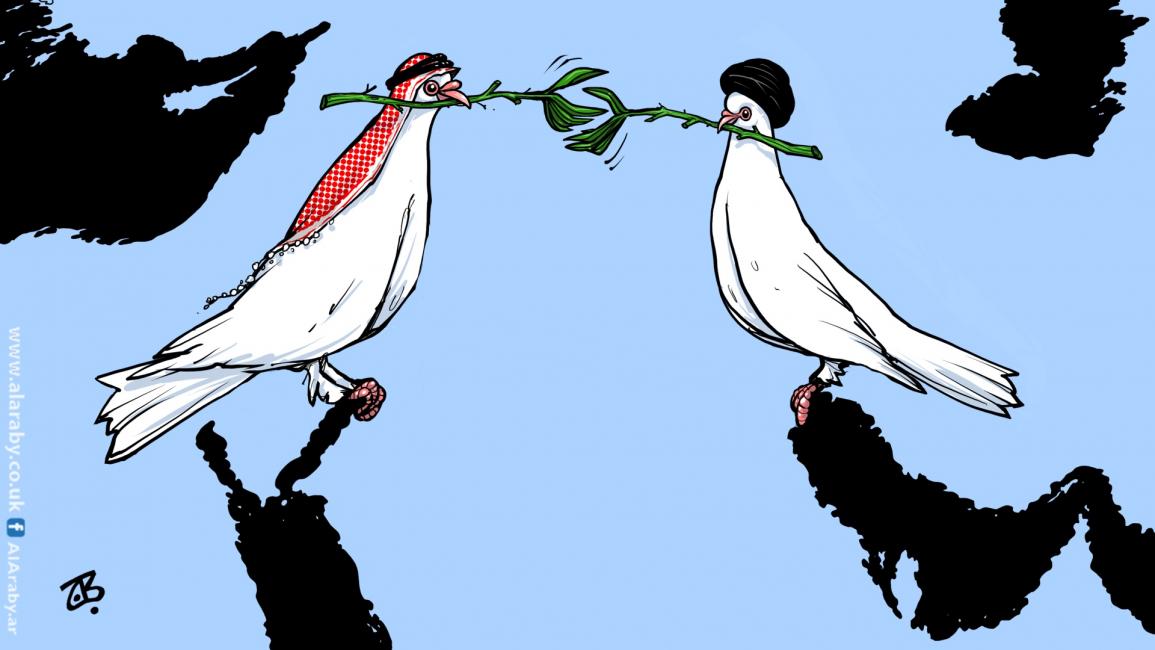

عن الانفراج الإقليمي والتنافس الدولي

يبدو أن أجواء التفاؤل التي رافقت توقيع اتفاق المصالحة السعودية الإيرانية، برعاية صينية، في شهر مارس/ آذار الماضي، بدأت تتلاشى، مع استمرار الجمود في جميع القضايا محلّ الخلاف بين الطرفين، من اليمن إلى سورية ولبنان، وفوق ذلك عودة مؤشّرات التوتّر إلى منطقة الخليج نتيجة الخلاف على حقل غاز الدرّة بين السعودية والكويت من جهة وإيران من جهة أخرى، وتعزيز الولايات المتحدة أخيرا قدراتها العسكرية في المنطقة لردع إيران عن الاستمرار في سياسة اعتراض السفن التجارية وناقلات النفط في الخليج العربي وبحر عُمان.

ورغم أنه جاء جزءا من انفراج إقليمي أوسع شهدته المنطقة في العامين الأخيرين، وساعد في إطلاقه خروج دونالد ترامب من البيت الأبيض، وشمل انتهاء أزمة حصار قطر، وتقارب تركيا مع دول الخليج العربية ومصر، وبدء التفكير بمقارباتٍ إقليمية للأمن والتعاون، إلا أن التقارب السعودي - الإيراني مثّل الحدث الأبرز في مصالحات المنطقة، نظرا إلى عمق الخلافات بين الرياض وطهران وحجمها وأمدها، وانعكاساتها على كل ملفّات المنطقة. تمحور التقارب حول فكرة رئيسة، أن البلدين، ومعهما كل دول الإقليم، قد أنهكتهما الصراعات التي احتدمت بعد الغزو الأميركي للعراق عام 2003، وبلغت ذروتها خلال ثورات الربيع العربي، خصوصا في سورية واليمن، وأخذت تتكرّس لديهما قناعة بأن هذه الصراعات لم تجلب عليهما، وعلى الإقليم برمّته، إلا الخراب والدمار، وأنه ربما بات من الأجدى للجميع أن يلتفتوا قليلا إلى التحدّيات الداخلية التي تواجههم، وهي ليست قليلة، فإيران، مثلا، إضافة إلى أنها تعيش أوضاعا اقتصادية صعبة، زادتها سوءا العقوبات الأميركية، وتأجّج احتجاجات تكاد تكون دائمة، تعاني حالة من الجفاف وندرة الموارد المائية يمكن أن تؤدّي فعليًا إلى انهيار الدولة ونزوح ملايين الإيرانيين خارج بلادهم وداخلها. أما السعودية فمستنزفة في حرب اليمن، فاقدة الثقة بعلاقتها مع الولايات المتحدة، خصوصا في عهد الرئيس بايدن، ولديها فوق ذلك مشاريع تنمية عملاقة في الداخل تحتاج كل دولار من أجل إنجاحها وتحقيق قفزتها التكنولوجية والتنموية التي تحلم بها، وتهدف، من بين أشياء أخرى كثيرة، إلى توفير ملايين فرص العمل لمجتمع شاب ومتعلّم، بدلا من إنفاقها على السلاح والصراعات. بناء عليه، تقول النظرية إن السعودية وإيران قرّرتا أنهما لا تريدان المضي في هذا الطريق وأن تجلسا بدلا من ذلك على طاولة الحوار في محاولةٍ لحل خلافاتهما بشكل ثنائي ومن دون تدخّلات خارجية.

بدت الفكرة، من دون شك، جذّابة لبعض المراقبين، قابلة للتحقّق، ومؤشّرا مهما على تطور الفكر السياسي لنخب المنطقة لجهة التخلّي عن سياسات القوة والصراع وتبنّي سياسات تنحو إلى الحوار وحلّ النزاعات بطريقة سلمية، باعتبار أن عوائدها أفضل. بالنسبة لآخرين، لا تعدو الفكرة كونها جزءًا من رؤية مثالية حالمة، وفي أفضل الأحوال مجرّد تكتيكاتٍ سياسيةٍ جاءت في لحظة تعبٍ وإنهاك، إذ لا مؤشّر فعليا على وجود تغيير حقيقي في طريقة تفكير نخب المنطقة السياسية. كل ما في الأمر أنها استراحة قصيرة ريثما تتغيّر الظروف الإقليمية والدولية، تعود بعدها الأمور إلى سيرتها الأولى.

قد تصحّ وجهة النظر هذه أو تلك، فقد تكون المصالحات تكتيكاتٍ سياسية آنية، حقا، وقد تعكس رغبة مخلصة في وقف الصراع والالتفات إلى تحدّيات الداخل، لكن العامل المهم الذي لم يأخذ حقّه من النقاش، وقد يكون حاسمًا في ترجيح إحدى وجهتي النظر، هو تأثير ما يجري على المستوى الدولي في مصالحات الإقليم ومستقبلها، فهذه المرّة الأولى في مائة عام، أي منذ نشأة النظام الإقليمي الشرق أوسطي بعد الحرب العالمية الأولى، التي تسير فيها سياسات المنطقة عكس التيار على المستوى الدولي، ففيما تشهد المنطقة انفراجات، يحتدم الصراع والتنافس على المستوى الأعلى في النظام الدولي بين مثلث القوى الكبرى فيه (الولايات المتحدة، روسيا والصين)، ويأخذ أشكالاً عسكرية، كما في أوكرانيا، أو استعراض قوة، كما في تايوان. هل يستمرّ نهج التقارب الإقليمي في ظل نهج دولي معاكس، هو السؤال الذي ينبغي التفكير فيه أكثر من أي شيء آخر لتحديد أين تتجه المنطقة خلال الفترة المقبلة.