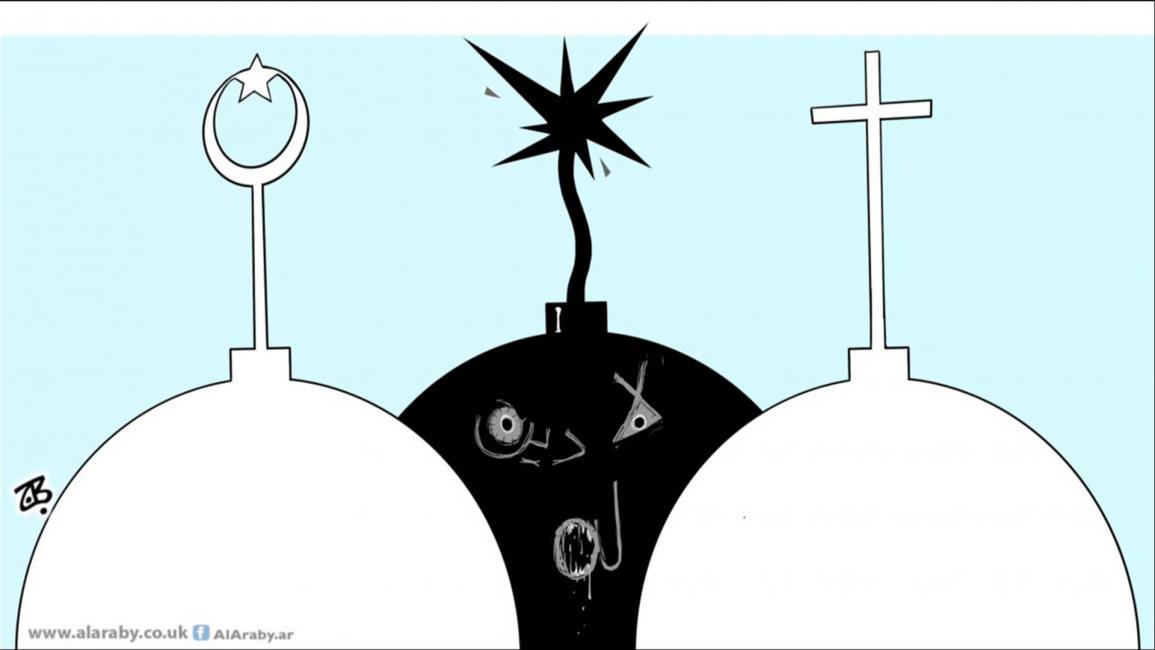

في العلمانية والدين

لا يمكن أن نفهم لبّ الخلاف الناشب في العالم بين وجهتي نظر مختلفتين، صودف أن إحداهما أساسية في الغرب والأخرى ركيزة جوهرية في الشرق، ما لم نفكّر بما يفكر كل طرفٍ، والتعامل معه على هذا الأساس. بين فرنسا العلمانية، لا المسيحية، والمسلمين، مسألة لم تُحلّ، ولن تُحلّ، طالما أن التعاطي بين الجهتين منطلق من خلفياتٍ لا تترك مجالاً للتحاور المباشر، بل ترسّخ مفاهيم الأنماط المختلفة. وكأن العلمانية جدار لا يمكن الولوج إليه من جهة، وكأن الدين الإسلامي في موضع اتهام دائم من جهة أخرى.

عادة هناك نوعان من التبدّل لدى البشر، إما تبدّل الأفكار، عبر اعتناق أفكار جديدة مبتكرة من وحي التحولات الفلسفية والفكرية المبنية على التطور اليومي والصناعي والتقني وغيره، أو الركون إلى فكرة قديمة موجودة، لكنها تلبّي ما يشاء معتنقها من آراء ومعتقدات. العلمانية والإسلام كذلك. هناك أصلاً من يعتنقهما عن قناعة، ومنذ عشرات العقود، من دون فرضٍ من أحد على الآخر، بل يتعايشان تحت سقف قانون واحد ودستور واحد. عملياً، هذا هو المفهوم الأنسب لحركة التغيّر الدائم لدى الشعوب. لا يمكن القول إن الأفكار تموت بمجرّد مرور الزمن عليها، بل تموت وفقاً لفقدان قدرتها على التماهي مع متطلبات بشر كل عصر. الأديان عموماً تبقى مقصداً لناس كثيرين في القرن الـ21. وستبقى حتى إشعار آخر، وفقاً للحاجات الإنسانية. لكنها، في المقابل، ستفقد قوتها ونفوذها في حال مارست السلطة بالقوة والقمع على الناس، كما حصل مع المسيحية في أوروبا في القرون الوسطى، وصولاً إلى الثورة الفرنسية بالذات في عام 1789.

أما العلمانية، فإن من الأغراض الأساسية لها تأمين حماية جميع مكوّنات المجتمع الذي ينتمي إليها، وممارسة حقه في العبادة أو لا، من دون فرضٍ من أحد ولا ضغطٍ، ولا تعييرٍ ولا نمطية مسبقة ولا تصنيفات حول من المخطئ ومن المُصيب. وما يظنه أنصار الدين خطأ، قد يظنه غير المؤمنين صحيحاً، والعكس. في الحالتين، تضمن العلمانية حماية كل الآراء. بالطبع، لا يمكن أن يتمّ هذا إلا وفقاً لقوانين، تبدو في الظاهر جامدة، لكنها تستلزم الحركية الدائمة، لحماية الإنسان، فالقوانين التي لا تتغير بحسب التطور البشري، وطريقة مقاربة المسائل بين جيل وآخر، مصيرها الرفض إلى درجة إطاحتها.

دوامة الجنون، الممزوجة بتفشّي الغرائز، يدركها تماماً من هم على تواصلٍ دائم مع المسلمين ومع العلمانيين على حدّ سواء، لأسباب عدة، في العمل والمنزل والبلد. ومع أن هؤلاء أقلية في الشرق وفي الغرب، إلا أنهم يدركون أن ما يجري حالياً ليس "طبيعياً"، ولا محصلة لـ"حتمية صدام" هويّاتي سيحصل يوماً ما، بل لأن على الضفتين هناك من لا يفهم ماهية الإسلام ولا ماهية العلمانية، ولا الفارق بين الأخيرة وباقي الأديان. فرنسا ليست مسيحية بالمعنى الحرفي للمسيحية، بل تُعتبر الابنة البكر للكثلكة التي تمرّدت على الكنيسة. والمسلمون ليسوا برابرة آتين من خلف التاريخ، والتنظيمات التي تدّعي انتماءها إلى هذا الدين، مثل "داعش" و"القاعدة" وغيرهما، تشبه ادّعاء النازيين بالانتماء إلى المسيحية.

على الجميع، في مكانٍ ما، إدراك أن المفارقة خلف ذلك كله تكمن في الخلاف السياسي الفرنسي ـ التركي، الذي تحوّل فجأة إلى خلاف ديني ونزاع غربي ـ شرقي. لكن باريس وأنقرة لم يفهما، أو لم يحاولا الفهم، أن مثل هذا الانزلاق في طبيعة الخطاب سيؤدي إلى تحوّل الشرق والغرب إلى "لبنان كبير". هناك، يعمل السياسيون على استغلال الاختلافات المذهبية وتخويف الناس لتحقيق مكاسبهم. الحرب اللبنانية (1975 ـ 1990)، وما تلاها شاهد على ذلك. ولا يحتاج العالم، لا أمس ولا اليوم ولا في الغد، لمثل هذه الصدامات العبثية، بل لحوارٍ تاريخي متجدّد، وبالتأكيد لن يخسر فيه أحد.