في لاأخلاقية السياسة الأميركية وتوحّشها

يوم الثلاثاء الماضي، نظّمت مؤسسة "أميركيون من أجل العدالة في فلسطين"، التي أسّستُها وأقودها، فعالية "يوم مناصرة فلسطين" (Palestine Advocacy Day) في الكونغرس الأميركي، وهو الأمر الذي نقوم به منذ تسع سنوات. كما جرت العادة، حضر مئات المواطنين الأميركيين، مسلمين ومسيحيين ويهوداً، ومن مختلف الأجناس والأعراق، إلى واشنطن من كل أنحاء الولايات المتحدة، لكي يزوروا مكاتب ممثليهم في الكونغرس، نواباً وشيوخاً، ويضغطوا عليهم لدعم حقوق الشعب الفلسطيني. لكن فعالية هذا العام كان لها طابع مختلف في ظل العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزّة. بداية، عانينْا الأمرّين مع الفندق الذي استضفنا فيه الوفود، والذي كان يتوسّل الذرائع، خصوصاً الأمنية، لإلغاء حجزنا، رغم أننا دفعنا له مسبقاً عشرات آلاف الدولارات. ثمَّ كانت هناك المخاوف على سلامة المشاركين، فالإعلام الأميركي يمارس دوراً تحريضياً قذراً ضد كل من يجرؤ ويدافع عن أهل قطاع غزّة الذين يتعرّضون لجرائم إبادة بكل ما تعني الكلمة من معنى. ومع ذلك، تخطّينا كل العقبات والصعاب، وتمكنَّا من الذهاب إلى الكونغرس وعقد اجتماعاتنا المقرّرة، وحتى غير المرتّبة مسبقاً.

منذ البداية، كان واضحاً أن المزاج العام في الكونغرس قد تغيّر كثيراً عمَّا خبرته في السنوات الماضية. مع دخولنا مباني مكاتب النواب والشيوخ، كان لافتاً عدد المكاتب التي تضع لافتاتٍ كبيرة تعلن وقوف أصحابها مع إسرائيل، وكانوا في اجتماعاتنا معهم أكثر فظاظةً في التعبير عن تحيّزهم الأعمى للدولة العبرية. مكتب واحد فقط رُفِعَ العلم الفلسطيني أمامه إلى جانب علميّ الولايات المتحدة وولاية ميتشغان، إنه مكتب النائبة من أصول فلسطينية رشيدة طليب، التي تتعرض منذ ثلاثة أسابيع، مع عدد قليل من زملائها التقدميين في الحزب الديمقراطي، لحملات تشويه، ويتلقون يومياً آلاف رسائل التهديد بالاعتداء والقتل. حتى بعض الأعضاء التقدّميين الذين كانوا حلفاء تقليديين لنا، ومنهم من ساهمت بصفتي الشخصية في جمع عشرات آلاف الدولارات لحملاتهم الانتخابية، كانوا متحفّظين هذه المرّة في الدفاع عن حقوق الغزّيين الذين ترتكب إسرائيل بحقهم جرائم حرب يندى لها جبين البشرية.

لا يتورّع الإعلام الأميركي، الذي طالما فاخر العالمَ بمهنيّته واستقلاله، في تزييف الحقائق والدوس بقدميه على كل المعايير المهنية والأخلاقية

ذكّرتني هذه الصدمة بما يطرحه بعضهم من أن سياسيين وإعلاميين ونشطاء أميركيين عديدين يتعاطفون مع الفلسطينيين، ما داموا ضحايا مكسورين أمام جبروت إسرائيل، أما أنهم قد أخذوا زمام المبادرة في الدفاع عن حقوقهم وكرامتهم، حينها يقلبون لهم ظهر المجن. ومع أني لا أؤمن بهذه الجدلية على إطلاقها، إذ إن الغالب الأعظم من حلفائنا اليهود والمسيحيين والسود والتقدّميين نافست أصواتهم أصواتنا من حيث الثبات وراء المظلومية الفلسطينية، وتحديداً في قطاع غزّة، إلا أنني لا أنفي الصدمة التي انتابتني ببعض الذين كنت أحسبهم حلفاء مبدئيين.

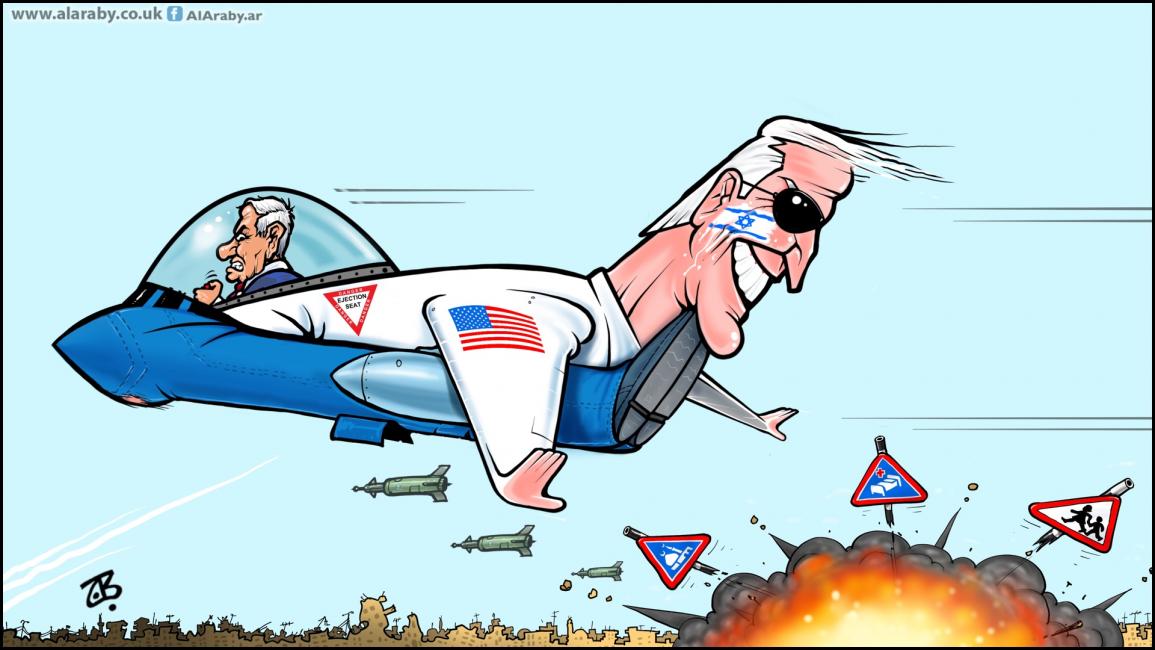

كنت قد كتبت من قبل مقالاً في "العربي الجديد" بعنوان "هل أميركا ضحيّة "لوبيات" سيئة أم هي إمبريالية أصلاً؟" (25/11/ 2022)، وخلصت فيه إلى مسألتين أساسيتين. الأولى، أن البنية المؤسّسية لأميركا إمبريالية من حيث الماهية والنشأة. والثانية، أن "تغيير السياسات الأميركية الظالمة لا يحدث فقط عبر انتخاب مرشّحين جيّدين، بل بالعمل كذلك على إعادة تصميم الهوية الجينية للولايات المتحدة". وحينها، كتبتُ أن الأمر ليس مستحيلاً، "لكنه أمر دونه خرط القتاد، ويتطلب، أولاً، وعياً كاملاً بحجم التحدّي، وبناء كتلة تاريخية أميركية واسعة وعميقة، وتحوّلات في موازين القوى الدولية تفرض على صنّاع القرار الأميركي إعادة تعريف مكانة الولايات المتحدة ومصالحها ضمن حدود الممكن". تعزّزت القناعة لديَّ عن إمبريالية الولايات المتحدة في الأسابيع الثلاثة الماضية. ربما كنت أوهم نفسي أن أميركا تعلمت من أخطاء الماضي، والتي شهدتُ اثنين أساسيين منها. الأولى، بعد هجمات "11 سبتمبر (2001)، والتي اصطفت فيها كلُّ المكونات السياسية والأمنية والعسكرية والإعلامية في مربع عسكرة الدولة وخداع المجتمع. والثانية، خلال قرع طبول الحرب لغزو العراق، عام 2003، بناء على تلفيق وأكاذيب ساهم الإعلام في ترويجها. وها هي مؤسّسات الدولة اليوم تتفق كلها على الوقوف خلف إسرائيل في عدوانها الوحشي على الشعب الفلسطيني. ولا يتورّع الإعلام الأميركي، الذي طالما فاخر العالمَ بمهنيّته واستقلاله، في تزييف الحقائق والدوس بقدميه على كل المعايير المهنية والأخلاقية. ومن تجرّأ على مخالفة معزوفة الدولة الرسمية، فمكانه الطرد أو الفصل أو التهميش أو الشيطنة والتهديد.

صوّت في الكونغرس لصالح قانون دعم إسرائيل، غير الملزم، 412 عضواً من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وصوّت ضده 10 فقط، وامتنع 6 عن التصويت

تمكّن الأعضاء الجمهوريون في مجلس النواب، أول من أمس الأربعاء، من التوافق أخيراً على رئيس من بينهم للمجلس، بعد أن كان قد أطيح الرئيس السابق كيفن مكارثي، في الثالث من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري. كان أول قرار للرئيس الجمهوري الجديد مايك جونسون طرح مشروع قانون لدعم "صديقتنا العزيزة إسرائيل، وقد تأخرنا في إنجاز ذلك". المفارقة أن إطاحة مكارثي كانت على خلفية الصفقة التي توصل إليها مع الديمقراطيين لتمويل الحكومة الفيدرالية إلى منتصف الشهر المقبل (نوفمبر/ تشرين الثاني). وعندما يحين ذلك الأجل، خلال أسبوعين، قد يخسر الملايين من الأميركيين وظائفهم، إن لم يُتفق على ميزانية جديدة للدولة. لكن، لا يبدو أن مصالح الأميركيين هي الشغل الشاغل لممثليهم في الكونغرس، إذ صوّت لصالح قانون دعم إسرائيل، غير الملزم، 412 عضواً من الحزبين، في حين صوّت ضده 10 فقط، وامتنع ستة آخرون عن التصويت، كلهم ديمقراطيون عدا جمهوريّ واحد. وخلال أيام، سيجتمع هؤلاء مجدّداً للتصويت على 14.3 مليار دولار طلبتها إدارة الرئيس جو بايدن لتمويل آلة الإبادة الإسرائيلية، ومن المؤكّد أن ذلك سيحظى بمباركة جلَّ أعضاء الحزبين، ثمَّ سيفترقون عندما يتعلق الأمر بمصالح بلدهم ومواطنيهم.

لا أظنني أضيف جديداً عندما أصف ذلك كله بالتوحّش في سياسات الولايات المتحدة. وكلنا، طبعاً، يعرف صفات أخرى في سياستها، كالتواطؤ والتحيّز الذي نراه ماثلاً أمامنا اليوم في السياق الفلسطيني، وتماهيها مع الموقف الإسرائيلي الإجرامي وتعزيز قدراته وإمكاناته في جريمة الإبادة التي يرتكبها بحقّ سكّان قطاع غزّة. ينطبق الأمر نفسه على المعايير المزدوجة، التي عبّر عنها بايدن بجمعه أوكرانيا وإسرائيل في خانة واحدة، وروسيا وحركة حماس في خانة ثانية. وكذلك على منظومة القيم التي تزعمها واشنطن من الدفاع عن حقوق الإنسان والعدالة والكرامة والحرّية للجميع، في حين أنها تنادي بها وتمارسها بطريقة انتقائية. إنه ليس التواطؤ والتحيّز والمعايير المزدوجة والنفاق فحسب، بل هي السفالة في أدنى صورها، وهو الأمر الذي خبرتُه شخصياً قبل أيام في الكونغرس.