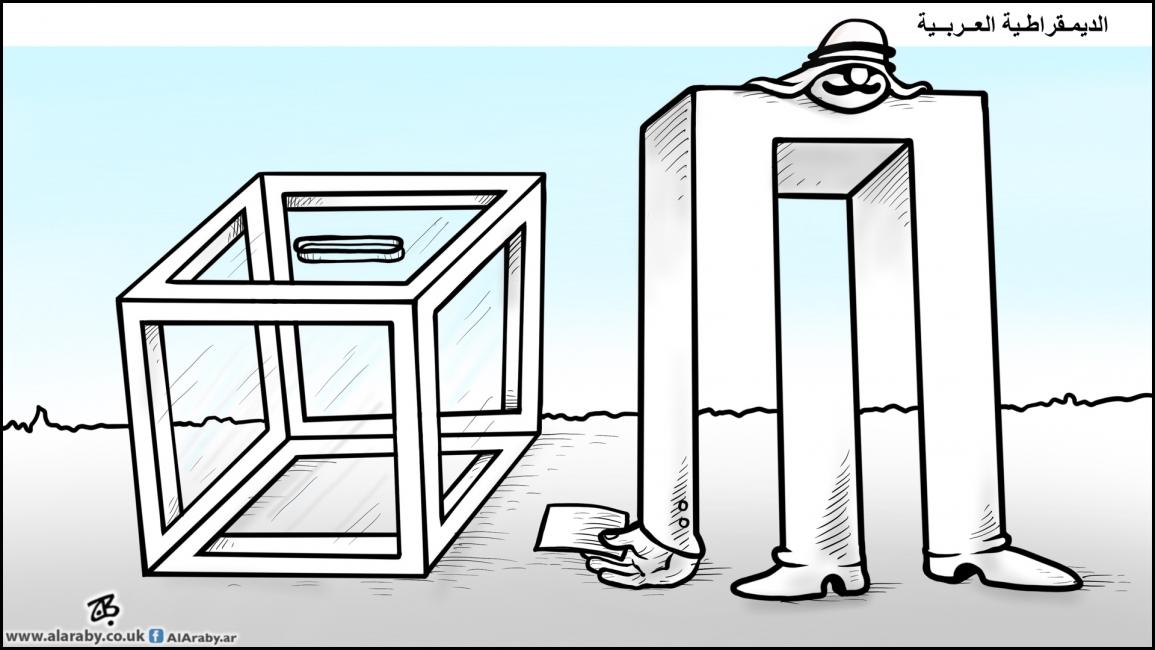

متلازمة المواطَنة والديمقراطية

مع حلول الذكرى الثانية عشرة لاندلاع ثورات الربيع العربي، تتجدّد الأسئلة والقضايا التي طرحتها هذه الثورات على دول المنطقة ومجتمعاتها ونخبها. وعلى الرغم من تصدُّر إنهاء الاستبداد وإقامة أنظمة ديمقراطية منتخبة المطالبَ التي رفعها المحتجّون في الساحات والميادين العربية، إلا أن هذا المطلب كان يحيل، في الواقع، إلى مطلبٍ جوهري (وإشكالي أيضاً!) لا يقل أهمية عنه؛ إقرار المواطنة باعتبارها أحد أركان البناء الديمقراطي، فالديمقراطية لا تقوم وتتجذر في النسيج الثقافي والاجتماعي من دون ترسيخ المواطنة، باعتبار هذه عنواناً قيمياً وأخلاقياً لسيادة دولة الحق والقانون. وهو ما يتطلب ثقافة سياسية تصهر الانتماءات التقليدية في الدولة الديمقراطية التي تصون حقوق جميع المواطنين، بصرف النظر عن انتماءاتهم الدينية والطائفية والقبلية والعرقية والجهوية.

كان مطلبُ بناء أنظمة ديمقراطية منتخبة تخضع للمساءلة والمحاسبة يعني ضمنيّا المطالبة بالمرور من دولة الرعايا إلى دولة المواطنين التي يتوازى فيها الالتزامُ بالواجبات مع التمتّع بالحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية. لقد كشف هذا المطلب الأعطاب الكامنة في المواطَنة العربية، ومن ذلك عجز الدولة الوطنية العربية عن التفاوض مع النخب والقوى الاجتماعية والسياسية الأخرى على عقد اجتماعي جديد، يتأسّس على سيادة القانون، ويفتح المجال أمام مبدأ ''تكافؤ الفرص'' الذي بقدر ما يعني نسف تحالف الاستبداد والفساد يعني، أيضاً، الحدَّ من الولاءات التقليدية وتوسيع رقعة الولاء والانتماء للوطن. وفي الوسع القول إنّ التاريخ الاجتماعي للثورات العربية سيحفظ لها أنها جعلت مجتمعات المنطقة تقف، ربما لأول مرة، على حقيقة تنوّعها الأهلي والاجتماعي، وتُدرك، في لحظة تاريخية فارقة، ما أمامها من إمكاناتٍ لإعادة بناء اجتماعها السياسي على التعايش والتوافق من دون إقصاء طيْفٍ من أطيافها. لكنّ قوة الاستبداد وتجذّرَه في البنى الثقافية والاجتماعية والدعمَ الذي لقيه من قوى الثورة المضادّة الإقليمية والدولية، وقف ذلك كله سدّاً منيعاً أمام هذه الثورات لئلا تتحوّل إلى مشاريع لبناء الديمقراطية وترسيخها، بما يحمله ذلك من إمكانات لإعادة بناء المواطَنة العربية من دون تكاليف باهظة.

الآن، وبعد انصرام كلّ هذه السنوات على الزلزال السياسي والمجتمعي الذي ضرب المنطقة العربية مطلع 2011 يستجدّ سؤال المواطنة، في ضوء فشل التحوّل نحو الديمقراطية وتغوُّل السلطويات العربية الجديدة واستباحتها موارد الأوطان وخيراتها وتزايد حدّة الانقسامات داخل مجتمعاتنا بشأن أكثر من قضية.

ضرب مقومات المواطنة، التي تُعَدُّ الحقوق والواجبات عصبها الرئيس، لا يمكن أن يُفضيَ إلى بناء الديمقراطية التي تتعارض، بداهةً، مع مجتمع الرعايا الذي يتغذّى على التقليد في بناء أنماط وعيه وتفكيره وسلوكه السياسي. وقد أثبتت تجارب عربية أن إقامة الحدّ الأدنى من الديمقراطية (الشكلية)، أو التمارين الديمقراطية، تتطلّب حدّاً أدنى من المواطنة من خلال الاعتراف بالفرد واحترام حقوقه وحرياته الأساسية، ولا سيما حقه في إبداء رأيه في الشأن العام، بالتوازي مع ضرورة التزامه، في المقابل، باحترام حقوق الآخرين وحرّياتهم.

لقد كشفت السنوات الماضية أنّ قطاعاً واسعاً من النخب والمجمعات العربية يعاني من حالة عسر ثقافي رهيبة في تمثل قيم الديمقراطية، وبالأخص احترام التنوّع والاختلاف والرأي الآخر. هذا العسر ناتج عن غياب فكرة المواطنة التي يصطدم استنباتُها ببنية ثقافية واجتماعية تقليدية. ولعلّ هذا ما يفسّر إخفاق تنظيمات المجتمع المدني العربية في ترسيخ هذه الفكرة بسبب تردّدها بين الحداثة والتقليد. وهو ما يعدُّ موردَ قوة بالنسبة للاستبداد الجديد، الذي لم يجد صعوبة في إعادة ترتيب أوراقه، بعد أن دمج الأحزاب والنخب والمجتمع المدني في مؤسساته.

تُثبت الخبرات والدروس المستخلصة من الربيع العربي أن فشل تجارب التحوّل الديمقراطي يرتبط، إلى حد كبير، بغياب حلول عملية لإشكالية المواطنة؛ حلول مستوحاة من السياق العربي. ولا شك أن غياب هذه الحلول يفاقم مشكلات الاندماج الأهلي والاجتماعي، بما يعنيه ذلك من تقليص مساحة المشترك الوطني وتغذية الولاءات التقليدية.