مراجعات تونسية

كان صعود حركة النهضة إلى الحكم في تونس إبّان الثورة، وفي أول محطة انتخابية توفرت فيها شروط النزاهة والرقابة والشفافية سنة 2011، حدثا فارقا في تاريخ التيار الإسلامي التونسي، وفي التصورات السياسية للتيارات الأخرى، خصوصا منها التي انبنت مشاريعها على حتمية التطوّر المادي ونظريات الحداثة، والتي تعتبر مسار التقدّم يفترض نهاية التنظيمات الدينية أو تراجع شعبيّتها.

تلخّصت عناوين الثورة التونسية في نداءات المحتجين بالشغل والحرية والكرامة الوطنية، كما أكّدت النخب المشاركة والمناصرة للحراك ذلك، وطالبت بالمرور إلى نظام ديمقراطي وتكوين مجلس تأسيسي يمهّد لمرحلة جديدة من الحكم والعمل السياسي. ولكن بمجرّد صعود نجم حركة النهضة، الغائبة سنوات بفعل الاستبداد والحاضرة بقوة في وجدان أبنائها وأنصارها جيلا بعد جيل، تغيّرت الموازين وعدّلت الساحة أوتارها السياسية بما يقتضي الاستعداد للمعارك الإيديولوجية واستكمال الصراعات الفكرية والتّنظيمية القديمة والمؤجّلة بفعل تغلّب نظامي بورقيبة وبن علي، وتصحير الفضاء العام من كل مظاهر الحوار والجدل. فكانت هذه العطالة السياسية والفكرية سببا أساسيا في عودة عناوين ماضوية تبحث عن الضوء، وتحتاج لاستكمال أشواطها من الجدل والحسم، رغم ثقل تحدّيات الحاضر المتخلّف عن ركب الأمم وعوالم التحضّر.

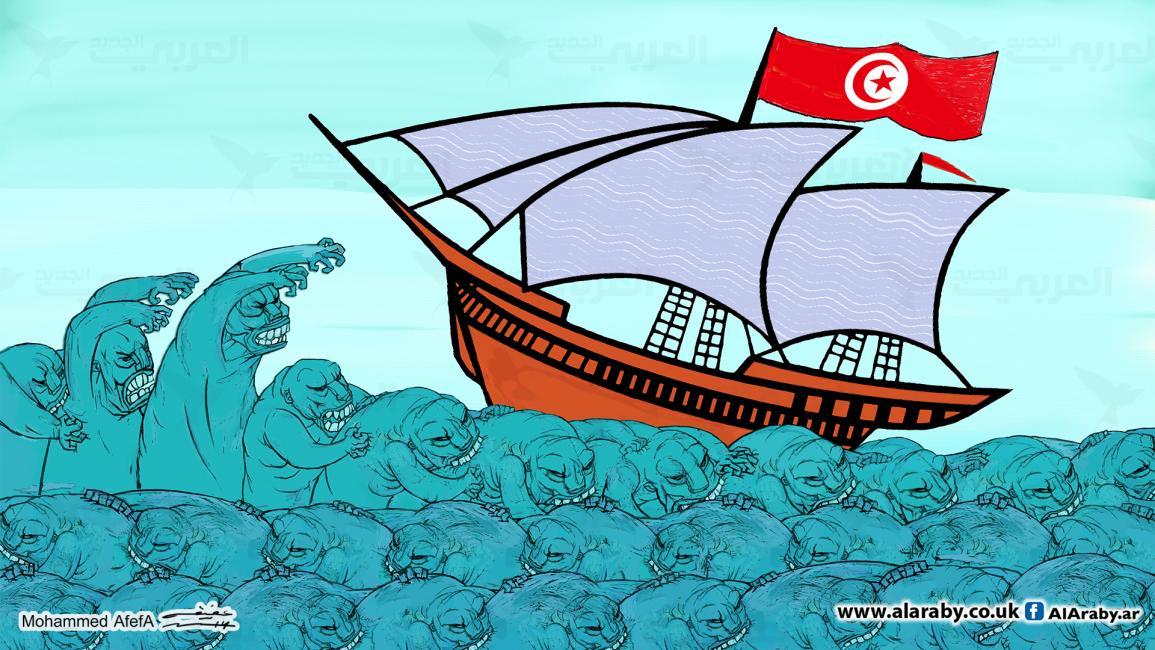

صراعات فكرية كان لا بد من خوضها للحسم في المسار الذي تسلكه البلاد، وتحديد المشتركات التي يشتغل عليها كل الفرقاء رغم الاختلافات، وبما لا يعطّل التعاطي السريع مع قضايا الواقع والمستجدّات التي تمثل جوهر الامتحان السياسي، إلا أن رياح النخب جرت بما لا تشتهيه أو لا تقتضيه الرهانات والتحدّيات الساخنة، وبما لا تستسيغه الجماهير المتعطّشة لتحقيق مطالبها الاقتصادية والاجتماعية المتراكمة.

لقد مثّل مناخ الحرية إثر الربيع العربي فرصةً للشعوب للانفتاح بعضها على بعض، والاطلاع على تجاربها، إلى حدّ المتابعة الدقيقة لتفاصيل المعيش اليومي لكل منها، خصوصا بفعل ثورة الاتصالات وانتشار الوسائط التكنولوجية الحديثة بين الأفراد باختلاف أفكارهم وشرائحهم ومستوياتهم وبيئاتهم، فكانت هذه الثورة الرقمية جسرا عابرا للقارّات والمحيطات، بما رفع من سقف التطلعات وسرعة التأثر والتأثير من المجتمعات الباحثة دائما عن الرخاء والاستقرار.

برز الفاعلون السياسيون بخطاباتٍ مشحونةٍ بحمولاتٍ فكريةٍ زائدة، ومضامين ثقيلة وسّعت الفجوة بينهم وبين الناخبين

في مقابل ذلك، كانت النخب التونسية تخوض في ملفاتها القديمة من دون أن تعي الأنساق الجديدة التي فرضتها العولمة على الشعوب، ومن دون أن تنتبه إلى خطورة عدم تواؤم أجنداتها مع أولويات هذه الشعوب. بل حاولت النخب مرارا فرض مضامينها ومعاركها الثقيلة على واقع هشّ، وأن تحوّل وجهة الأفراد عن استحقاقاتها الإنسانية إلى استعمالهم كأدوات سياسية.

يمكن لرغيف الخبز أن يكون بقدر أهمية كبرى النظريات الفكرية وأحيانا أهم. فما قيمة الأفكار إذا لم تحقق للناس كرامتهم وتنتصر لحقوقهم ومواطنتهم الكاملة؟ وما جدواها إذا كانت تُخاض في غياب الموضوعية العلمية وبعيدا عن هدف الوصول لجوهر الإنسان؟ وما مدى صلابتها إذا لم تنبني على حقائق الواقع، ولم تتحوّل إلى وعي راهني تتقاسمه الشعوب وتتسلّح به النخب؟

وبين تعثّرات الإسلاميين وعدم إجابتهم عن كثير من أسئلة الواقع، خصوصا من موقع الحكم والسلطة وتجاذبات المحافظة والتجديد وبين جمود تنظيمات ونظريات التيارات العلمانية بخلفياتها اليسارية والليبرالية، وفي ظل التحوّلات الدولية والإقليمية المتسارعة، أُكلت الديمقراطية كما أكلت العرب قديما تماثيل آلهتها.

يمكن اعتبار قيس سعيّد نتيجةً لأعطاب النخب التونسية التي لم تنجح في الانتقال من اللحظة الثورية إلى الفعل السياسي الرصين والعقلاني بأجندة وطنية واضحة تجمع ولا تفرّق، تستفيد من الماضي ولا تجترّه، وتخطط للمستقبل، فكانت هذه الإخلالات سببا رئيسيا في توفير مناخ ملائم للسياسات الشعبوية المرذلة للنخب والأجسام الوسيطة بجميع تشكّلاتها، ونسف كل المكاسب السياسية المنجزة. إذ كان غياب المُنجز الاقتصادي من أهم أسباب انتكاسة التجربة التونسية، وهو ما يعبّر عن خواء البرامج الحزبية من خطط عملية لسياسات عمومية ناجعة. في مقابل ذلك، برز الفاعلون السياسيون بخطاباتٍ مشحونةٍ بحمولات فكرية زائدة، ومضامين ثقيلة وسّعت الفجوة بينهم وبين الناخبين، كما كشفت حجم الفروق في الأولويات بين الطرفين.

لقد تسبّب انغماس النخب في معارك الإيديولوجيا واستعراض حشو اللغة والكلاميات على حساب تقديم إجاباتٍ عمليةٍ لقضايا الناس وهمومها في تسويق صورة مشوّهة عن الديمقراطية، زادتها مفاعيل الحملات الإعلامية المغرضة حدّة، ما جعل الديمقراطية تبدو كنادٍ فكري تمارس فيه قلةٌ سفسطتها ولغوها على حساب مصالح بقية الشعب. وهذا ما جعل المزاج الشعبي العام لا يتمسّك بتجربة بلاده الديمقراطية ويفرّط بها بأبخس الأثمان.