هل من فرصة في تونس لتسوية ملفّ المساجين

أثارت تدوينة كتبها نوفل سعيّد (شقيق الرئيس التونسي) جدلاً داخل الأوساط السياسية في تونس، فصاحب التدوينة من أكثر المقرّبين من رأس الدولة أهمية، وتولى إدارة حملتيه الانتخابيتَين الأولى والثانية. وبما أنه ليس لدى الغالبية الساحقة من السياسيين والإعلاميين إطلاع على ما يجري داخل المطبخ الرئاسي للجمهورية، اكتسبت هذه التدوينة أهمية خاصة.

لن نتوقّف عند اللغة التي كُتبت التدوينة بها، وهي الإنكليزية، ما جعل بعضهم يذهب إلى القول إن الجمهور المستهدف من هذه الرسالة هو الأطراف الأجنبية، وفي مقدّمتها الحكومة الأميركية. انتقد نوفل سعيّد في تدوينته الأحزاب السياسية، باعتبارها "غير قادرة على الاستجابة للتحدّيات التاريخية التي تواجهها تونس"، وأن "التوافق بين النخب القديمة والإسلاميين" منهج فاسد. ويجب أن تقاس الديمقراطية "من خلال تقليص الفجوة بين الدولة والمجتمع"، مؤكداً أن "السرد الديمقراطي" لم يصبح "سرداً وطنياً، بل ساهم في إضعاف أيّ رغبة في التغيير". وأنهى تدوينته بتأكيد أن قيس سعيّد "أصبح اللاعب السياسي الرئيسي، والضامن لاستقرار البلاد". ليست وجهة النظر هذه جديدة، فالرئيس سعيّد أقام رؤيته السياسية على إلغاء الأحزاب، وبقيّة الوسائط بين الدولة والمجتمع. وهو ما عمل على تحقيقه خلال السنوات الثلاث الماضية، فماذا ترتب عن ذلك؟

كانت الأحزاب مريضةً وهشّةً، فعصف بها سعيّد، وجعلها عاجزةً عن التصدّي له. كذلك الشأن بالنسبة إلى المجتمع المدني، الذي يكاد ينهار نتيجة التضييق الذي يعاني منه على أكثر من صعيد، خاصة أن القاطرة التي تتقدّمه، ممثّلةً في الاتحاد العام التونسي للشغل، تشكو من أمراض مزمنة، وتمرّ بأزمة هيكلية عاصفة. وهذا يفسّر الاستقرار الذي أشارت إليه التدوينة، وهيمن في الظاهر على المشهد العام. لكنّ ذلك لا يعني، بالضرورة، أن السلطة قد حسمت الأمور نهائياً لصالحها، وأن الجسم الاجتماعي قد استسلم وفقد قدرته على الحركة والمقاومة، فمظاهر الاحتجاج مستمرّة هنا وهناك، قد تكون وتيرتها قد انخفضت قليلاً، لكن المؤشّرات تدلّ على أن سنة 25 قد تحمل في طياتها عودة التوتّرين الاجتماعي والسياسي.

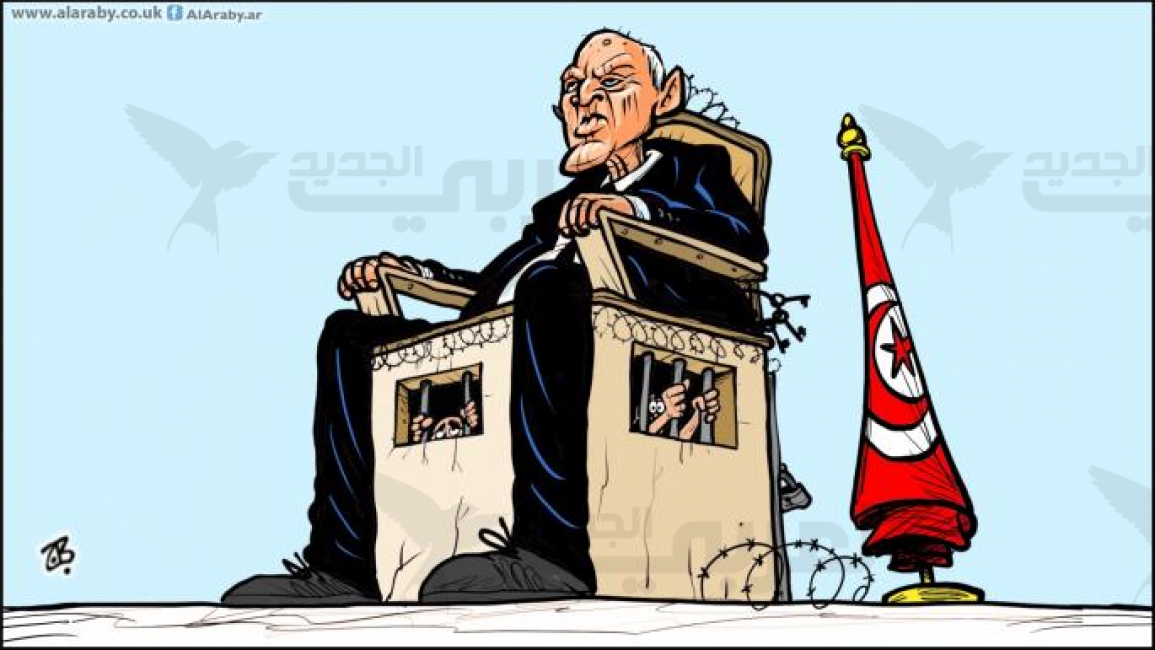

ما يلاحظ، في هذا السياق، أن هذا الاستقرار لم يتشكل بطريقة طبيعية، وإنما اعتمدت السلطة على أجهزة الدولة بنسق متسارع وتصاعدي، وهو ما أثار جدلاً داخلياً وتنديداً خارجياً. فخلال الأيام الماضية، قضت محكمة التعقيب بشرعية الإجراءات والأحكام التي صدرت في قضية التآمر على أمن الدولة، وشملت رموزاً من مختلف التيّارات المعارضة، فهؤلاء، وغيرهم من نشطاء وطلبة وإعلاميين ومحامين ونساء، وجدوا أنفسهم وراء القضبان، لا يستطيعون التحرّك والتعبير عن آرائهم بشكل حرّ. وحالة مثل هذه لا يمكن وصفها بالاستقرار الذي يفترض فيه أن يكون وليد وضعية اختيارية قائمة على الصراع الاجتماعي السياسي، الذي تحسمه الإرادة الحرّة والآليات الديمقراطية. فالصراع مع "النخبة القديمة"، كما سُمّيت، يجب أن يكون فيه الحدّ الأدنى من تكافؤ الفرص، حتى يكتسب المشروعية، وتصبح نتائجه عميقة ودائمة.

كان يفترض بعد الانتخابات الرئاسية أن تُقدِم السلطة على إجراءات سياسية وإنسانية لإحداث انفراجة وإيجاد مناخ جديد، فبقاء المعتقلين في داخل السجون أو في خارج الحدود لم يعد له مبرّر، ولا جدوى من ورائه. فللصراع السياسي ضوابط وأخلاقيات، حتى لا ينقلب إلى انتقام وشماتة. لهذا، تفاعل كثيرون مع تصريح سابق لشقيق الرئيس نوفل سعيّد، عندما كشف وجود نيّة لتعديل المرسوم 54، وهو ما أثار بعض الارتياح، لكن سرعان ما تبخّر الأمل، واستمرّ العمل بالمرسوم الذي أدانته معظم الأطراف الحقوقية والسياسية.

هل الظرف الحالي مناسب لتسوية بعض الملفّات؟... ذلك ممكن إذا توفّرت الرغبة وحسن النيّة، وأقدم بعضهم بهدوء، بعيداً عن التوظيف الإعلامي والسياسي، على طرق أبواب السلطة، وعرض المسألة مع أحد العقلاء، كما حصل من قبل في ظروف مشابهة. لكنّ الخوف، كلّ الخوف، أن يأتي الردّ سلبياً، ويجدوا الأبواب موصدةً بإحكام.