هل هؤلاء سودانيون حقّاً؟

يروي إحسان عبّاس، وهو من أهم النقّاد والمحقّقين العرب في القرن العشرين، نُتفاً معبّرة من حياة السودانيين الذين أقام بينهم في خمسينيات القرن الماضي مدرّساً في كلية غوردون، تمثل طبيعة هذا الشعب، فإذا هم بعد اختلاف واستقطاب حادّيْن سرعان ما يأتلفون كأن شيئاً لم يحدُث بينهم. يقول، في كتاب سيرته الذاتية "غربة الراعي"، إنه كان يجتمع مع أربعة عشر من طلابه بشكل دوري في بيته أو في مقرّ اتّحاد الطلبة في الخرطوم، ويتحدّثون في شتّى الموضوعات؛ ورغم انقسام ولاءات طلبته سياسياً وأيديولوجياً ما بين اليسار والإخوان المسلمين واشتداد الحوار بينهم وارتفاع درجته، إلا أنهم كانوا يفيئون في آخر الأمر إلى الهدوء، ويغادرون مجلسهم وليس بينهم سوءُ تفاهم، والأمر كما قال ينطبق على ممثليهم في البرلمان.

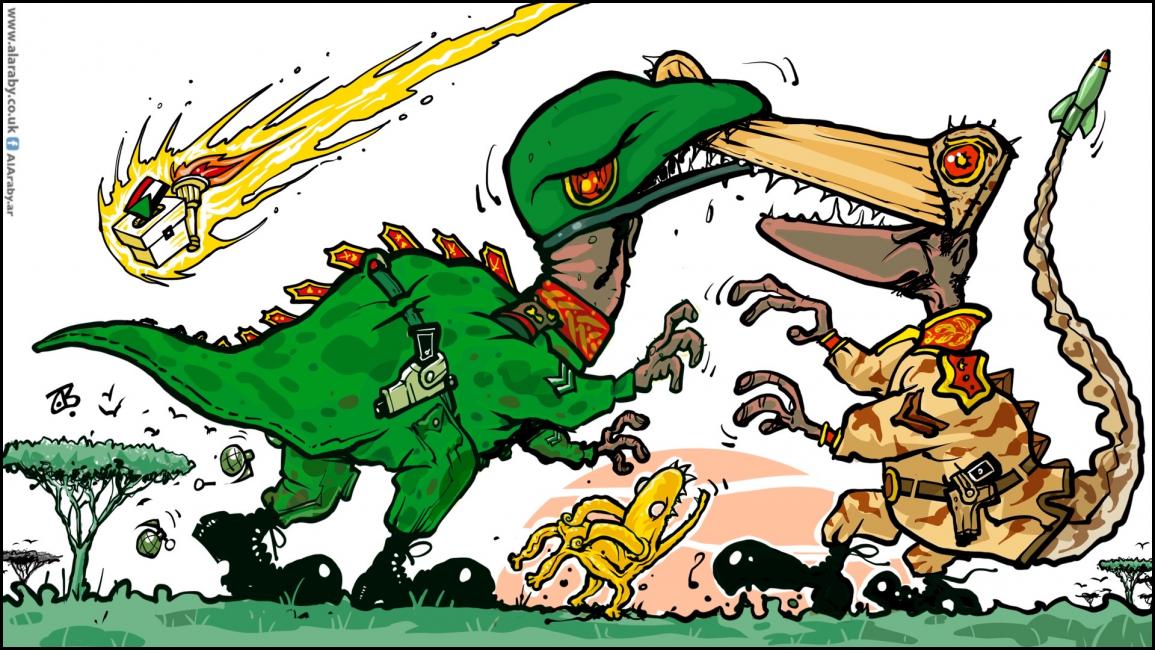

تُستعاد ملاحظات إحسان عبّاس اللمّاحة تلك، وأنت تشاهد على الشاشات المزدحمة بالمحللين وصور الدخان ترتفع من مباني الخرطوم، سودانياً تجاوز الخمسين من عمره، وهو يصرخ بأعلى صوته، قائلاً إنّ هؤلاء (المتقاتلون) لا يعرفون السودان والسودانيين، ولأنهم على الحال هذه، فإنهم ليسوا سودانيين. تبدو صرخة الرجل رسالةَ احتجاجٍ مؤلمةً قد تكون طوباويةً ومقذوفةً في الفراغ. ترسم صورة لأبناء شعبه لا تعكس واقعهم المزري والحقيقي، حيث تسلّمهم الحرب لحربٍ أخرى، ونياشين العسكر إلى مذابح أكبر من سابقاتها، في بلادٍ لم تعرف سلاماً عميماً منذ الاستقلال في 1956 سوى فترات قصيرة، كأن ملاحظات إحسان عبّاس وصرخة السوداني الخمسيني هامش مرتجى، متخيّل ورغائبي، في جوار متنٍ دمويٍّ يفرّق شمل الأحباب ويسم الشخصية السودانية التي تتقلّب ما بين طيبةٍ مفرطةٍ وعنفٍ منفلتٍ من كل عقال، فعن أي سودانٍ نتحدّث؟

أتيحت لكاتب هذا المقال الفرصة لمعرفة زملاء سودانيين، من الصحافيين المقيمين في الدوحة. حدّثني بعضهم أن مواطنيهم في مغترباتهم يخصّصون غرفة في بيوتهم لأي سوداني قد يكون تقطّعت به السبل، أو كان قادماً جديداً إلى المدينة ولا يعرف ناسَها، فإذا طرق باب أحد مواطنيه في الغربة يجدها في انتظاره فينام ويقيم بين أهله وناسه حتى يتدبّر أموره. وكان زميلنا المرحوم الصحافي والمترجم يوسف الشروف يقيم غير بعيدٍ عن المطار القديم في الدوحة، وحدَث أن طرَق بابه سوداني يحمل حقيبة سفر، ولمّا فتح له سأله ما إذا كان سودانيٌّ يقيم في المبنى الذي يتكون من أربعة طوابق فحارَ جواباً، وقال إنه لا يعرف، فغادره الرجل. وكاد رحمه الله ينسى القصة برمتها، لولا أنه صادف السوداني نفسَه في مصعد البيت بعد أسابيع، وعرف منه أنه طرق أبواب الشقق كلها حتى وجد أحد أبناء بلاده يقيم فيها، فاستضافه حتى يتدبّر أموره، رغم أن المضيف لا يعرف الضيف أصلاً، ولم يرافقه في صفوف الدراسة ولا العمل في الوطن الأم.

يدير سودانيون كثيرون في مغترباتهم شؤون قراهم وبلداتهم التي تركوها خلفهم، فيجمعون المال لتمويل المركز الصحي الوحيد هناك، ودفع رواتب العاملين فيه. وإذا مات واحدُهم في الوطن يقيمون بيت العزاء في الدوحة، ويتكفّلون بأبنائه، بمعنى أنهم يؤدّون دور الدولة التي استقالت من وظيفتها ودورها، ويقيمون مجتمعاً موازياً يحرصون على بقائه منفصلاً عن الدولة وآليات الحكم، كأن الدولة تخصّ النخب لا المجتمع نفسه، فإذا انشقّت النخب عن نفسها أو احتكمت إلى السلاح، فهذا شأنُها، بينما شأن هؤلاء النأي بمجتمعاتهم المحلية عن النّار التي يشعلها طامحون أو جنرالاتٌ بأجنداتٍ دامية، وهذا أمرٌ فريدٌ في ما أظن في الجماعات والمجتمعات.

وخلال الأيام القليلة الماضية، أنشأ مواطنون سودانيون داخل الوطن وفي المغتربات شبكات حمايةٍ شبيهة بالتي أقامها رفاقُهم في فترات سابقة. وبحسب تقرير لوكالة رويترز، هناك جهودٌ مجتمعيةٌ تُبذل ومواقع إنترنت وتطبيقات تُنشأ، لتوفير المساعدات الطبية والإمدادات الأساسية لمن يحتاجها ممن علقوا في بيوتهم وأحيائهم. وهناك لجان تحشُد الأطباء والمسعفين وتوجّههم إلى مواقع الجرحى والمتضرّرين، وتعيد فتح المراكز الصحية المغلقة، بينما ينشئ من هم خارج الحدود منصّاتٍ تمكّن السودانيين من طلب المساعدة أو تقديمها، فإذا كان هذا شأن السودانيين في الوطن وخارجه، فمن هم الذين يتقاتلون هناك إذن؟