وجه أميركا الديمقراطي وفلسطين

مع احتدام التنافس بين أميركا والصين، ومحاولات الولايات المتحدة لكبْح الطموحات الصينية إلى مزيدٍ من التوسُّع العالمي من طريق خطّتها "الحزام والطريق"، تزداد الحاجة، أميركيّاً، إلى تظهير القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، بالتوازي مع مشروعاتٍ واسعةٍ تهدف إلى مساعدة اقتصادات الدول الفقيرة والمتوسطة، وفْق ما أكّدته قمَّة الدول السبع الكبرى، وصولاً إلى "إعادة بناء العالم، بشكل أفضل". وفيما تحاول الولايات المتحدة، تحت قيادة الرئيس الديمقراطي، جو بايدن، تعزيز ريادتها، ممارسةَ ورقة الديمقراطية وحقوق الإنسان ضد التحدِّي الصيني، كما في مسألة الإيغور، مثلاً، هل يمكنه الاستمرار على النهج الأميركي السابق، وخصوصاً في عهد سلفه دونالد ترامب الذي بدا غيرَ عابئ بصورة أميركا، عالميّاً، حين لم يمارس أيّ ضغط على دولة الاحتلال، بل تماهى، إلى حدٍّ غير مسبوق، مع الخطط الاحتلالية التي كان واضحاً أنها تجهض أيّ أفقٍ للحل السياسي، وتفتح الصراع على مواجهة وجودية، بين أهل فلسطين، والعرب والمسلمين، من جهة، ودولة الاحتلال وغُلاة عنصريِّيها، المتنفِّذين، من جهة أخرى. حصل ذلك حين أعلن ترامب خطته لإنهاء الصراع، وعُرِفت بصفقة القرن، تلك الخطة التي لم تُخْفِ آمالَها بفرض الرؤية الصهيونية فرْضاً، وانتهاز الفرصة المتمثلة بحالة الضعف العربي، (كما أظهر تهافُت دولٍ عربية على التطبيع الكامل مع دولة الاحتلال)، والانقسام الفلسطيني؛ لإسدال الستار، على قضايا الحل النهائي، وأبرزُها قضية اللاجئين والحدود والقدس.

حكومة الاحتلال الجديدة ليست أقلّ إجحافاً بالحقِّ الفلسطيني، بل هي في الحقيقة، تُزايِد على سابقتها، في رفض الانسحاب من أيِّ جزءٍ من أراضي الضفة الغربية المحتلة، وخصوصاً المنطقة سي التي نصَّ الاتفاق التي تشكَّلت الحكومة بموجبه على منع البناء الفلسطيني فيها، ومراقبته وتحديده، وهي المنطقة التي تمثِّل 60% من مِساحة الضفة المحتلة. وكان موقف رئيس وزراء الحكومة العتيدة، نفتالي بينت، ولا يزال، رفض "صفقة القرن"، بحجَّة أنها تقدِّم تنازلاتٍ للفلسطينيين. فوق أن هذه الحكومة التي لم يجمع بين أحزابها إلا هدف التخلُّص من بنيامين نتنياهو، مع غلبة التيارات القومية العنصرية، ستكون تحت سطوة التخلُّص من تُهَم الضعف، بعد أن عبَّأ نتنياهو، والأحزاب الدينية الموالية له، ومرجعيَّات حاخامية، الجوَّ والرأي العام بأنَّ هذه الحكومة ابتعدت عن تعاليم التوراة، واقتربت من اليسار، وتحالفت مع حزب عربي إسلامي. وفي سياق التوتر المتصاعد في القدس، وفي حيِّ الشيخ جرَّاح، وسلوان، وفي المسجد الأقصى، من المتوقَّع أن يلازم نفتالي بينت الذي سيرأسها في سنتيها الأُوليين، هاجسُ التشدُّد، تحت وطأة التشكيك، وانسياقاً لمعتقداتٍ أيديولوجيةٍ مسبقة، أيضاً، فهذه الحكومة، إذا كُتِبت لها الحياة، لن تكون مؤهَّلةً لتمرير حلول سياسية نهائية، ولكن السؤال: هل ستكون أقدر من نتنياهو على معاندة إدارة بايدن التي أعلنت، منذ البداية، أنها لا ترى حلاً غير حلِّ الدولتين، وظلّت تؤكِّده، وتحضِّر لتعبيد الطريق إلى التفاوض عليه، في الأحداث اللاحقة، ولا سيما إبّان الحرب الأخيرة وبعدها، بين فصائل المقاومة في غزة والاحتلال؟

من المرجَّح أن قادة الاحتلال أخذوا العِبَر من الحرب الأخيرة، وتكشَّفت لهم المتغيِّرات، التي لم تكن في مصلحتهم، بالمُجمل

من المرجَّح أن قادة الاحتلال أخذوا العِبَر من الحرب الأخيرة، وتكشَّفت لهم المتغيِّرات، التي لم تكن في مصلحتهم، بالمُجمل، وليست محصورةً بتزايُد القوَّة القتالية لحركة حماس، وحركات المقاومة، فقط، ولكن في حجم التفاعل، والتداعيات، ليس في فلسطين المحتلة فحسب، في أراضي الـ 48، وفي الضفة الغربية، بل أيضاً، في المحيط العربي والإسلامي، وحتى في مقادير التعاطف والتضامن العالمي، وحتى في الولايات المتحدة نفسها، وفي أوساط الحزب الديمقراطي، الحاكم في واشنطن.

تلك الحالة التي ساعدت بايدن على لجْم إسرائيل، حين أجبر قادتها على إنهاء الحرب، من دون تحقيق أهدافٍ ملموسة، وهو ما مسَّ، بالتأكيد، هيبة دولة الاحتلال، وبقوة الردع لديها، إذ مع الدعم العلني الذي لم يتوانَ بايدن عن تقديمه لدولة الاحتلال، كان الضغط المتواصل للتعجيل بوقف إطلاق النار، وصدرت تصريحاتٌ من مسؤولين رفيعي المستوى في إدارته، عن المخاطر الكبيرة التي ربما لا يدركها نتنياهو، أو أنه لا يقدِّرها حقّ قدرها، فقد حذّر الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة، بعد أكثر من أسبوع من القتال، "مِن خطر زعزعة الاستقرار، بشكل أوسع يتجاوز قطاع غزة، إذا لم يُخفَض التصعيد في القتال الدائر بين إسرائيل والفلسطينيين".

وفي قضية حيِّ الشيخ جرَّاح، والمسجد الأقصى، تحاول الإدارة الأميركية كبْح المساعي الاحتلالية؛ إذ أعلن وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، أنَّ إجلاء العائلات الفلسطينية من القدس الشرقية، أو إثارة مزيد من الاضطرابات في الحرم القدسي، قد يؤدِّي إلى تجدُّد "التوتُّر والصراع والحرب". وهذا واضحٌ في تحميل قادة الاحتلال المسؤولية عن أيّ حربٍ تتجدَّد؛ نتيجة مثل تلك التصرُّفات. ووراء تلك المواقف الأميركية رؤيتها لمصالحها، طبعاً، بالإضافة إلى محاولتها الاتساق مع خطابها المغاير لخطاب ترامب.

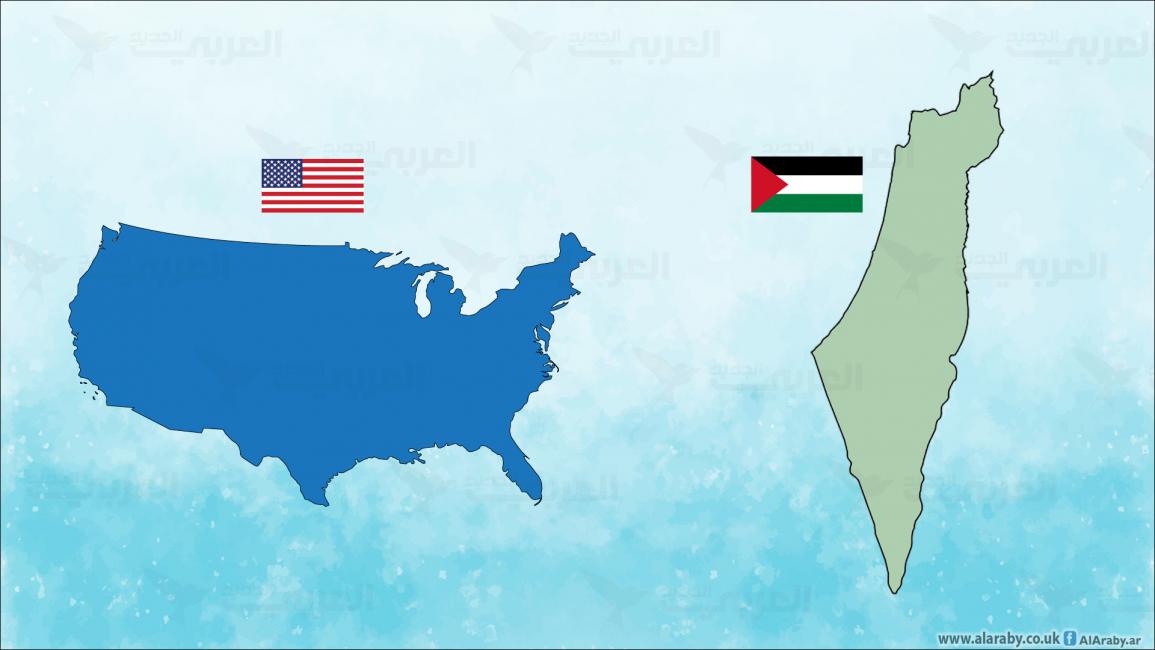

تلتقي القضية الفلسطينية، في جوهرها، مع قيم الشعب الأميركي، في الحرية وحقِّ تقرير المصير

تلتقي القضية الفلسطينية، في جوهرها، مع قيم الشعب الأميركي، في الحرية وحقِّ تقرير المصير، ولذلك لقيت فلسطين، في الآونة الأخيرة، تعاطُفاً واسعاً، هناك، قياساً بالماضي، ولا سيما في أوساط الشباب الذين باتوا أكثر انعتاقاً من سطوة الرؤية المكرَّسة عن مظلوميَّة إسرائيل، ولعل الفضل في ذلك يعود جزئيّاً، (وعلى أرضيَّة السِّجالات في أروقةٍ أكاديمية وثقافية)، إلى ازدهار وسائل الإعلام الجديد، (على حساب وسائل الإعلام التقليدية الأكثر تساوقاً مع الرواية الصهيونية)، ومواقع التواصل الاجتماعي، التي على الرغم من محاولات بعضها لتقييد النشر المتعلِّق بفلسطين، إلا أنها، في المجمل، وفّرت فرصةً أكبر لمواكبة وقائع الاحتلال الذي لم ينجح في تكييف أساليبه؛ لتكون أقلّ استفزازاً، للمشاعر الإنسانية، أينما كانت. وبدأت الصورة في الانقلاب، أو التحوّل، على أقلّ تقدير؛ مِن إسرائيل المظلومة والمُهَدَّدة، إلى إسرائيل الظالمة، والمهدِّدة للوجود الفلسطيني الطبيعي، في القدس، وحيِّ الشيخ جرّاح؛ بمحاولات نزع الناس من بيوتهم، بالقوّة، وفي اقتحام جنود الاحتلال المكان الديني المقدَّس؛ المسجد الأقصى، والاعتداء على المصلّين، بقنابل الغاز، وغيرها، وهم يؤدّون حقّهم الطبيعي في العبادة.

وفي ضوء ذلك، تصبح الضغوط على قيادة الحزب الديمقراطي أكبر، وأقرب، بالذات، وهو يرتهن لخطابٍ سياسي ديمقراطي، من المُحرج أن يكون انتقائيّاً، فإذا أرادت، مثلاً، أن تضرّ بصورة الصين، ديمقراطيّاً، حقوقيّاً، على خلفيَّة اضطهادها الأقليَّة الإيغوريَّة، فإن المقارنات ستزداد مع الدعم الأميركي المطلق لقادة الاحتلال الذين يزدادون خضوعاً للمرجعيات الدينية المتطرّفة، والذين يُظهِرون، بالأقوال والأفعال، تجاهلاً لأبسط الحقوق الإنسانية للفلسطينيين، ويقتربون، بدولتهم، من دون وجَل، أو مواربة، من أن تكون دولة فصلٍ عنصري. ولذلك اضطرت وزارة الخارجية الأميركية إلى محاولة تعديل الخطاب، ليكون، نظرياً، على الأقل، معترفاً بالحق المتساوي بين الإسرائيليين والفلسطينيين، في العيش والفرص والأمن.

وبهذه المعطيات، لن تكون يد الحكومة العتيدة مطلقة، في تنفيذ أجنداتها الهادفة إلى الضمّ، والتهويد، فما يحكم قادة الاحتلال، وهم في موقع القرار، ليست المزايدات الداخلية، فقط، إذ سيكون من الصعب تجاهلها التام للمناخ العالمي، وموقف إدارة بايدن، الذي حرص نفتالي بينت، (كما غيره من أركان حكومته)، على تأكيد الشراكة الاستراتيجية معها، ولا بد أنه سيحاول تجنُّب التصادُم معها.