06 سبتمبر 2022

النظام السوري يحصد زرْعه

جاءني يوما، وكنت حينها عضوا في مجلس الشعب السوري، هاتف من دمشق يبلغني دعوة القصر الجمهوري لحضور حفل افتتاح دار الأوبرا في ساحة الأمويين. قرّرت تلبية الدعوة فرحاً، وحجزت تذكرة طائرة، وكانت مجانية على نفقة المجلس أو وزارة النقل، لا أذكر.. ولكن لسوء الحظ تأخرت الطائرة، وهي واحدة من أربع طائرات لا غير، يملكها الأسطول الجوي السوري، كان ذلك قبل أن يدخل وزير النقل، مفيد عبد الكريم، السجن (مرفهاً) في صفقة الطائرات الفرنسية المعمَّرة (مجدد عمرها)، حظي منها بملايين الليرات آنذاك.. بقيت أنتظر في الكراج، عفواً قصدت المطار الذي ظلَّ يشبه الكراج، على الرغم من فضائح الفساد التي شابت متعهديه لسببين، تأخر الإنجاز وسوء التنفيذ. المهم، وكي لا أستطرد فأطيل، أقول:

فُرِجَت عليَّ بعد تأخير عدة ساعات، لكنني وصلت إلى دمشق سالماً، محاصراً بالوقت، ما اضطرني لأخذ سيارة أجرة من المطار إلى المجلس، لأخذ بطاقة الدعوة (لا أحد يستغرب ذكر سيارة الأجرة، فراتبي عضو مجلس شعب لا يزيد عن راتبي مدرسا في المرتبة الأولى. وعضو مجلس الشعب، في عرف الدولة السورية، موظف درجة أولى. أمَّا لِمَ التكالب على هذه الوظيفة، ودفع الرشاوى للوصول إليها "للبريستيج" والسمسرة) أخذت البطاقة المذهَّبة، وتوجهت إلى ساحة الأمويين. ولا بد من الاعتراف هنا بأن شعور الارتياح لديَّ ارتفع منسوبه إلى نوع من الفرح، فقد لبيت دعوة الحضور لحفلةٍ يحضرها السيد الرئيس، ما يتيح لي "تكحيل عيني برؤيته" عن قرب. ولعلِّي، من جهة ثانية، نزعت بذور الشك من نفوس بعض المتربصين، لو لم أحضر. وقد نسيت معاناتي كلَّها، وأنا أمدُّ يدي بالبطاقة إلى الضابط الذي على الباب، وأعرّف بنفسي، وبشخصيتي الاعتبارية، متجاهلاً تأخري نحو خمس دقائق، أو أكثر قليلاً.. لم أعد أذكر تماماً، فمفاجأة الضابط غير المتوقعة أنستني لحظتها كل شيء، بل أعادتني، هذه المرّة، إلى كراج العباسيين (البولمان) لأعود إلى حلب. كان الضابط برتبة عميد، وللأمانة أقول: رحب بي وابتسم، وأظنه، على الرغم من ابتسامته، كان يعد جواباً مناسباً، وهو يقلِّب نظره بين بطاقة الدعوة التي بين يديه عينيَّ اللتين تنظران إلى عمق ردهة دار الأوبرا الخارجية المكتظة بالحرس، بحثاً عن الطريق الذي سأسلكه، ثمَّ قال:

أنا آسف، يا أستاذ، فقد تأخرت، والتعليمات، كما تعلم، لا تسمح.. ثم استدرك بسؤال فيه كثير من الحذلقة والمواربة لغاية الإحراج: هل ترضى، يا أستاذ، أن تدخل بعد السيد الرئيس؟ وكدت أقول له، بما أملكه من صراحة: نعم وما الفارق، أصلاً، بيني وبينه، هو سلطة تنفيذية، وأنا سلطة تشريعية، هذا ما يقوله دستور البلاد، ثمَّ إنني قادم من حلب.. لكنني لم أفعل، واكتفيت بجواب إيجابي، إذ إنني أعي مستوى التعليمات الذي تلقاها هذا الضابط، بل أعي تماماً نظرة مثل هذا الضابط إلى مجلس الشعب بكامله، فانسحبت لاعناً في سري كل شيء.

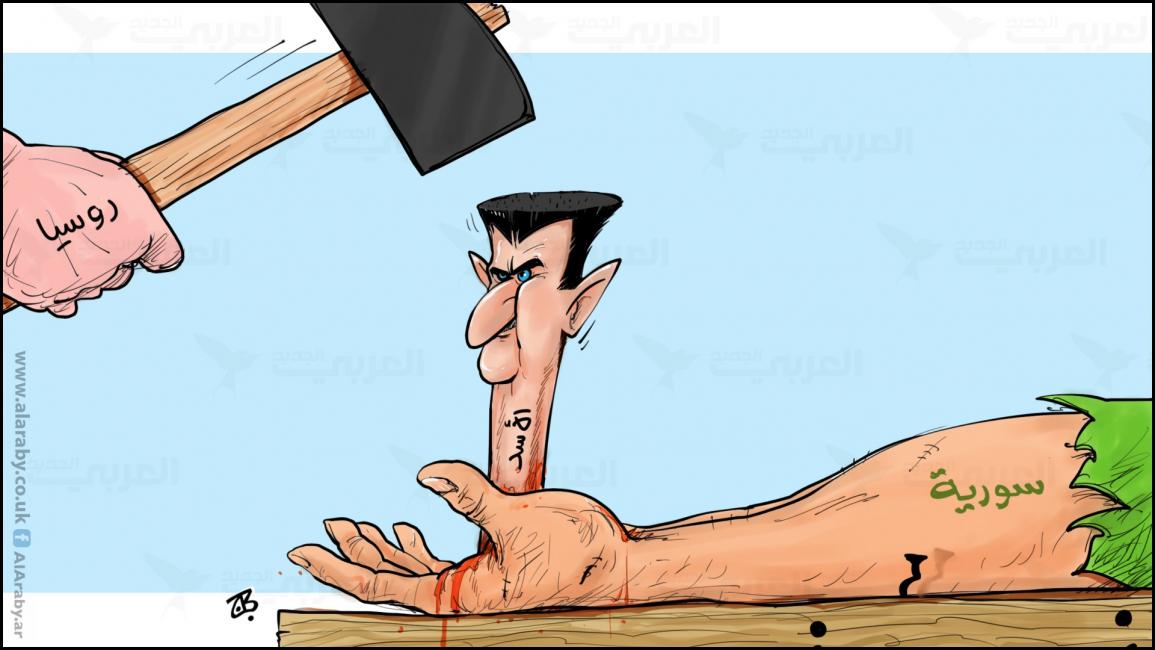

قد تغفو الأشياء التي تحفر في روح الإنسان وذاكرته، لكنها أبداً لا تُنسى، فما إن يأتي شبيه لها أو نقيضها حتى تستيقظ بكامل قوتها. وهذا ما حصل معي، فقبل أيام، وأنا أمام شاشة التلفاز، أشاهد خبر زيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قاعدة روسيا العسكرية في اللاذقية، نهضت من ذهني تلك الذكرى، لمعت مثل ومضة برق تنذر برعد مخيف. وعلى نحو لا إرادي، رحت أردد كلمة يا حيف.. والصور تترى على الشاشة أمامي. لم ترتسم "يا حيف" هكذا على لساني فحسب، بل أحسست بها تخرج من عمق روحي، وخلاصة وجداني، وأنا أرى إلى الرئيس السوري بائساً يسير خلف الرئيس الروسي تاركاً مسافة عدة أمتار، على الرغم من أنه على أرض بلاد يرأس دولتها. وليس كذلك فحسب، بل رأيت أيضاً الضابط الروسي يمد يده إلى صدره: "أن توقف.."، وقد حاول اللحاق بمن يفترض أن يكون ضيفَه، أعني الرئيس الروسي الذي مضى لتفقد ضباط جيشه في القاعدة إياها. لن أدخل في تفاصيل هذا الأمر "برتوكولياً،" فهو واضح تماماً، وليس يهم أمره في قليل أو كثير، ولا محاولة بعض الشبيحة تبريره، بل إن أكثر ما يهم ويحزُّ في نفسي المشهد الذي بدا فيه الرئيس السوري يتجرّع كأس المذلة صاغراً، فالمشهد يشير، بوضوح، إلى أنه قد استدعي إلى قاعدة حميميم التي هي قطعة من البلد الذي يحكمه، وأبوه من قبله منذ سبع وأربعين سنة، استدعي ليبلَّغ بما لدى الروس من أفكار بخصوص عملية السلام عموماً، ومؤتمر سوتشي خصوصاً، بحسب وكالات الأنباء. ولم يسمح لأيٍّ من مرافقيه الدخول معه، إذ ظلَّ جميعهم خارج القاعدة.

وبالتداعي، أخذتني هذه الحركة النشاز، ومعها كلمة "يا حيف" التي وجدتُني أردّدها، إلى أغنيّة يا حيف التي أطلقها الفنان السوري ابن جبل العرب، سميح شقير، مع بداية الثورة السورية التي جاءت رداً على استخدام الرصاص القاتل غير المتوقع من أيِّ نظام، مهما كانت سطوته، ضد شعبه بهذه القسوة.. فكانت الأغنية بما تحتويه من تراثٍ محمَّلٍ بالقيم البدوية الأصيلة، تراثٍ له أثره في الوجدان الشعبي السوري. "يا حيف، أخ، ويا حيف، زخ رصاص على الناس العزّل يا حيف، وأطفال بعمر الورد تعتقلن كيف؟ كيف؟ كيف؟ وانت ابن بلادي تقتل بولادي. وظهرك للعادي وعليَّ هاجم بالسيف. يا حيف يا حيف..".

وبعد، لعلّي أتيت بالصورتين المتشابهتين المتناقضتين، للإشارة إلى أنَّ في الحياة مفاعيل آلية قد تكون غير مرئية لكنها تفعل فعلها. وفي تراثنا وآدابنا كثير مما يؤكد هذا، فمن يسلط نار الأجنبي على شعبه زيادة في طغيانه، سيذيقه ذلك الأجنبي من الكأس نفسها، إذ هو ظالم مثله، بل أشد ظلماً إذ لم يأت لـ "زرقة عيني" الداعي. ورحم الله المعتمد بن عباد حاكم إشبيلية، حين هدَّده يوسف بن تاشفين المسلم، أن يرعوي إلى سلوك قويم. أشار عليه بعضهم أن يستعين بالأجنبي، فقال قولة الحق الشهيرة: لأن أرعى الجمال عند ابن تاشفين خير من أن أرعى الخنازير عند ألفونسو.

ويبقى السؤال: لم هذا الإذلال ممن مكّنهم بما كانوا يحلمون وأكثر؟ أتراه يساوم من خلفهم مع جهة ما، أتراهم فعلوا كسباً لودِّ الشعب السوري، بعد أن أذاقوه الويل؟ وأسئلة أخرى كثيرة، أجوبتها في رحم الأيام المقبلة.

فُرِجَت عليَّ بعد تأخير عدة ساعات، لكنني وصلت إلى دمشق سالماً، محاصراً بالوقت، ما اضطرني لأخذ سيارة أجرة من المطار إلى المجلس، لأخذ بطاقة الدعوة (لا أحد يستغرب ذكر سيارة الأجرة، فراتبي عضو مجلس شعب لا يزيد عن راتبي مدرسا في المرتبة الأولى. وعضو مجلس الشعب، في عرف الدولة السورية، موظف درجة أولى. أمَّا لِمَ التكالب على هذه الوظيفة، ودفع الرشاوى للوصول إليها "للبريستيج" والسمسرة) أخذت البطاقة المذهَّبة، وتوجهت إلى ساحة الأمويين. ولا بد من الاعتراف هنا بأن شعور الارتياح لديَّ ارتفع منسوبه إلى نوع من الفرح، فقد لبيت دعوة الحضور لحفلةٍ يحضرها السيد الرئيس، ما يتيح لي "تكحيل عيني برؤيته" عن قرب. ولعلِّي، من جهة ثانية، نزعت بذور الشك من نفوس بعض المتربصين، لو لم أحضر. وقد نسيت معاناتي كلَّها، وأنا أمدُّ يدي بالبطاقة إلى الضابط الذي على الباب، وأعرّف بنفسي، وبشخصيتي الاعتبارية، متجاهلاً تأخري نحو خمس دقائق، أو أكثر قليلاً.. لم أعد أذكر تماماً، فمفاجأة الضابط غير المتوقعة أنستني لحظتها كل شيء، بل أعادتني، هذه المرّة، إلى كراج العباسيين (البولمان) لأعود إلى حلب. كان الضابط برتبة عميد، وللأمانة أقول: رحب بي وابتسم، وأظنه، على الرغم من ابتسامته، كان يعد جواباً مناسباً، وهو يقلِّب نظره بين بطاقة الدعوة التي بين يديه عينيَّ اللتين تنظران إلى عمق ردهة دار الأوبرا الخارجية المكتظة بالحرس، بحثاً عن الطريق الذي سأسلكه، ثمَّ قال:

أنا آسف، يا أستاذ، فقد تأخرت، والتعليمات، كما تعلم، لا تسمح.. ثم استدرك بسؤال فيه كثير من الحذلقة والمواربة لغاية الإحراج: هل ترضى، يا أستاذ، أن تدخل بعد السيد الرئيس؟ وكدت أقول له، بما أملكه من صراحة: نعم وما الفارق، أصلاً، بيني وبينه، هو سلطة تنفيذية، وأنا سلطة تشريعية، هذا ما يقوله دستور البلاد، ثمَّ إنني قادم من حلب.. لكنني لم أفعل، واكتفيت بجواب إيجابي، إذ إنني أعي مستوى التعليمات الذي تلقاها هذا الضابط، بل أعي تماماً نظرة مثل هذا الضابط إلى مجلس الشعب بكامله، فانسحبت لاعناً في سري كل شيء.

قد تغفو الأشياء التي تحفر في روح الإنسان وذاكرته، لكنها أبداً لا تُنسى، فما إن يأتي شبيه لها أو نقيضها حتى تستيقظ بكامل قوتها. وهذا ما حصل معي، فقبل أيام، وأنا أمام شاشة التلفاز، أشاهد خبر زيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قاعدة روسيا العسكرية في اللاذقية، نهضت من ذهني تلك الذكرى، لمعت مثل ومضة برق تنذر برعد مخيف. وعلى نحو لا إرادي، رحت أردد كلمة يا حيف.. والصور تترى على الشاشة أمامي. لم ترتسم "يا حيف" هكذا على لساني فحسب، بل أحسست بها تخرج من عمق روحي، وخلاصة وجداني، وأنا أرى إلى الرئيس السوري بائساً يسير خلف الرئيس الروسي تاركاً مسافة عدة أمتار، على الرغم من أنه على أرض بلاد يرأس دولتها. وليس كذلك فحسب، بل رأيت أيضاً الضابط الروسي يمد يده إلى صدره: "أن توقف.."، وقد حاول اللحاق بمن يفترض أن يكون ضيفَه، أعني الرئيس الروسي الذي مضى لتفقد ضباط جيشه في القاعدة إياها. لن أدخل في تفاصيل هذا الأمر "برتوكولياً،" فهو واضح تماماً، وليس يهم أمره في قليل أو كثير، ولا محاولة بعض الشبيحة تبريره، بل إن أكثر ما يهم ويحزُّ في نفسي المشهد الذي بدا فيه الرئيس السوري يتجرّع كأس المذلة صاغراً، فالمشهد يشير، بوضوح، إلى أنه قد استدعي إلى قاعدة حميميم التي هي قطعة من البلد الذي يحكمه، وأبوه من قبله منذ سبع وأربعين سنة، استدعي ليبلَّغ بما لدى الروس من أفكار بخصوص عملية السلام عموماً، ومؤتمر سوتشي خصوصاً، بحسب وكالات الأنباء. ولم يسمح لأيٍّ من مرافقيه الدخول معه، إذ ظلَّ جميعهم خارج القاعدة.

وبالتداعي، أخذتني هذه الحركة النشاز، ومعها كلمة "يا حيف" التي وجدتُني أردّدها، إلى أغنيّة يا حيف التي أطلقها الفنان السوري ابن جبل العرب، سميح شقير، مع بداية الثورة السورية التي جاءت رداً على استخدام الرصاص القاتل غير المتوقع من أيِّ نظام، مهما كانت سطوته، ضد شعبه بهذه القسوة.. فكانت الأغنية بما تحتويه من تراثٍ محمَّلٍ بالقيم البدوية الأصيلة، تراثٍ له أثره في الوجدان الشعبي السوري. "يا حيف، أخ، ويا حيف، زخ رصاص على الناس العزّل يا حيف، وأطفال بعمر الورد تعتقلن كيف؟ كيف؟ كيف؟ وانت ابن بلادي تقتل بولادي. وظهرك للعادي وعليَّ هاجم بالسيف. يا حيف يا حيف..".

وبعد، لعلّي أتيت بالصورتين المتشابهتين المتناقضتين، للإشارة إلى أنَّ في الحياة مفاعيل آلية قد تكون غير مرئية لكنها تفعل فعلها. وفي تراثنا وآدابنا كثير مما يؤكد هذا، فمن يسلط نار الأجنبي على شعبه زيادة في طغيانه، سيذيقه ذلك الأجنبي من الكأس نفسها، إذ هو ظالم مثله، بل أشد ظلماً إذ لم يأت لـ "زرقة عيني" الداعي. ورحم الله المعتمد بن عباد حاكم إشبيلية، حين هدَّده يوسف بن تاشفين المسلم، أن يرعوي إلى سلوك قويم. أشار عليه بعضهم أن يستعين بالأجنبي، فقال قولة الحق الشهيرة: لأن أرعى الجمال عند ابن تاشفين خير من أن أرعى الخنازير عند ألفونسو.

ويبقى السؤال: لم هذا الإذلال ممن مكّنهم بما كانوا يحلمون وأكثر؟ أتراه يساوم من خلفهم مع جهة ما، أتراهم فعلوا كسباً لودِّ الشعب السوري، بعد أن أذاقوه الويل؟ وأسئلة أخرى كثيرة، أجوبتها في رحم الأيام المقبلة.