إيه.. في أمل

العنوان أغنية لفيروز/ زياد الرحباني، والموضوع عن مصر. تحديداً القضاء المصري. على الرغم من كلّ الأهاجي التي كيلت في حقه، في أثناء التقلّبات الدرامية التي عرفتها الحياة السياسية المصرية منذ ثورة يناير، فإنَّ التراكم التاريخي لنضال القضاء المصري، من أجل الاستقلال عن السلطة التنفيذية، تغلَّب على محاولات التسييس. أو هكذا يبدو الأمر لمراقب خارجي مثلي. للقضاء في مصر، مؤسسة ونصوصاً وقضاةً، جذر تاريخي، يعود إلى بدايات تحديث الدولة المصرية، بل انتزاعها، ولايةً، من الباب العالي العثماني على يد محمد علي الذي حكم المحروسة بين عامي 1804 - 1848. قد تكون بذور تحديث النظام القضائي المصري بدأت مع الحملة الفرنسية، أبكر ببضع سنين من تسلّم الضابط الألباني حكم مصر، غير أن الأمر احتاج وقتاً وتراكماً، لكي تتكوَّن سلطة قضائية بالمفهوم الحديث.

كان المصريون يفخرون بأنهم يتوفرون على قضاء مستقل، في وقتٍ كان فيه القضاء العربي في جيب السلطة التنفيذية، هذا إن كان هناك قضاء أصلاً. ثمة بلدان عربية لا وجود فيها لسلطةٍ قضائية، بالمعنى الحديث للكلمة، حتى الآن. وكان يحق للمصريين أن يفخروا بتميّزهم (النسبي) على هذا الصعيد، فحتى في أسوأ أيام حكم حسني مبارك، كانت للقضاء المصري وقفاتٌ جريئةٌ أكدت استقلاليته، النسبية، عن السلطة التنفيذية. وهذه الأخيرة تسعى، دائماً، أياً تكن هويتها السياسية، إلى الحدّ من سلطات القضاء لصالحها. الصراع بين التشريعي والتنفيذي تاريخي، ومتواصل، حتى في أكثر الدول عراقةً في ديمقراطيتها واستقلالاً للقضاء فيها. شاهدنا ذلك يحدث في بريطانيا التي حاولت حكومتها سنَّ قوانين متشددة في مواجهة أخطار داخلية، كالإرهاب مثلاً. كم مرّة عاكست فيها أحكام القضاء البريطاني رغبات الحكومة، وكم مرّة انتصرت للحقوق المدنية التي ناضل البريطانيون قروناً من أجل جعلها حقيقةً غير قابلة للطعن ولا للاستئناف. انظروا إلى حرب فرنسا ضد الإرهاب الذي روَّعها، وجعلها تبدو كدولة من العالم الثالث، في قدرتها على حفظ أمن مواطنيها، لقد انتزعت السلطة التنفيذية، في ظل وضع شعوري فرنسي استثنائي، بعض الإجراءات التي تحدّ من حركة الناس وتجمعهم، وأغلقت الحدود، في إجراء عبَّر عن اصطكاك رُكَب دولة عظمى في التعامل مع حالاتٍ تحدث يومياً في بلدان العالم الثالث. ولكن، ها هم الفرنسيون يتظاهرون ضد استمرار هذه الحالة الاستثنائية، وتحوّلها إلى إجراء طبيعي. ولن يتأخر الفرنسيون في استعادة مساحة الحرية والتحرك التي انتزعتها منهم السلطة التنفيذية. هذا يعني أن حقوق الناس وحرياتهم التي يضمنها لهم القانون والعرف لا تؤتمن عليها السلطات التنفيذية التي تنزع، دائماً، إلى التوسّع في تحركها.

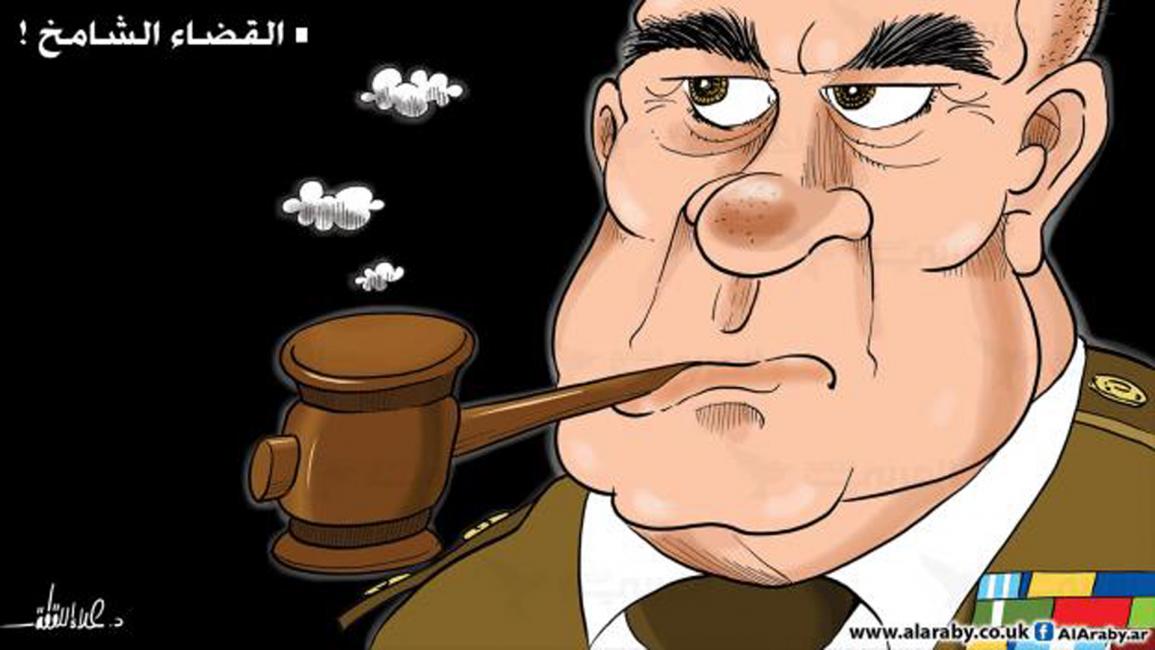

لكن، هذا كله كوم، وما عرفه القضاء في عهد عبد الفتاح السيسي كوم آخر. فلم يحدث، حتى في أيام انقضاض السادات على إرث عبد الناصر، ولا في أيام ضربه العشوائي اليسار واليمين، أن حوكم مئات الأشخاص على شبهة الانتماء السياسي (دعكم من المتورطين في العنف)، كما حدث في عهد السيسي. آلاف المعتقلين دفعة واحدة. مئات أحكام الإعدام والمؤبد دفعة واحدة. كان أمراً مروّعاً أن يسمع المرء بأحكام إعدام في محاكماتٍ سريعة لا تتناسب، قط، مع خطورة التهم، وتعدّدها، الموجهة إليهم. لحظتها، شعر المرء أن هذا ليس القضاء المصري المشهور في طول باله. كيف يحدث هذا بجرَّة قلم؟ لكن، يبدو أن ليست كل دوائر القضاء المصري سواء. فها هي الأحكام الهمايونية تسقط تباعاً أمام دوائر أرفع في القضاء المصري، بدءاً ممّا تسمّى "قضية مكتب الإرشاد" إلى "قضية كرداسة". وهذه أحكام إعدام ومؤبد جماعية، هزَّت الثقة في القضاء المصري، فلا يعقل أن تصدر أحكام تحمل أقصى العقوبات باستخفاف، تامٍّ، بإجراءات التقاضي الطبيعية، وهو ما أكدته بالفعل محكمة النقض المصرية. فساد القضاء في بلدٍ يعني على البلد السلام. فلا تأمل في حياةٍ سياسيةٍ، ولا استثمارية، ولا حتى اجتماعية، معقولة في بلد يُباع فيه القضاء ويُشترى. القضاء، بهذا المعنى، هو ملح الأرض، فإذا فسد الملح، بماذا نملِّح، على حد قول السيد المسيح.