في بداية القرن العشرين، ارتكزت أبحاث العلماء الأوروبيين حول المدينة الإسلامية بشكل أساسي على مقاربتين؛ الأولى إنجليزية الطابع نسبت بنية المدينة إلى عوامل اجتماعية ودينية. فيما ذهبت المقاربة الثانية، وهي فرنسية الطابع، نحو تحليل البنية المدينية وسماتها المادية، وقد وُلدت هذه المقاربة في حضن الاستعمار الفعلي لأراضٍ واسعة حول المتوسط، إذ ترى المدينة نظاماً يتعيّن وصفه بدقة بغرض السيطرة عليه سياسياً. ومع أن المقاربة الأولى لا تبتعد عن ذلك كثيراً؛ إلا أنّ المدرسة الفرنسية قطعت في ذلك أشواطاً إضافية.

وها هو كتاب "المدينة في العالم الإسلامي" الذي حررته الكاتبة والناقدة الفلسطينية سلمى الخضراء الجيوسي، وصدرت ترجمته العربية حديثاً عن "مركز دراسات الوحدة العربية"، يأتي ليأخذ منحى نقدياً تجاه الدراسات الاستشراقية لبنية المدينة الإسلامية، متسلحاً بأدوات النقد ما بعد الكولونيالية.

وقد استندت دراساته، التي ساهم فيها نخبة من الباحثين العالميين المتخصصين في هذا الحقل، إلى آخر ما توصلت إليه الحفريات والكشوف الأثرية، إضافة إلى ما كشفته وثائق مؤسسات الوقف وسجلات المساحة وأعمال مسح الأراضي والخرائط والنصوص وأرشيفات الأسر في العقود الأربعة أو الخمسة الأخيرة. كما استفادت من الدراسات الميدانية السوسيولوجية والمورفولوجية، فضلاً عن الدراسات المتخصصة التي ركّزت على الجوانب التاريخية والمكانية والعضوية، بهدف بلورة رؤية أكثر حيوية لكيفية عمل هذه المدن واستمرارها في العمل كمواقع للهوية والثقافة.

يقدّم الكتاب عرضاً مشهدياً للمدن الإسلامية، مبنياً على قاعدة متنوعة من الحقول المعرفية، فيستفيد من الهندسة وفن العمارة والآثار والتنظيم المدني والتاريخ والاجتماع والأنثروبولوجيا. ولا تقتصر الدراسات التي يضمّها على تغطية المعطيات التي تشكّل النسيج التاريخي للمدينة فقط، وإنما تتطرق أيضاً إلى التحولات الحديثة والمعاصرة. كما تعتمد مجمل الأبحاث على منهج النسيج المديني الذي بدأ تطبيقه مع المعماري الإيطالي سافيرو موراتوري (1910 - 1973)، ثم استكملته مدرسة فرساي الهندسية، وجرى تطبيقه على المدن الإسلامية منذ ثمانينيات القرن الماضي.

وتغطي فصول مجلّدي الكتاب نحو خمسين مدينة تمتد من وسط آسيا، حيث بخارى وسمرقند، نزولاً إلى حيدر أباد الهندية، مروراً بفيروز أباد وشيراز وأصفهان الإيرانية، وبإسطنبول وبورصة العثمانية، لتصل إلى بغداد والقاهرة ودمشق وحلب وبيروت والقدس وطرابلس وتونس والجزائر والرباط، وتنتهي بالأندلس وهرر الأفريقية.

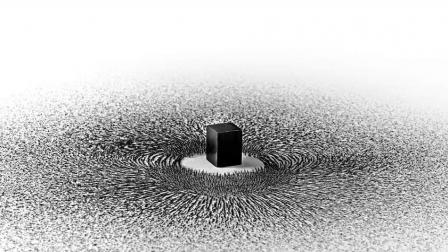

وبالعودة إلى النموذج الفرنسي في قراءة المدينة الإسلامية، فقد افترض الأخوان مارسيّ نموذجاً ممثلاً لبنية المدينة الإسلامية، منطلقيْن من أهمية الدين في بناء النموذج المديني الإسلامي، إضافة إلى فكرة النزاع بين سكان المدن والبدو. وارتكزا في وضعه على وجود المسجد الجامع في قلب المدينة، والسوق المبني بشكل تراتبي بدءاً من المسجد وصولاً إلى بوابات المدينة. ثم تقسيم الأحياء المختلفة على أساس جماعات إثنية مختلفة، مع غياب لأي نوع من التنظيم البلدي.

وبالعودة إلى النموذج الفرنسي في قراءة المدينة الإسلامية، فقد افترض الأخوان مارسيّ نموذجاً ممثلاً لبنية المدينة الإسلامية، منطلقيْن من أهمية الدين في بناء النموذج المديني الإسلامي، إضافة إلى فكرة النزاع بين سكان المدن والبدو. وارتكزا في وضعه على وجود المسجد الجامع في قلب المدينة، والسوق المبني بشكل تراتبي بدءاً من المسجد وصولاً إلى بوابات المدينة. ثم تقسيم الأحياء المختلفة على أساس جماعات إثنية مختلفة، مع غياب لأي نوع من التنظيم البلدي.

لاحقاً جرت المراكمة على هذه التفسيرات المغلوطة حتى تشكّل نموذج للنظر إلى المدينة، تبناه المؤرخ روبرت برنشفيغ وأضاف عليه وصف "اللاعقلاني" للنموذج المديني للمدن الإسلامية. وجرى تحليل بعض العناصر المدينية وردّها لما هو ثقافي أو ديني، حيث الشوارع الضيقة والمتعرجة أحيلت إلى الطبيعة غير المنظمة والعفوية للمدن الإسلامية وفوضاها الداخلية، إضافة إلى غياب المؤسسات البلدية عن ترتيب المدينية، كما جرى لاحقاً اعتبار "غياب الحكم المدني" في هذه المدن نتيجة الأصول البدوية لساكنيها.

مع بداية استخدام المسوح في الدراسات المدينية، استبدلت المقاربة الاستشراقية التي ميّزت الموقف "الغربي" من دراسة المدن الإسلامية، والتي ارتكزت على تفسير يصف هذه المدن بالغامضة بأخرى مرتكزة على معرفة أفضل للبنية المدينية. أدى ذلك أيضاً إلى إدراكٍ تزايد مع الزمن حول اكتساب المدينة هوية متفردة، تجعل من المتعذر إدخالها في نموذج تصنيفي يجمعها بمدن أخرى لها هويات مختلفة.

تنامت هذه التوجهات، الاختزالية إلى حد ما، في الرد على الاستشراق، إذ ثمة سؤال يحاول الكتاب الإجابة عليه، وهو إلى أي مدى يمكننا وصف المدينة التي نشأت في سياق الحضارة العربية الإسلامية بأنها ذات طابع مميز يجعل من الممكن إطلاق وصف عربية أو إسلامية عليها؟ ووفق ذلك يجري تقسيم المدن إلى ثلاثة أنواع: مدن ورثتها الحضارة العربية الإسلامية، وأخرى أنشأتها الدول المتعاقبة في الحكم الإسلامي، ومدن تطورت لاحقاً بفعل التوسع الديموغرافي.

تأثراً بالهجوم الاستشراقي، جرى إثبات كل ما نفاه الاستشراق عن المدينة العربية، من خلال الاتفاق على دراسة معايير المدن المتقدمة التي استخدمها الاستشراق في مقاربة المدن غير الأوروبية، واستباط المعايير التي أنجزتها أوروبا في تجربتها. فقد صعُب على المستشرقين فهم المنطق الذي تترتب وفقه المدن في سياق التجربة الإسلامية فأطلقوا عليه وصف الفوضى واللاعقلانية.

أخذت الردود حول هذه المزاعم عدة مناحٍ؛ منها ما حاول أن يؤكد وجود التخطيط، ومنها ما أعاد تأويل ما يظهر وكأنه فوضى، فيما هو يحمل داخله منطقه الذي يختلف عن النمط الذي تطورت فيه المدن في السياق الأوروبي. فضلاً عن أن المدينة "في العصور الوسطى كانت تتطور من دون منطق ونسق رياضي، لكن هذا لا يعني أنها كانت مربكة لساكنيها"، كما يذهب الأنثروبولوجي جيمس سكوت.

يمكننا مقاربة المدينة بإلقاء نظرة على دراسة عفيف البهنسي ـ على سبيل المثال ـ الذي ذهب إلى أن "معظم مدن العالم الإسلامي - باستثناء القاهرة - كانت تتبع في بناء منازلها تصميماً مشتركاً في هيكله العام يراعي ظروف المناخ وتوفر الرطوبة". وبحسبه فإن "المدن الأموية الأولى، مثل القيروان وواسط، أو المدن العباسية، مثل سامراء، كانت تنشأ وفق ترتيب هندسي مسبق يتضمن شوارع مستقيمة عريضة، وقد كان يبلغ عرضها 50 متراً، لكن الأمر لم يستمر هكذا نظراً إلى أن ضرورات الحياة الاجتماعية والمناخ كانا يفرضان على الإنسان العربي أن يلجأ إلى نمط المدينة المتكاثفة التي انتشرت تماماً في العصر الوسيط.

كانت الشوارع والحارات تخطط متعرجة ضيقة لأن المساكن والقصور والمباني العامة تضم أفنية وحدائق تستقبل الشمس والهواء من ساحتها الداخلية، ما يجعلها في غنى عن الشارع الفسيح، كما كانت بتعرّجها وضيقها توفر مساحات ظليلة وتتيح اختزان الهواء الرطب ليلاً حتى تشيعه أثناء ساعات القيظ.