01 نوفمبر 2024

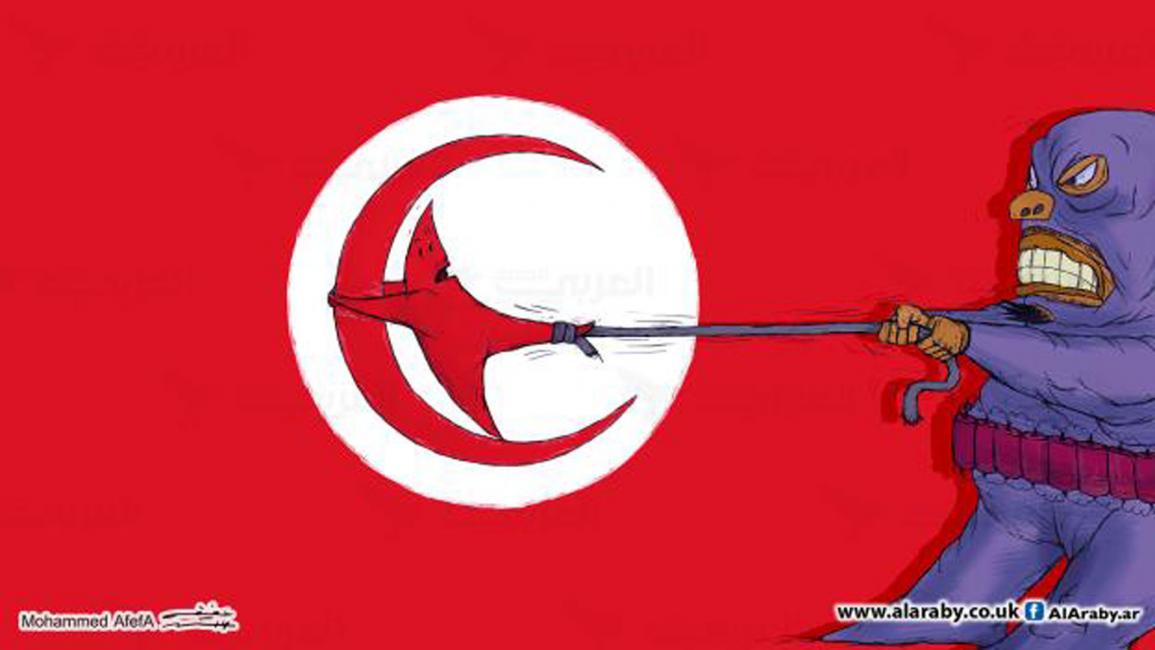

قانون أخاف التونسيين من الديكتاتورية

خشية حقيقية ولّدها القانون الذي تقدمت به الحكومة التونسية إلى مجلس نواب الشعب في 13 إبريل/ نيسان الجاري، حاملاً عنوان "زجر الاعتداء على القوات المسلحة". وبما أن المقصود بذلك القوات الحاملة للسلاح، لم تكن الخشية مفتعلة، بعد أن شملت قوى متناقضة ومتصارعة أيديولوجياً وسياسياً، وفي مستوى لعبة المصالح والرهانات أيضاً.

لتونس تاريخ طويل من الديكتاتورية والاستبداد والانفراد بالسلطة، استمرّ 55 عاماً. تزامن ذلك مع استقلال الدولة الوطنية ونشأتها واستقرارها مع كل من الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة ثم مع سلفه زين العابدين بن علي. وتميّزت تلك الفترة بتضحيات كبيرة قدمّها التونسيون، من أجل أن يعيشوا يوماً مجتمع العدل والشراكة في الثروة والسلطة، من دون أن يتحقق لهم ذلك.

حصيلة ذلك النصف قرن أو يزيد من الحكم الفردي المطلق، المدعوم بترسانة قانونية زجرية كبيرة، وبآلة أمنية وقمعية رهيبة، هو الاختلال في توزيع الثروات على الفئات والشرائح والطبقات والجهات، فنشأت بموجبه مناطق حمراء، تمتد على طول الحدود الغربية التونسية ـ الجزائرية، ترمز إلى فقر فئات وشرائح واسعة وتهميشها، ويصل حجمها إلى 25% من عدد السكان، أي ما يقارب ثلاثة ملايين ساكن، أنهكتهم البطالة والأمية والجهل والمرض والتمييز المناطقي والحُقرة. وحصيلة ذلك أيضاً عمليات اضطهاد منظمة، وانتهاك للحرمات وقمع للحريات واغتصاب للحقوق واعتقالات ومحاكمات دورية، وحتى إعدامات، لم تنج منها أي من القوى الاجتماعية والنقابية والحقوقية والسياسية، بألوانها وتعبيراتها الأيديولوجية المختلفة، العروبية والإسلامية واليسارية، وكذلك ذات الجذور الليبرالية والدستورية التي خرجت عن بيت الطاعة البورقيبية أو البنعليّة.

لم تكد البلاد تتعافى من هذا المرض العضال المسمى الاستبداد، عشية 14 يناير/ كانون الثاني2011، تاريخ انهيار نظام سياسي كليّاني مستبد، وحلول آخر محله، يصبو إلى أن يكون تعددياً وديمقراطياً، لا يقصي أيّاً كان من قوى الفعل السياسي التاريخي، وكذلك الأحزاب الوليدة بعد 14 يناير الحديثة العهد بالنشاط السياسي، حتى برزت معضلة الإرهاب. وكان التونسيون يعتقدون أن السياسة الأمنية التي انتهجها بن علي كفيلة بأن تقضي على آفة الإرهاب، لكن ذلك الاعتقاد سرعان ما تهاوى، بعد انهيار النظام النوفمبري، وتحولت تونس إلى منتج متميّز للظاهرة الإرهابية.

تختلف وجهات النظر حول هذه القضية بين من يرى في تنامي التطرف الديني المنتج للفعل الإرهابي نتيجة سقوط النظام ومن يرى في الظاهرة من إفرازات ذلك النظام نفسه الذي غلّب المعالجة الأمنية الصرفة على المعالجات الاجتماعية والتعليمية والثقافية والدينية. لكن، في كل الحالات، ضرب الإرهاب الدولة التونسية في مقتل في أكثر من مناسبة، فراح ضحيته قادة سياسيون بارزون ورجال أمن وعسكريون وسياح ومدنيون، وأثّر تأثيراً سلبياً عميقاً على الاقتصاد الوطني، وعلى التوازنات المالية والأمنية.

وبات جمهور الخبراء والعارفين بالشأن الديني والسياسي، وكذلك الأمني، وطنياً وعربياً وعالمياً، يعلمون علم اليقين أن تونس باتت تنتج الظاهرة الإرهابية المفترشة للغلوّ والتطرف الدينيين، وتصدّرها إلى الدول العربية والأجنبية، لا سيما التي فُتحت فيها جبهات قتال وحروب في العراق وسورية وليبيا المجاورة. لكن الأمر انقلب رأساً على عقب، وبدأت تونس تعيش ما يعرف في الإيتيمولوجيا الاستخباراتية الضربة المرتدة. تجسّدت تلك الضربة في عودة الابن الضال من جبهات القتال المفتوحة، والمموّلة بواسطة تجار الحروب والأسلحة الدوليين، أصحاب المصلحة الحقيقية الذين، ولأسباب تجارية ومالية وهيمنية صرفة، طوّروا منظومة جديدة من الفتاوى والمعتقدات الدينية المنسوبة إلى الإسلام، وجندوا لها آلافاً مؤلفة من الشباب العربي، تحتلّ مرتبتهم الأولى الشبيبة التونسية الجهادية التكفيرية من أنصار الشريعة والدواعش، كما هو مثبت في تقارير دولية.

وفي هذا السياق الوطني والعربي الملتبس والخطير، تقدمت الحكومة التونسية بمشروع القانون المشار إليه سلفاً، لتضع النخب التونسية السياسية والفكرية والنقابية والحقوقية والمدنية في مفترق طرق غامض، وأمام اختبار صعب. فالقانون المقترح الذي يتضمن خمسة أبواب و20 فصلاً لا يوفرّ الحماية للأمنيين والعسكريين فقط، بوصفهم المستهدف الرئيسي اليوم من الجماعات الجهادية التكفيرية والشبكات الإرهابية، بحجّة أنهم يمثلون الطاغوت، كما هو متداول في أدبيات تلك الجماعات، وعلى صفحاتهم في الفضاء الافتراضي، وإنما يقضي قضاءً مبرماً على مناخ الحرية والديمقراطية والتعدد السياسي والحقوق المدنية والفعل الاحتجاجي السلمي، كما هو مثبت في الدستور الذي تحقق، بعد عشرات السنين من النضال والتضحية.

ويكفي أن نستعرض فصولاً واردة في القانون، لنتأكد من صدق استشعار الخطورة التي تحف بحرية التعبير والإعلام والتنظيم والتفكير، وبالمكاسب السياسية والدستورية والحقوقية التي غنمها التونسيون من الثورة، في حين بقيت المطالب الاجتماعية لتلك الثورة المتعلقة بالشغل والكرامة والتنمية العادلة معلّقة، تنتظر موجة جديدة من الفعل الثوري الحقيقي، لكي تنبعث فيها الحياة. ولعلّ الفصول الأخطر في القانون على الحياة السياسية الجديدة في تونس، والذي يشار إلى أن النقابات الأمنية هي من تقف وراءه، هي الفصل الثالث، وفيه أن الدولة تتولى حماية الأعوان المشار إليهم بالفصل الأول من القانون من الاعتداءات والتهديدات التي يتعرضون لها في أثناء مباشرتهم وظيفتهم أو بمناسبتها. وفي الفصل الرابع، يعتبر سراً من أسرار الأمن الوطني على معنى هذا القانون جميع المعلومات والمعطيات والوثائق المتعلقة بالأمن الوطني، مهما كانت الوسائل المعتمدة لاستعمالها ومسكها وحفظها وتداولها، والتي يجب أن لا تكون معلومة، إلا ممّن له الصفة في استعمالها أو مسكها أو تداولها أو حفظها. وفي الفصل الخامس، يعاقب بالسجن عشرة أعوام، وبغرامة قدرها خمسون ألف دينار، كل شخص له الصفة في استعمال أو مسك أو تداول أو حفظ سر من أسرار الأمن الوطني على معنى الفصل 4 من هذا القانون، تعمّد حسب الحال إما اختلاسه أو إتلافه أو إفشاءه أو تغييره، باي وجه، ومهما كانت الوسيلة، أو مكن الغير عمداً أو عن تقصير من النفاذ إليه، أو إتلافه أو الاستيلاء عليه، أو اختلاسه، أو نسخه بأي وجه كان، ومهما كانت الوسيلة.

وتضاعف العقوبة، إذا ارتكبت الأفعال المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل بمقابل. وفي الفصل السادس "يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية (غرامة) قدرها خمسون ألف دينار كل شخص ليست له الصفة في مسك أو استعمال أو حفظ أو تداول سر من أسرار الأمن الوطني، وتضاعف العقوبة إذا ارتكبت الأفعال المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل بمقابل".

وتكفي هذه الفصول وحدها لاستشعار الخطورة من جراء تقديم مثل هذا القانون، ولعل ذلك ما يفسّر هذا الاصطفاف الجماعي وراء رفضه، والعمل على التصدي له بالوسائل الممكنة كافة. فقد وصفته نقابات الصحافيين والإعلاميين بأنه قانون فضيحة، ورأت فيه الهيئة الوطنية للمحامين بأنه قانون منتهك للحريات، وقالت عنه جمعية القضاة بأنه ذو طابع زجري، وهاجمته أحزاب كثيرة، ونظر إليه الاتحاد العام التونسي للشغل على أنه يمهّد لمنع الاحتجاجات الشعبية والاجتماعية، ولتدخل البوليس في النزاعات الشُغلية أيضاً. ولا يقتصر هذا القانون على الحماية المعقولة للشرائح الحاملة للسلاح، ولكن، يضعهم فوق كل القوانين والشرائع، بما في ذلك الدستور. فهو قانون لا دستوري بالمقاييس كافة، تُشتمّ منه رائحة رغبة جديدة في الهيمنة على الحياة العامة، قد تؤسس لدكتاتورية جديدة، تعلّتها خطورة الوضع الأمني وهشاشته، بمساعدة الوضع الإقليمي الرخو، وامتعاض بعضهم من نجاح الديمقراطية العربية الوحيدة.

ويمكن تأويل رفض هذا القانون من مختلف قوى المجتمع السياسي والمدني والإعلامي بعدم قبول تلك القوى المقاربة الأمنية للإرهاب المنتهجة من الدولة التونسية تاريخياً، ومساومتها على ذلك، ضمن مقولة الأمن المطلق والتضحية بالحريات في مقابل القضاء على الإرهاب، والبحث بدلاً عن ذلك عن مقاربة أخرى، تمزج بين الخيارات الأمنية والسياسية والاجتماعية، تقوم على الاشتراك في العدل، بوصفه أساس العمران، كما يقول ابن خلدون، والاشتراك في التضحية الناجمة عن مقاومة الظاهرة الإرهابية، بعد تهيئة المجتمع برمته لذلك.

لتونس تاريخ طويل من الديكتاتورية والاستبداد والانفراد بالسلطة، استمرّ 55 عاماً. تزامن ذلك مع استقلال الدولة الوطنية ونشأتها واستقرارها مع كل من الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة ثم مع سلفه زين العابدين بن علي. وتميّزت تلك الفترة بتضحيات كبيرة قدمّها التونسيون، من أجل أن يعيشوا يوماً مجتمع العدل والشراكة في الثروة والسلطة، من دون أن يتحقق لهم ذلك.

حصيلة ذلك النصف قرن أو يزيد من الحكم الفردي المطلق، المدعوم بترسانة قانونية زجرية كبيرة، وبآلة أمنية وقمعية رهيبة، هو الاختلال في توزيع الثروات على الفئات والشرائح والطبقات والجهات، فنشأت بموجبه مناطق حمراء، تمتد على طول الحدود الغربية التونسية ـ الجزائرية، ترمز إلى فقر فئات وشرائح واسعة وتهميشها، ويصل حجمها إلى 25% من عدد السكان، أي ما يقارب ثلاثة ملايين ساكن، أنهكتهم البطالة والأمية والجهل والمرض والتمييز المناطقي والحُقرة. وحصيلة ذلك أيضاً عمليات اضطهاد منظمة، وانتهاك للحرمات وقمع للحريات واغتصاب للحقوق واعتقالات ومحاكمات دورية، وحتى إعدامات، لم تنج منها أي من القوى الاجتماعية والنقابية والحقوقية والسياسية، بألوانها وتعبيراتها الأيديولوجية المختلفة، العروبية والإسلامية واليسارية، وكذلك ذات الجذور الليبرالية والدستورية التي خرجت عن بيت الطاعة البورقيبية أو البنعليّة.

لم تكد البلاد تتعافى من هذا المرض العضال المسمى الاستبداد، عشية 14 يناير/ كانون الثاني2011، تاريخ انهيار نظام سياسي كليّاني مستبد، وحلول آخر محله، يصبو إلى أن يكون تعددياً وديمقراطياً، لا يقصي أيّاً كان من قوى الفعل السياسي التاريخي، وكذلك الأحزاب الوليدة بعد 14 يناير الحديثة العهد بالنشاط السياسي، حتى برزت معضلة الإرهاب. وكان التونسيون يعتقدون أن السياسة الأمنية التي انتهجها بن علي كفيلة بأن تقضي على آفة الإرهاب، لكن ذلك الاعتقاد سرعان ما تهاوى، بعد انهيار النظام النوفمبري، وتحولت تونس إلى منتج متميّز للظاهرة الإرهابية.

تختلف وجهات النظر حول هذه القضية بين من يرى في تنامي التطرف الديني المنتج للفعل الإرهابي نتيجة سقوط النظام ومن يرى في الظاهرة من إفرازات ذلك النظام نفسه الذي غلّب المعالجة الأمنية الصرفة على المعالجات الاجتماعية والتعليمية والثقافية والدينية. لكن، في كل الحالات، ضرب الإرهاب الدولة التونسية في مقتل في أكثر من مناسبة، فراح ضحيته قادة سياسيون بارزون ورجال أمن وعسكريون وسياح ومدنيون، وأثّر تأثيراً سلبياً عميقاً على الاقتصاد الوطني، وعلى التوازنات المالية والأمنية.

وبات جمهور الخبراء والعارفين بالشأن الديني والسياسي، وكذلك الأمني، وطنياً وعربياً وعالمياً، يعلمون علم اليقين أن تونس باتت تنتج الظاهرة الإرهابية المفترشة للغلوّ والتطرف الدينيين، وتصدّرها إلى الدول العربية والأجنبية، لا سيما التي فُتحت فيها جبهات قتال وحروب في العراق وسورية وليبيا المجاورة. لكن الأمر انقلب رأساً على عقب، وبدأت تونس تعيش ما يعرف في الإيتيمولوجيا الاستخباراتية الضربة المرتدة. تجسّدت تلك الضربة في عودة الابن الضال من جبهات القتال المفتوحة، والمموّلة بواسطة تجار الحروب والأسلحة الدوليين، أصحاب المصلحة الحقيقية الذين، ولأسباب تجارية ومالية وهيمنية صرفة، طوّروا منظومة جديدة من الفتاوى والمعتقدات الدينية المنسوبة إلى الإسلام، وجندوا لها آلافاً مؤلفة من الشباب العربي، تحتلّ مرتبتهم الأولى الشبيبة التونسية الجهادية التكفيرية من أنصار الشريعة والدواعش، كما هو مثبت في تقارير دولية.

وفي هذا السياق الوطني والعربي الملتبس والخطير، تقدمت الحكومة التونسية بمشروع القانون المشار إليه سلفاً، لتضع النخب التونسية السياسية والفكرية والنقابية والحقوقية والمدنية في مفترق طرق غامض، وأمام اختبار صعب. فالقانون المقترح الذي يتضمن خمسة أبواب و20 فصلاً لا يوفرّ الحماية للأمنيين والعسكريين فقط، بوصفهم المستهدف الرئيسي اليوم من الجماعات الجهادية التكفيرية والشبكات الإرهابية، بحجّة أنهم يمثلون الطاغوت، كما هو متداول في أدبيات تلك الجماعات، وعلى صفحاتهم في الفضاء الافتراضي، وإنما يقضي قضاءً مبرماً على مناخ الحرية والديمقراطية والتعدد السياسي والحقوق المدنية والفعل الاحتجاجي السلمي، كما هو مثبت في الدستور الذي تحقق، بعد عشرات السنين من النضال والتضحية.

ويكفي أن نستعرض فصولاً واردة في القانون، لنتأكد من صدق استشعار الخطورة التي تحف بحرية التعبير والإعلام والتنظيم والتفكير، وبالمكاسب السياسية والدستورية والحقوقية التي غنمها التونسيون من الثورة، في حين بقيت المطالب الاجتماعية لتلك الثورة المتعلقة بالشغل والكرامة والتنمية العادلة معلّقة، تنتظر موجة جديدة من الفعل الثوري الحقيقي، لكي تنبعث فيها الحياة. ولعلّ الفصول الأخطر في القانون على الحياة السياسية الجديدة في تونس، والذي يشار إلى أن النقابات الأمنية هي من تقف وراءه، هي الفصل الثالث، وفيه أن الدولة تتولى حماية الأعوان المشار إليهم بالفصل الأول من القانون من الاعتداءات والتهديدات التي يتعرضون لها في أثناء مباشرتهم وظيفتهم أو بمناسبتها. وفي الفصل الرابع، يعتبر سراً من أسرار الأمن الوطني على معنى هذا القانون جميع المعلومات والمعطيات والوثائق المتعلقة بالأمن الوطني، مهما كانت الوسائل المعتمدة لاستعمالها ومسكها وحفظها وتداولها، والتي يجب أن لا تكون معلومة، إلا ممّن له الصفة في استعمالها أو مسكها أو تداولها أو حفظها. وفي الفصل الخامس، يعاقب بالسجن عشرة أعوام، وبغرامة قدرها خمسون ألف دينار، كل شخص له الصفة في استعمال أو مسك أو تداول أو حفظ سر من أسرار الأمن الوطني على معنى الفصل 4 من هذا القانون، تعمّد حسب الحال إما اختلاسه أو إتلافه أو إفشاءه أو تغييره، باي وجه، ومهما كانت الوسيلة، أو مكن الغير عمداً أو عن تقصير من النفاذ إليه، أو إتلافه أو الاستيلاء عليه، أو اختلاسه، أو نسخه بأي وجه كان، ومهما كانت الوسيلة.

وتضاعف العقوبة، إذا ارتكبت الأفعال المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل بمقابل. وفي الفصل السادس "يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية (غرامة) قدرها خمسون ألف دينار كل شخص ليست له الصفة في مسك أو استعمال أو حفظ أو تداول سر من أسرار الأمن الوطني، وتضاعف العقوبة إذا ارتكبت الأفعال المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل بمقابل".

وتكفي هذه الفصول وحدها لاستشعار الخطورة من جراء تقديم مثل هذا القانون، ولعل ذلك ما يفسّر هذا الاصطفاف الجماعي وراء رفضه، والعمل على التصدي له بالوسائل الممكنة كافة. فقد وصفته نقابات الصحافيين والإعلاميين بأنه قانون فضيحة، ورأت فيه الهيئة الوطنية للمحامين بأنه قانون منتهك للحريات، وقالت عنه جمعية القضاة بأنه ذو طابع زجري، وهاجمته أحزاب كثيرة، ونظر إليه الاتحاد العام التونسي للشغل على أنه يمهّد لمنع الاحتجاجات الشعبية والاجتماعية، ولتدخل البوليس في النزاعات الشُغلية أيضاً. ولا يقتصر هذا القانون على الحماية المعقولة للشرائح الحاملة للسلاح، ولكن، يضعهم فوق كل القوانين والشرائع، بما في ذلك الدستور. فهو قانون لا دستوري بالمقاييس كافة، تُشتمّ منه رائحة رغبة جديدة في الهيمنة على الحياة العامة، قد تؤسس لدكتاتورية جديدة، تعلّتها خطورة الوضع الأمني وهشاشته، بمساعدة الوضع الإقليمي الرخو، وامتعاض بعضهم من نجاح الديمقراطية العربية الوحيدة.

ويمكن تأويل رفض هذا القانون من مختلف قوى المجتمع السياسي والمدني والإعلامي بعدم قبول تلك القوى المقاربة الأمنية للإرهاب المنتهجة من الدولة التونسية تاريخياً، ومساومتها على ذلك، ضمن مقولة الأمن المطلق والتضحية بالحريات في مقابل القضاء على الإرهاب، والبحث بدلاً عن ذلك عن مقاربة أخرى، تمزج بين الخيارات الأمنية والسياسية والاجتماعية، تقوم على الاشتراك في العدل، بوصفه أساس العمران، كما يقول ابن خلدون، والاشتراك في التضحية الناجمة عن مقاومة الظاهرة الإرهابية، بعد تهيئة المجتمع برمته لذلك.