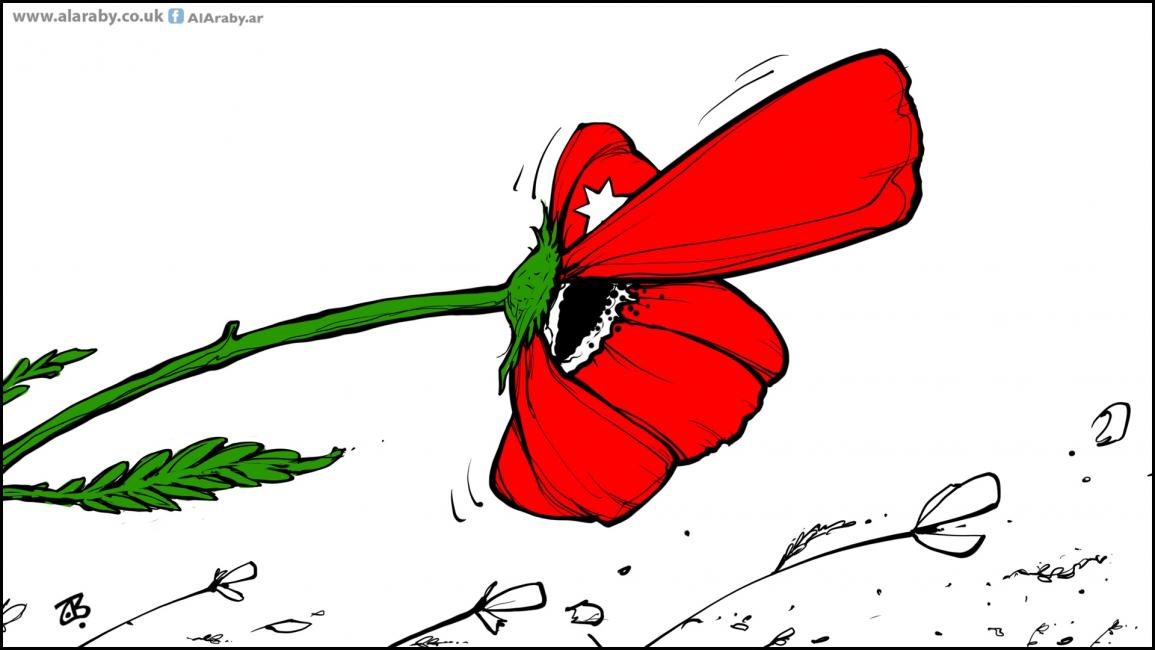

أردنياً .. ما بديل الإصلاح؟

يمكن أن يتعامل الأردنيون، مع الأزمة المتعلقة بما يسمّى قضية الأمير حمزة (وفي الرواية الحكومية "الفتنة")، بوصفها جروحاً عميقة في بنية العلاقة بين الدولة والمجتمع، ويمكن، بل من الضرورة، أن يقرأوها جيداً وبعمق، بحجمها الحقيقي، وما تستدعيه من تحوّلات فورية وجوهرية.

لم يكن التحدّي مقتصراً على ما ارتبط مباشرة بروايات الأزمة، بل بأبعادها وتداعياتها، وما أكّدته بصورة قطعية من وجود أزمة سياسية مركّبة، ترتبط بتجذّر فجوة الثقة بين الدولة والشارع، والشعور العام بالتهميش والإقصاء من شرائح اجتماعية عريضة، وبضعف إدراك مؤسسات الدولة للتحولات المجتمعية، وبعجز ما يسمون "رجال الدولة" عن الحضور المقنع.

الأكثر خطورة من كلّ ما سبق، أنّ القوى التقليدية المعارضة، التي شكّلت في العقل الرسمي "الخصم الرئيس"، خلال العقود الماضية، لم تعد هي من يحرّك الشارع، أو يملك الكلمة العليا فيه، أمام التغيرات التي فرضها العالم الافتراضي، فأصبح "رجل الشارع" أقوى في تأثيره وحضوره من "السياسي التقليدي"، وباتت اللعبة السياسية مفتوحةً على مصراعيها أمام الجميع، وذابت قواعدها تماماً، بعد أن هرمت وتكسّرت، وباتت شيئاً من الماضي.

متى يدرك "مطبخ القرار" أنّ الوقت لم يعد في مصلحة "السياسة العقلانية"، وأنّه كلما مرّ الوقت ولم نشهد ثورة إصلاحية حقيقية، ستكون الكلفة أكبر، وحراك المجتمع والشارع باتجاه أكثر راديكالية مما كان يطرح في جلسات الحوار ومن القوى السياسية التقليدية.

حتى مصطلح الإصلاح أصبح يحتاج إلى إصلاح في الأردن (إذا استعرنا عبارات الباحث الأردني الشاب عبد الله الجبور). وتعني القاعدة المعروفة "العمل كالمعتاد" (Business as Usual) في الأردن كلاماً كثيراً عن الإصلاح من دون تحولات حقيقية، على قاعدة "مكانك سر" (Treadmill) فلم يعد ممكناً اليوم استخدام هذه السياسات مع حركة الشارع.

فوق ذلك كلّه، من الضروري إدراك أنّ الإصلاح ضرورة للدولة، وهو مرتبط باللحظة التاريخية في العالم العربي، إذ يشهد، منذ أحداث الربيع العربي 2011، تفككاً في البنى التقليدية السياسية والاجتماعية، وقواعد الاجتماع السياسي عموماً. والدول التي تدرك، قبل غيرها، أنّ الإصلاح يخدم الجميع (الاستقرار والمجتمع) هي التي تخرج من المستنقع الراهن إلى مسار آمن، ولا أقول تخرج من مشكلاتها المتراكمة، لكنّها تضع قدمها على المسار الصحيح، وتشرك الشعب في عملية القرار أو تقرير المسير في هذا المنعطف التاريخي.

دعونا، إذاً، من جدلية الدستور والعقد الاجتماعي الجديد، التي يلوّح بها دوماً التيار المحافظ، وتقوم على أنّنا لا نحتاج إلى عقد اجتماعي جديد، ما دام الدستور هو الذي يحكم العلاقة بين الدولة والمواطن، وهو صحيح، لكنّ ذلك عموميّ، وكقواعد، ولا يطبق بالصورة الصحيحة، بينما هناك دستور آخر غير مكتوب عرفي، هو الذي يحكم قواعد العلاقة السياسية في أغلب الدول العربية، ويعرّف التوقعات المتبادلة بين الدولة والمواطن، فالعقد الاجتماعي الجديد هو إضافة إلى الدستور، تعني التوافق المجتمعي والسياسي على خريطة طريق للدولة، لعبور المنعطف الصعب الحالي، وإعادة ترسيم قواعد اللعبة السياسية، والتواطؤ بين الجميع على ما فيه الخير العام للدولة والمجتمع، كما كان الميثاق الوطني في عام 1991 برنامجاً وطنياً تشاركياً توافقياً لتجاوز أزمة الثقة التي كانت قد حفرتها عقود من الأحكام العرفية.

أزمة الأمير حمزة لم تكن لتصل إلى تلك النقطة الحرجة والمحرجة للدولة وصورتها في الداخل، قبل الخارج، لو كانت الأمور على ما يرام، ولو كانت قواعد اللعبة السياسية (المنبثقة من الدستور وسيادة القانون) واضحة. بل أكثر من ذلك، دعونا نتصارح بأنّ مؤسسات الدولة جميعاً (التنفيذية والتشريعية، وحتى السلطة القضائية، والتعليم) فقدت كثيراً جدّاً من رصيدها في الثقة العامة، وجرى الاستخفاف بمبدأ الاستقلالية والتوازن بين السلطات واحترام التقاليد المدنية والقانونية للمؤسسات المتنوعة والمتعددة!

أتفق مع ما ذهب إليه السياسي الأردني مروان المعشّر (في مقالته المنشورة أخيراً على موقع كارنيغي للسلام)، أنّ أيّ إصلاح إذا لم ينطلق من توافق مؤسسات الدولة عليه أولاً، وعلى ضرورته، سيكون مصيره الفشل، لأنّها هي الذراع التنفيذية لتحقيق ذلك. وأذكّر بما وضعه الملك في الأوراق النقاشية الملكية من شرط "حيادية الجهاز البيروقراطي" رافعة للوصول إلى تكريس ملكية دستورية ذات حكومات أغلبية وتعدّدية سياسية ودولة مدنية.

النداء الذي أوجهه إلى الحكومة، وهي تعيد النظر اليوم بتصوراتها للإصلاح السياسي (بعدما دعاها الملك إلى ذلك) أن تتجاوز العقلية التقليدية، وأن تخرج من قصة الحسابات الرقمية البائسة في قانون الانتخاب، وتفكر بعقلية ترى أنّ البديل من الإصلاح الآن وهنا سيكون خطيراً جداً في المرحلة المقبلة.