الجوع والخوف في غزّة

الآن، وقد صرنا في جنوب الجنوب كما يتندّرون، أو في أقصى الجنوب، أي في مدينة رفح الفلسطينية، ولا يبعدنا عن الحدود المصرية سوى أمتار قليلة، وليصبح هذا النزوح رقماً جديداً في مرّات نزوحنا، بدءاً من وسط مدينة غزّة في سابع أيام الحرب، فأنا أرى حولي شعب الخيام، وفوق هذه الخيام رُسمت صورة واحدة طاغية وبائنة، يمكن أن يُطلق عليها اسم الجوع.

سألت كثيرين حولي أسئلة منوّعة، وحصلت على إجابات نافية، مثل: أي يوم من أيام الأسبوع نحن فيه؟ فكانت الإجابة: لا أعرف. ومثل: هل تخاف القصف بالصواريخ الدائر حول ما يسمّى المنطقة الآمنة؟ فكانت الإجابة: لا أعبأ بالقصف ولكني أخاف الجوع.

حتى في الأيام التي ينقطع فيها اتصالنا مع العالم، فلا مكالمات هاتفية أو شبكات إنترنت، وجهت السؤال نفسه، وتوقّعت أن يعبّر أحدهم عن انزعاجه لذلك، ولكن سؤالي كان يُقابَل بالنفي دائما، وبتساؤل لا يخلو من تهكّمٍ وسخريةٍ على غرار: هل ستطعمني وتطعم أطفالي شبكات الاتصال لو عادت.

وقد سرحتً كثيرا أمام مثل هذه الإجابات، وأمام حال الناس البؤساء النازحين الذين أصبحوا مشرّدين لا يجدون اللقمة وشربة الماء، والذين يُمضون نهارهم في الركض من هنا إلى هناك لا يلوون على شيء سوى تتبّع إشاعة أو حقيقة عن توفّر الطحين في مكان ما، أو توفّر مصدر للماء، مهما كان مالحا أو عذبا نقيا أو ملوّثا، وينطبق على مشهدهم المؤلم البلاغة القرآنية التي تقول "وترى الناس سكارى وما هم بسكارى". أما النصّ القرآني الذي سرحت فيه، فهو قوله تعالى في واحدة من قصار السور "الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف". فقد اكتشفت أن روْعة الإعجاز العلمي للقرآن الكريم تجلّت في هاتين الآيتين، وهي اكتشاف أن حاجة الإنسان للطعام تتقدّم وتتفوّق على حاجته للأمان والسلام، ولو لم يكن كذلك لما خرج هؤلاء حشودا ومتفرّقين، والموت يتربّص بهم بحثا عن الطعام، وقد وصل بهم البحث إلى المناطق التي أعلن عنها مناطق للقتال، وأنها تمثّل خطورةً على حياة المدنيّين، ولم يتردّدوا في البحث بين أنقاض البيوت التي جرى قصفها أو التي هرب سكّانها عن بقايا طعام.

ولو لم يكن الجوع قاتلاً وغريزة البحث عن طعام حاجة أولى، لما ظهر تجّار الحروب، والذين يصبحون أثرياء بعد أن تضع الحربُ أوزارها، فهم يفعلون في كل زمان ومكان ما دأب عليه أمثالهم الذين حلّلوا النفس البشرية، وخلصوا إلى أن الإنسان على استعداد لبيع أغلى ما يملك في سبيل سدّ جوعه وجوع أطفاله. ومما أذكره من روايات مؤلمة عن تداعيات نكبة عام 1948، وبعد أن استقرّ الحال بأجدادي في الخيام التي هيّأتها وكالة الغوث (أونروا) للاجئين الفلسطينيين في غزّة، أن جدّتي، رحمها الله، قد عرضت قطعة ثمينة من مصاغها الذهبي على أحد سماسرة الحروب، مقابل بضعة كيلو غرامات من دقيق القمح. وقالت جدّتي، في حسرة وألم، إنها لا تنسى نظرة الجشع التي أطلّت من عيني التاجر الوغد، ولا السرعة التي تلقّف بها القطعة الذهبية من يدها الممتدّة نحوه، متجاهلاً حزنها وألمها وكل آيات الظلم المطلّة من وجهها المكتنز الجميل.

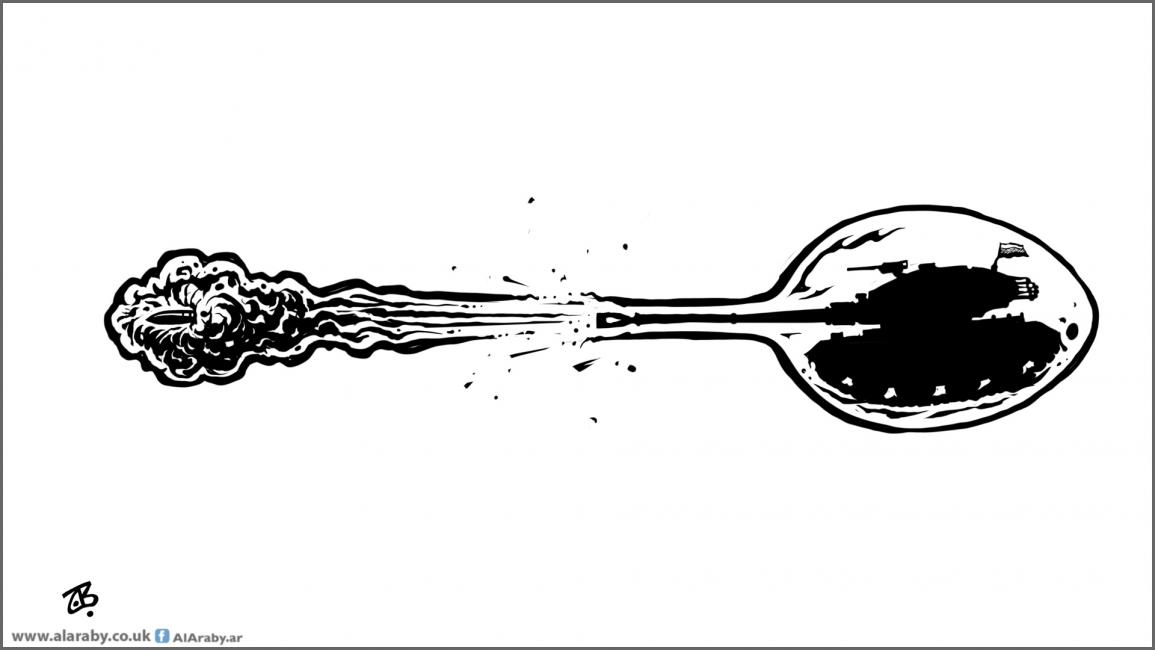

وتتجلّى أبشع صور الجوع، حين تتعرّض شاحنات المساعدات على قلّتها للقرصنة، فهناك من ينام في طريقها لكي تضطرّ للوقوف، ثم يعتليها العشرات، ويتدافع المارّة لتقاذف صناديق صغيرة تحتوي على بعض المعلبات والأرز والمعكرونة، ولا يعبأ هؤلاء الجياع بالقصف الدائر، ولا بتزايد النشاط الاستخباراتي حسب تعليق أحد المراسلين المحليين لطائرات الاستطلاع والتجسّس فوق رؤوسهم بسبب تجمّعهم وتدافعهم، ولو أن تلك الطائرات تقرّر وقتها أن تختصر معلوماتها الاستخباراتية لاكتفت بكلمة الجوع. ويحدًث الأمر نفسه، حين أقف في طابور طويل لأحصل على علبة من اللحم أو السمك المعلّب نجت من بين أيدي قراصنة الجوع. ويحدُث ذلك ليس لأني لا أجد ثمنها، ولكنها أصبحت شحيحة في الأسواق، وأخاف على عائلتي من الجوع إن عُدتُ صفر اليدين.

ولأن الجوع يسيطر علينا، نحن النازحين، فلا نحصل إلا على ما يسدّ رمقنا منذ بداية الحرب، فحين نجتمع في ساعات المساء ونلوذ بحشياتنا المهترئة وأغطيتنا التي لا تدفع برداً قارساً عن عظامنا، نحاول أن نتناسى الموت الدائر حولنا والمرفرف فوق رؤوسنا بأجنحة غرابيب سود، ونتخيّل أصنافاً شهيّة وولائم قد أعددناها أو دعينا إليها، بل أننا، بوصفنا ربّات بيوت حاذقات، نستفيد من تجاربنا سوياً ونتبادلها، ونقرّر أن نصلح طريقة طهي صنفٍ مالح، أو طريقة تزيين صنف حلو، ونلعق ألسنتنا الجافّة إمعاناً في الحلم وسدّ شهوة الجوع، ولو حتى بالخيال.