ضرورة تأميم قرار الحرب

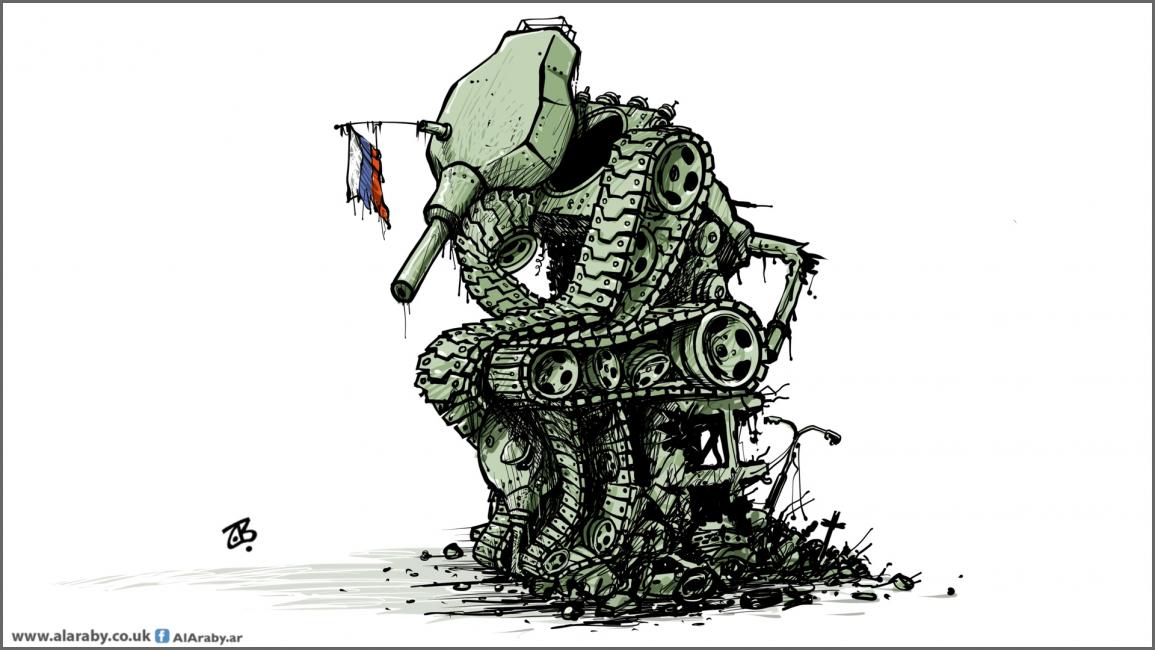

بعد دخول الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا شهره الثاني، وبعد سقوط عشرات آلاف القتلى، والتسبّب في نزوح الملايين وهجرتهم، عدا عن الخراب المادي الهائل، وجعل بلدانٍ كثيرة اليوم تحت تهديد المجاعة، هذا سوى شتّى صنوف خراب النفوس المرافق لكل حرب، نقول، بعد هذا كله، صرّح الرئيس الأوكراني المخذول إن بلاده تدرُس بعمق خيار الحياد الذي كان مطلباً روسياً قبل الحرب. كان يمكن لهذه "الدراسة" أن تكون سبيلاً للسلم قبل أن تندلع الحرب، أو على الأقل كان يمكنها أن تنزع من يد الرئيس الروسي، بوتين، ذريعة أساسية كانت مفيدة له في حشد التأييد الروسي لحربه (إذا افترضنا أن فرض الحياد على أوكرانيا لم يكن هو، أو لم يكن هو فقط، دافع الهجوم الروسي). هكذا يبدو أن العالم لا يكفّ عن عرض حلقات مكرورة من العبث الذي تدفع البشرية ثمنه أرواحا ودماءً ودماراً وعيشاً قلقاً ومسموماً.

تعيدنا الحرب في أوكرانيا، بما تنطوي عليه من خطورة ناجمة عن موقعها الجغرافي وانخراط أكبر بلد نووي فيها، إلى السؤال البديهي عن الحرب والسلم. لماذا تشقى البشرية في بناء قدرات عسكرية غايتها تدمير كل ما تبنيه البشرية؟ ما الذي يدفع الدول إلى تخصيص معظم ناتجها المحلي لبناء ترسانات عسكرية وجيوش دائمة؟ لماذا تسود مقولة "إذا أردت السلم فاستعد للحرب"؟ والحال إن "الاستعداد للحرب أخطر من الحروب الحاضرة أو الماضية"، على ما يقول الفيلسوف الألماني إيمانويل كانط، أبرز الفلاسفة الذين شغلتهم مسألة الحرب والسلم، وحرّر لذلك كتاباً إنسانياً في نزوعه ومنطقياً وعملياً في أفكاره، أسماه "مشروع للسلام الدائم". لماذا يكون ضمان السلم هو توازن القوة، وليس توازن انعدام القوة؟ ألم تنتقل البشرية، وفق هذا المبدأ، من توازن القوة إلى توازن الرعب؟

لو تأمل الإنسان الحرب، بريئاً من الاعتياد، لوجد أن قرارها لا يجوز إيكاله إلى زعيم أوحد أو حتى إلى نخبة حاكمة، أكانت تحكُم بقوة الأمر الواقع أم بقوة صناديق الاقتراع. ينبغي أن يعود قرار الحرب إلى الناس الذين يتحمّلون تبعاتها، هذا إذا افترضنا أنه لا يمكن تفادي الحروب. على أن كانط، في أطروحته المشار إليها، يقدّم ما يبين إن السلام الدائم أمر ممكن.

يزيد من مشهد العبث الحربي الذي نعيشه أن البشرية، ممثلةً بالسياسيين، لا تسير باتجاه تدارك الخطأ أو الخطر الذي صنعته بنفسها، والذي يهدّد وجودها

يقول الواقع إن العدوانات أو الحروب تشنها النخب الحاكمة المستبدة أو المنتخبة سواء بسواء. وإذا كان احتكار نخبةٍ مستبدّة السلطة السياسية يجعل من السهل عليها اتخاذ قرار الحرب، فإن الآلية الديمقراطية في إنتاج النخبة الحاكمة لا تلعب دوراً ضامناً في منع الحروب، فالعلاقات بين الدول، والجاهزية للاعتداء على الغير، مستقلّة إلى حد كبير عن العلاقات الداخلية في الدولة نفسها.

في الزمن النووي الذي وصلنا إليه، يصبح الأمر أكثر حساسية وخطورة، فلا يستوي مع المنطق إيكال أمر الحرب للسياسيين وحدهم، ذلك أن قرار الحرب بات شأناً يخصّ كل إنسان طالما أن حياة كل البشر، في كل مكان، مرهونة بقرار قد تتخذه دائرة محدودة من السياسيين، مهما كان هذا القرار الرهيب بعيد الاحتمال، إلا أنه يبقى ممكناً، لأن وسائله متوفرة. هنا، لا يتعلق الأمر بإدارة البلاد، لا يتعلق بتحسين القدرة الشرائية أو توفير فرص العمل أو خفض ساعات العمل وسن التقاعد .. الخ، لا يتعلق الأمر بما ينبغي أن تنشغل به مهنة السياسة في صون وتحسين حياة الناس وعلاقات الدول، بل يتعلق الأمر بالحياة نفسها، ليس بالمعنى البعيد للكلمة، كما يطرحه أنصار البيئة، بل بالمعنى المباشر والحرفي.

يزيد من مشهد العبث الحربي الذي نعيشه أن البشرية، ممثلةً بالسياسيين، لا تسير باتجاه تدارك الخطأ أو الخطر الذي صنعته بنفسها، والذي يهدّد وجودها، فتعمل مثلاً على تفكيك سلاح الدمار الشامل، بل باتت الدول التي لا تملك هذا السلاح تسعى إلى امتلاكه، على حساب قوت شعبها وحريته، لكي تمتلك القدرة على الإبادة والإفناء. البشرية تهدر القدرة على رفاهيتها كي تزيد قدرتها على إفناء ذاتها.

لو تأمل الإنسان الحرب، بريئاً من الاعتياد، لوجد أن قرارها لا يجوز إيكاله إلى زعيم أوحد أو حتى إلى نخبة حاكمة

ويتم تصوير الأمر على أنه دفاع استراتيجي عن أمن البلاد، وفق مبدأ وضيع، ولكنه سائد، يقول إن ما يحمي بلد من الاعتداء هو امتلاكه قوة تدمير شاملة. وفي ما يخص القوى الكبرى على الأرض، تجاوز الأمر القدرة على التدمير الشامل للخصم، إلى القدرة على التدمير الشامل للحياة على الكوكب. الكلام عن التدمير الشامل يعني أن العدو الفعلي لا شيء آخر سوى الحياة نفسها. هذا يقول إن السياسات الأمنية للدول اليوم فاشلة (والأصحّ إجرامية) مرّتين، مرّة لأنها تهدر قيمة كبيرة من جهد الناس في سبيل البناء العسكري على حساب رفاهيتهم وحرّيتهم، ومرّة لأنها تطوّر أسلحة دمار شامل متعدّدة السبل قادرة على إفناء البشرية والعودة بها إلى نقطة الصفر.

وقد شهد العالم تجربة مصغّرة من الدمار الشامل مع انتشار فيروس كوفيد 19، أكانت هذه التجربة ناجمةً عن تطوّر طبيعي أو مصنّع لهذا الفيروس. لنا أن نتخيّل ما يمكن أن يكون عليه الحال إذا ما تعمّدت "السياسة الأمنية" لبلد معين أن تسخّر مخابرها ووسائلها الجهنمية لتهاجم بهذا النوع من الأسلحة بلداً آخر.

هناك من الكتّاب من يدافعون، من مدخل إنساني وليس بدافع قتالي أو لعصبية قومية، عن سلاح التدمير الشامل، معتبرين أنه من موانع الحروب، أي إن الخوف من استخدام هذا السلاح يمكن أن يردع الدول عن الدخول في حروب. إذا صحّ هذا في ما يخص القوى النووية فيما بينها (وهو أمر غير مضمون أيضاً)، فإنه لا يصحّ خارجها. والحقّ أن الواقع لم يبرهن على فاعلية هذا الخوف في منع الحروب. ومن ناحية ثانية، فشل هذا الخوف في الردع مرّة واحدة يمكن أن يكلف البشرية الثمن الأغلى. هذا فضلاً عما يقتضيه بناء سلاح الدمار الشامل من استهلاك لموارد البلد، بصورةٍ تحرم الناس الاستفادة من ناتج عملهم في تحسين معيشتهم على مختلف الصعد، حين يخصّص جل هذا الناتج لإنتاج بضاعة مخصّصة فقط لحرمان الناس من معيشتهم.