عارف العارف ومحنة الإصلاح الداخلي

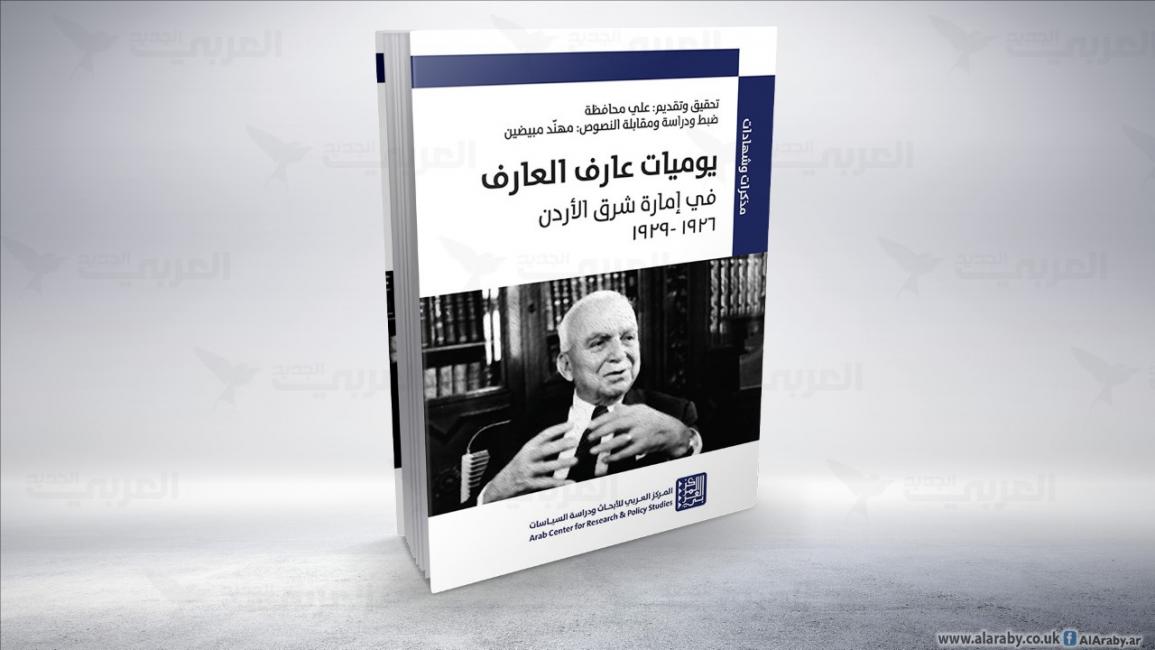

ثمّة إضافة نوعية ومهمة في نشر كتاب "يوميات عارف العارف في إمارة شرق الأردن.. 1926-1929"، تحقيق ودراسة وضبط المؤرخين الأردنيين، على محافظة ومهند مبيضين (المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، بيروت، الدوحة، 2021)، إذ يقدّم صورة من الداخل معمّقة عن شخصية الأمير عبد الله الأول في تلك المرحلة، وعن القوى السياسية الأردنية والحكومة، بخاصة مجلس الوزراء الذي كان يطلق عليه حينها مجلس النظّار (أصبح المجلس التنفيذي)، والسياسات البريطانية والأوضاع الاجتماعية والسياسية والإدارية في البلاد.

تزداد أهمية اليوميات عندما تعلم أنّ العارف كان في موقعٍ على درجةٍ كبيرة من الأهمية، سكرتير حكومة "الشرق العربي" (هكذا كان يطلق على الحكومة الأردنية)، وأنّه جاء في مرحلة مهمة من تاريخ الإمارة، تتمثل في قرار الإنكليز التخلص من قيادات حزب الاستقلال السوري، واستبدالهم بنخبةٍ من الإداريين الذين يعملون تحت الانتداب البريطاني في فلسطين، ومنهم عارف العارف الذي يظهر، من خلال اليوميات، ليس أقلّ حماسةً للقضية القومية والعروبية من الاستقلاليين، ولا أقل عداءً وغضباً من السياسات الاستعمارية منهم، بل لا يتردّد أن يكشف بأنّه أسّس مع مجموعة من الأردنيين جمعية سرّية باسم أنصار الحق، وهو سكرتير الحكومة، ومكانته فيها على مستوى عالٍ في موقع أشبه بـ"نائب رئيس الوزراء"، فضلاً عن علاقته المباشرة والشخصية بالأمير عبدالله. والأهم من ذلك أنّه كان خيار الإنكليز في الإعارة إلى الحكومة الأردنية، ثم هو يقف موقف المعارض للسلطة التي هو، عملياً من رحمها، ويؤازر المعارضة، بل يهندس أعمالها ومخططاتها.

هنا تتبدّى المفارقة الصارخة التي يعترف بها العارف نفسه في يومياته؛ وهو ينقل لنا ذلك المونولوغ الداخلي في مخدعه قبل أن ينام "رحتُ أفكّر في هذا الموقف الذي أقفه تجاه الحكومة، وتجاه الشعب، وإنه لموقف شائك وخطر! وأنا مضطرٌّ لأن أظهر في مظهرين متناقضين؛ فبينما تراني في النهار أجتمع بالأمير والمعتمد ورئيس النظّار، وأسمعهم يبحثون عن أحسن التدابير لإقناع الشعب كي يرضى بالمعاهدة ويقبل دخول الانتخابات، لا أُحجم عن الاجتماع ليلاً بالزعماء والمخلصين من رجال البلاد، لنبحث معاً الوسائل الكفيلة بدرء الشرّ ورفض المعاهدة، وتقليم أظاهر المستعمرين وأذنابهم..".

بالطبع، لم يكن الرجل متناقضاً أو مفصوماً، بل كان ممن راهن، هو وأصدقاؤه، على المواجهة في الداخل ومن أروقة الحكم كأحد الخيارات أو المسارات التي سمح لهم بالتسلّل للحدّ من الانتداب الإنكليزي، وتحقيق حلم الاستقلال والإصلاح الدستوري، ولم يكن، كما يروي في يومياته، في مواقفه وآرائه في الحكومة ومصارحاته مع الأمير، يظهر رأياً أو موقفاً آخر غير قناعاته، بالرغم من اعترافه أنّه اضطرّ للتوقيع على قوانين وقراراتٍ وأنظمةٍ تناقض ما يؤمن به، لكنّه كان يضطرّ لذلك، لكي يبقى مفيداً لأصدقائه المعارضين والإصلاحيين من داخل السلطة.

النقد السياسي الهائل في اليوميات للسياسات الحكومية، من داخل البيت السلطوي، يذكّرنا أيضاً بيوميات عدنان أبو عودة (نشرها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات)، بخاصة الجزء الأول، إذ تجد فيها فضحاً سافراً لسيكولوجيا المثقف والإصلاحي في السلطة، عندما يرى إمكانية التغيير من الداخل، لكن مع مرارة القبول بالتعايش مع سياسات ومواقف وشخصيات تتناقض مع ما يؤمن بها ويتهمها بالنفاق والكذب والفساد، تكاد تلمس النقد نفسه بين الرجلين، ولغة الاستهزاء والسخرية من الآراء المنافقة في جلسات مجلس الوزراء، وفي تجميل الوضع القائم وتزوير الصورة أمام الأمير عبدالله الأول أو الملك الحسين لاحقاً.

لعلّه يبقى سؤال مفتوح فعلاً: إلى أي مدىً يمكن أن يكون ولوج الإصلاحي والمثقف إلى السلطة وأروقتها وتحمّل كلفتها إنسانياً وأخلاقياً، بل وربما شعبياً، أفضل في سبيل الحدّ من الخسائر والقرارات الخاطئة ومحاولة ترجيح كفّة الأصوب أم الابتعاد عنها والمعارضة من الخارج، حتى لو كانت موازين القوى مختلة، والشارع لا ينهض إلى المستوى الذي يُحدِث فرقاً كبيراً في ظل ظروفٍ يمكن أن يطلق عليها "استثنائية"، وأنظمة غير ديمقراطية في العالم العربي؟!

ولعلّ المفارقة البارزة أن الرجل، بعد أن استقال في العام 1929، بطلبٍ من المعتمد البريطاني، ولدوره في دعم المعارضين، عاد لاحقاً ليكون وزيراً للأشغال في حكومة هزّاع المجالي في العام 1955، وقبلها رئيساً لبلدية القدس، ويحصل على الباشوية من الملك عبد الله الأول.