لماذا رفح؟

كانت أمّي، رحمها الله، تردّد دائماً "الفقير جهده كبير"، كلّما زرنا بيتاً فقيراً وضيّقاً لأحد المعارف أو الأقرباء، فترى ذلك الفقير في حيرة ماذا يقدّم وماذا يفعل ليُكرم وفادتنا عليه. تراه يركض هنا وهناك في أنحاء البيت الضيّق المتهالك، فيضع ركوة قهوة فوق النار، ويبحث في كيسٍ مخبّأ عن حبّتين وحيدتين من ثمار قاربت على التغضّن، ويرسل طفلاً صغيراً إلى دكّان البقالة على ناصية الشارع وتسمعه يهمس له "قل له أن يضع الحساب على الدفتر"، ونتظاهر أننا لم نسمع فقد أرسل ذلك الكريم لشراء قنان من المياه الغازية المثلّجة تحية أولى، حتى تنضج القهوة بهدوء فوق موقد صغير لا يكاد يظهر لهبه.

في المقابل، لم تكن أمي تفوت الفرصة لكي تقارن بين كرم الفقير وبخل الغني، فكثيرا أيضا ما زرنا بيت أحد الأثرياء ممن يمتلك بيتاً واسعاً فاخراً وحوله مساحة خضراء ممتدّة، وفي كل ركن هناك معلم من معالم الثراء، ولكنك حين تصبح في غرفة الضيافة الفاخرة، فأنت تمضي أكثر من ساعة من وقت الزيارة في انتظار أن يأتي صاحب البيت لك بكأس من العصير الرخيص المعلّب، ثم حين تتململ معلناً انتهاء زيارتك فهو يتظاهر بمحاولة التشبّث بك، لكي تحتسي فنجاناً من القهوة، وهكذا فقد وضعت أمي أمثلة حيّة للمثل الذي تداوله الأجداد حتى وصل إلى الأحفاد.

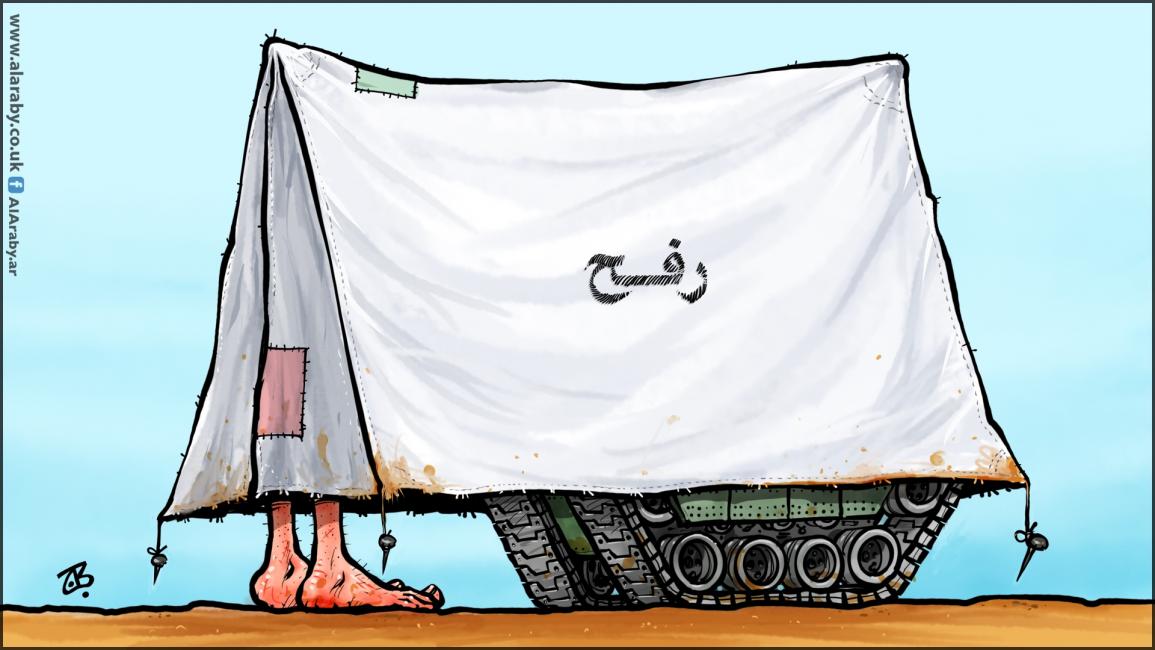

ومدينة رفح، أصغر مدن قطاع غزّة، نموذج حقيقي وماثل وصادق لهذا المثل، فهي، بمساحتها التي لا تزيد عن 55 كيلومتراً مربعاً، وبشحّ مقدّراتها من أساسيات الحياة، فهي لا تمتلك مستشفى على سبيل المثال، وكل ما فيها مستوصفات ونقاط طبية لا أكثر، وإن حاول الإعلام تضخيمها بتسميتها مستشفيات، إضافة إلى تصدّع البنية التحتية وتهالكها، ومعاناة المدينة من أزمة مياه في الأيام العادية، إلا أن هذه المدينة استطاعت أن تحتضن أكثر من مليون نازح من جميع أنحاء القطاع أكثر من نصف عام مع تناقص إمكانياتها يوماً بعد يوم.

احتضنت الشوارع والأزقة، وحتى الأرصفة، النازحين، وفتح أهل رفح الأصليون بيوتهم للنازحين، وعاش المهجّرون بين أهالي رفح الكرماء الذين قدّموا لهم أقصى ما يملكون، فلم يتوقّفوا عن فتح البيوت وتقديم الطعام ومع شحّه بمرور الأيام، ولم تتوقّف نساء رفح عن خبز الخبز على الطابون لنساء مدينة غزة المرفّهات اللواتي لم يجرّبن الجلوس أمام حرارة الفرن، ويوماً بعد يوم تعلّمن أن يفعلن ذلك ولم تبخل عليهن "الرفحاويّات" بنصيحة أو توجيه.

مدينة رفح، تلك المدينة الصغيرة التي توحي لك بأنها واسعة ممتدة، وقد أمضيتُ فيها ثلاثة أشهر من النزوح، واكتشفت أنها، على صغر مساحتها، يحبّها أهلها، ولذلك يطلقون أسماء على مناطق ضيّقة ومحدودة فيها إلى درجة أن تعتقد حين تسمع مسمّيات تلك المناطق أنك سوف تنتقل بين أرجاء مدينة كبيرة واسعة، مثل القاهرة، ولكنك تكتشف أن بضعة أمتار من التنقّل بشاحنة ضخمة، مثل تلك الشاحنات التي ينقل فيها المساجين ونراها في الأفلام العربية، يعني أن تنتقل من منطقة تسمى "الطيّارة" إلى منطقة تسمى "علم"، أو منطقة تسمّى "تل السلطان" إلى منطقة تسمّى "البركسات". وهكذا، فكثرة الأسماء التي يتداولها السكّان تهيئ لمن يسمعها من خلال وسائل الإعلام أن هناك مدينة ضخمة وعملاقة يتوه فيها أكثر من مليون نازح، والحقيقة أنهم يتكدّسون في وضع مُحزن ومؤلم.

اليوم، ومع بدء العمليات العسكرية للاحتلال في مدينة رفح، تشعر بالألم والحزن المضاعف، لأنك تتخيّل الفقير الكريم صاحب البيت الضيّق وقد حلّ عليه ضيوف أكثر مما يطيق، وتتخيّل أن الدائنين يطرُقون بابه طلباً للمال، وثمناً لكرمه على ضيوفه. وتتخيّل أن الجدران قد تصدّعت وصاحب البيت لا يملك سوى خوف مستتر ودعاء خفيّ أن تبقى تلك الجدران صامدة لأنّ ضيوفه ينامون تحتها ويتسترون بها. ولذلك عليك أن تتساءل: لماذا أوجعتنا رفح؟ لماذا آلمتنا رفح أكثر من أيّ بقعة في هذا القطاع البائس؟ وحين تبحث عن إجابة يجب أن تعود إلى مثل أمي الراحلة الذي ضربت به أمثلة حيّة كثيرة أمامنا حتى اعتمدناه، أن "جهد الفقير كبير".