مَن وضع مصير حرب غزّة بيدَيْ رجلَيْن؟

بعد تذمّرٍ شديد من "تخلّي الله عن الضعفاء"، ودعاءٍ حارّ ورجاء نافد الصّبر في معجزة، ناشد العرب رجلاً واحداً لينقذ ما يُمكن إنقاذه. بالضّبط كما هاجموا رجلاً واحداً، مثلما لم يهاجموا أيّ شخص آخر متورّط في الحرب. فمن وضع مصير حرب إسرائيل على غزّة بيد رجلين؟

على عكس باقي الحروب، ظهر في هذه الحرب عاملان، هما الأكثر ترجيحاً لميزان القوة، اعتمادها على استعمال الجانبين الإعلامي والإنساني لتحقيق الشّرعية، فانصبّ النّداء والدّعاء والرّجاء على إيلون ماسك، مع افتراض نظافة يديه من تأثير اللوبيات الصّهيونية المدافعة بشراسة عن إسرائيل. ليس من أجل سلاح أو دواء، بل فقط من أجل توفير الإنترنت عبر نظام ستارلينك للأقمار الصناعية، ما يجعل الدواء والسلاح مفيدين على قلّتهما.

المناداة لشخصٍ غير مسيّسٍ بالمعنى التقليدي للكلمة تحوُّل هائل في طبيعة القِوى. قبل ذلك، كنا نتوقّع تأثير الشركات متعدّدة الجنسيات العابرة للقارّات على القرار السياسي، لكن تأثير شخصٍ واحد يملك أكثر مما تملك شركة منها أمر جديد علينا. كما في فيلم "Don’t look up"، حيث يصبح صاحب شركة عملاقة للتكنولوجيا مهووساً، لا حدود لطموحه في مزيدٍ من المال والنّفوذ، عبر اختراعات الشركة التي لا تتوقّف عن تقديم حلولٍ للإنسانية، لكنها حلول مفخّخة، تسعى حرفياً للسيطرة على العالم. هذا العالم الذي كشف عن أقنعته، وأخرج ما كان يدور في الخفاء إلى العلن، "عيني عينك". وقد كنّا نظن أن الكشف كفيل بتدمير المفضوح. لشدّة ما كان الجميع يدعو إلى فضح الأيدي الخفيّة، وكأنّ في ذلك الحلّ الشامل، بحيث ينقضّ الناس على المكشوف، ويشبعونه رفساً كما كانوا يفعلون مع لصوص الأحذية في المساجد، إذا تلبّسوا.

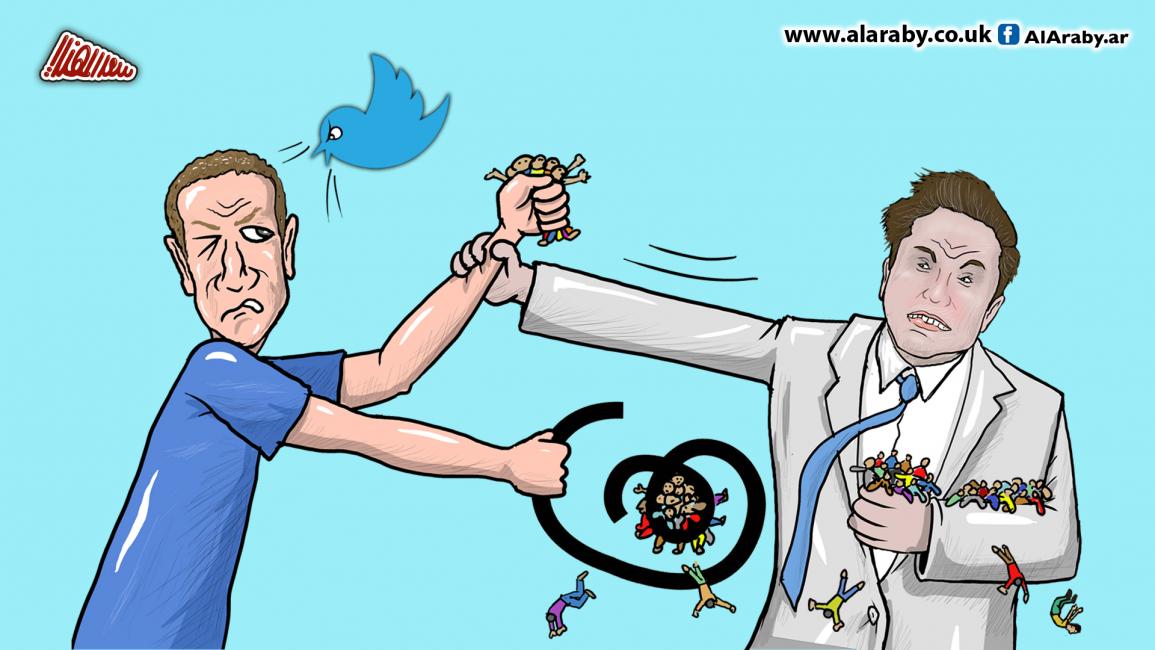

الآن مع تحقّق المنى، أدرك الناس أنهم أضأَل مما كانوا يظنّون، وأنه لا بد من مناشدة من يظنونه بريئاً من دم يوسف الفلسطيني، "الحلو ذو الشعر الكيرلي". وبلغت الدعوة إلى خراب بيت مارك حدّ المساواة مع القاتل، فالمتآمر مع القاتل شريكٌ له، بحصاره الرأي المعارض، وهو أسوأ من الأنظمة الاستبدادية، التي سنّت قوانين تعاقب رواد التواصل على كلماتهم، وحتى النيّات المبطّنة، وغير المبطنة.

ما يجعل مارك أسوأ، خنقه للكلمات نفسها، وهو ما عجزت عنه أعتى الدكتاتوريات، لإخراس وعزل من لا يسيرون على هوى أحبابه الصهاينة، بحرمانهم حقهم في التعبير بعد أن صارت منصته الوسيلة الأولى لذلك. ماذا يفعل الناس بعده؟ يهيمون في الشّارع؟ لكن لحظة، أليس ذلك ما كان يحدُث قبله؟

من يدعو الناس إلى الهجرة نحو "تويتر"، يتجاهل أنه ليس بالأمر السّهل في دول كثيرة، لا تمثّل فيها هذه المنصّة مجمَع القوم. فما فائدة انتقال شخصٍ إلى حيّ فارغ لا يَسمع فيه ولا يُسمع؟ ما يجمع ماسك وزوكربرغ أنهما لم يتحوّلا إلى مؤثّرين مباشرين، بالتوجّه بالخطاب إلى الناس مثل بيل غيتس، الذي أخافهم بذلك، فصار محور نظريات المؤامرة. ربما لأنهما لا يملكان ملَكة الخطاب أو المعرفة الإنسانية التي تمكّنهما من تقديم خطابٍ متماسكٍ عن قضايا آنية. مع ذلك، وجدا نفسيهما في هذه الحرب، في محورين متقابلين، محور يُدعى عليه (الشرّ) ومحور يُدعى له (الخير). فهل في القُرَعِ من يَصلُح للمَشط؟

لو تدخّل الله لفَكِّ كل نزاع على الأرض، لمنع الناس من ظلم وظلمات كثيرة. ولأدّى ذلك أيضاً إلى تذمّر كثيرين من حرمانهم أساس وجود الإنسان، منذ أكل آدم التفاحة بإرادته، وهي حرية الإرادة، وإلا منعه الله من ذلك، لأن في ذلك هلاكاً وبؤساً رأيناه ونراه كل يوم.

لكن، إن كان الناس يعبدون التكنولوجيا، فإن آلهة التكنولوجيا لا يكترثون لأمرهم، وإن كانوا يعبدون الله، فإن لله في خلقه شؤوناً هو مدبّرها. ثم، ما الذي قصّر فيه الشّارع ليتخلى الناس عنه، هو الذي احتضن رأيهم منذ الأزل؟ ومن الذي ولّى مارك زوكربرغ رقيباً على ألسنتنا؟ ومن حصر أفعالنا في حملاتٍ فيسبوكية؟ أين الأسلحة والهمّة والنّاس؟