بحثاً عن الاستقرار الوهمي في مصر

ربما كان مبدأ الاستقرار هو المبرّر الأكبر الذي كانت، وما زالت، تقدّمه الدول الغربية رداً على تغاضيها عن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر بشكل غير مسبوق، والتي لم تستثن أحداً، بمن في ذلك رموز محسوبة على النظام نفسه.

الاستقرار هو أحد مرتكزي خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي قدّمه للعالم، بلغة سهلة بسيطة سطحية تفتقد العمق، يفهمها الجميع، على اعتبار أن نقيضه الإرهاب والفوضى. أما المرتكز الآخر، فهو أموال القروض والديون وبيع الجزر، التي قدّمها لحلفائه دولاً وشركات، بسخاء من لا يخشى الفقر، مقابل السلاح والمعدّات ومحطات الكهرباء وعربات القطارات، إضافة إلى مشروعات العاصمة الإدارية والفرص الاستثمارية في الموانئ والمناطق الحيوية، وفوائد القروض الضخمة. وذلك كله للحيلولة دون التدخل الخارجي الجدّي لوقف القمع أو التخفيف من حدّة الانتهاكات، على اعتبار أنهما يؤسّسان للخوف، الذي أطاحت قدرة المصريين على تجاوزه في لحظة تاريخية بالرئيس الأسبق حسني مبارك، ويُمثل الحكم به، من وجهة نظر السيسي، فرصة للاستمرارية والبقاء.

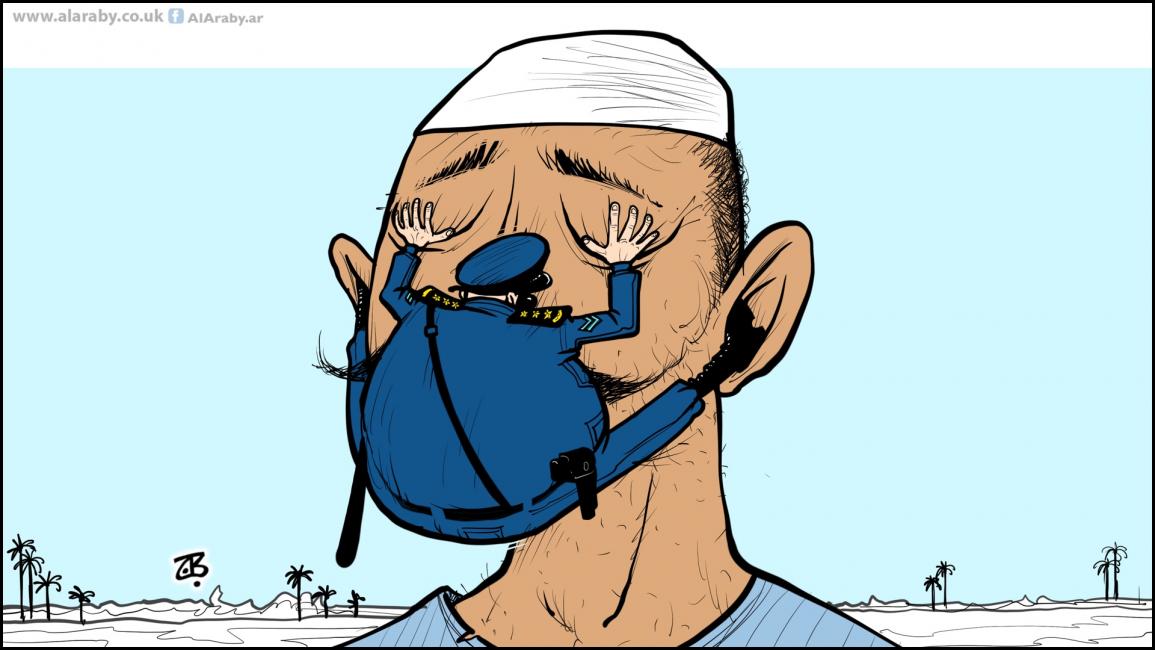

وبينما كانت مجموعة العمل المصرية لحقوق الإنسان، وهي أكبر تكتّل من منظمات حقوق الإنسان المصرية المستقلة، تقدّم تقرير نصف المدّة، لآلية الاستعراض الدوري الشامل في الأمم المتحدة عن أداء النظام المصري بعد ثلاث سنوات من تعهداته باحترام عديد من معايير حقوق الإنسان، كان السيسي يوجّه في احتفالات عيد الشرطة في 25 يناير/ كانون الثاني 2023 بإنتاج أعمال فنية ودرامية تُحسّن الصورة النمطية لضباط الشرطة، وكأن التحسّن الطبيعي للصورة عبر تغيير السلوكيات لا يجوز.

يبدو أن النظام المصري بعد عقد من الانتهاكات المقرونة بمبدأ الإفلات من العقاب، مقابل تقديم الحوافز وإعلاء لغة المصالح، بات يُدمن الشكليات والبروباغندا وأدوات التجميل والبهرجة والتلوين وأصباغهم، ولتذهب 375 توصية أممية بتحسين الأوضاع (صدرت في 2019)، ومعها آلاف الانتهاكات إلى الجحيم.

يُدمن النظام المصري الشكليات والبروباغندا وأدوات التجميل والبهرجة والتلوين وأصباغهم

بعيداً عن سندان الضغوط الخارجية التي هرم وشاب من ينتظرونها أو يراهنون عليها، ومطرقة التحرك الشعبي الذي تتضاءل فرصه أمام قسوة القبضة الأمنية وعنفها والإغلاق التام للمناخ، هوى ركنا الرئيس فجأة، فالاستقرار بات مهدّداً أمام أزمة اقتصادية غير مسبوقة، جلبت معها عشرات الملايين من المواطنين بعنف إلى خط الفقر والديون، وفوائدها أكلت فرص وجود فائضٍ يقدّمه الرئيس للنظم المتحالفة معه كرشاوى لغضّ الطرف عن أفعاله وأكاذيبه وانتهاكاته المروّعة، كما بدأت بشائر تخلّي الدول الخليجية عنه، بعد أن التهمت بثمن بخس اقتصاد الدولة، وبدأت مطامعها وطموحها تتجاوز ذلك إلى اقتصاد الجيش.

في تلك اللحظة، بدأت الأصوات تتعالى، ربما للمرّة الأولى، للحديث عن رحيل عبد الفتاح السيسي عن السلطة بشكل سلمي، بعيداً عن أي انقلاباتٍ عسكريةٍ جديدةٍ أو هزّات عنيفة، إذ لم يعد هناك شك في أن الأزمة الاقتصادية في مصر تتجاوز الحرب الأوكرانية، والأسباب الدولية، فأوكرانيا ذاتها لا تعاني بالحجم الذي يعاني منه المصريون. تتمركز الأزمة في عقل السيسي والجيش اللذين التهما بلداً كبير الحجم بسكّانه الذين يتجاوز تعدادهم 107 ملايين نسمة، وفرضا عليه حصاراً غير مسبوق، يليق بفاشيات العصور الوسطى.

ما تقوله الأحداث أخيرا أن مزيدا من القمع لن يضمن استقراراً بعد الآن، وخطورة وضع الجيش هذه المرّة بوصفه شريكا، والتي تختلف عن وضعيته في 25 يناير 2011، كـ "تكنوقراط"، بعيد عن الشأن السياسي والاقتصادي، أو شبه محايد، ستجعل المعركة موجّهة ضده. والمعركة هذه المرّة صفرية، بعد أن انتهت كل فرص التراجع أو تصحيح المسارات، هذا الفشل محصّلة القاعدة التحليلية التي مفادها أن "النظم الاستبدادية، لا تبني اقتصاداً سليماً، والاستبداديين لا يمكن أن يتجهوا بالأوطان إلى نظم ديمقراطية".

يضاف إلى ذلك أن المشاريع الضخمة ستنتهي إلى كوارث اقتصادية، بحسب ستيف هانكي، فلا هي قامت على دراسة أو أسس وأهداف سليمة، وإنما هي الابن السفاح للديكتاتورية المتطلّعة بنهم إلى شغل الجماهير وتقييدهم بعائداتٍ افتراضيةٍ ومشروعاتٍ وهميةٍ وخيلاء مرضية. ويعتقد الخبراء أن مصر التي كثيراً ما يُنظر إليها باعتبارها "أكبر من أن تفشل" بسبب تعداد سكانها، وأنها تحظى بأقوى جيش في منطقة الشرق الأوسط، باتت على مقربةٍ من الفشل، إلى درجة أن خبراء يتحدثون عن بدء العد التنازلي لسقوط النظام بلغة الأرقام والنتائج، وهي المؤشّرات التي كان ينتظرها بعضهم منذ سنوات، لولا الدعم الخارجي. ويشرح الباحث المتخصّص في الاقتصاد المصري، تيموثي كلداس، ذلك قائلاً: "ما يجعل مصر محظوظة أن الداعمين الخارجيين يعلقون أهمية أكبر على قابلية الدولة للاستمرار، بغضّ النظر عن مدى سوء إدارتها". ولكن إذا كان الاستقرار مهدّداً بالفعل، فلماذا لا يتوقف الداعمون عن مشروعهم الفاشل في استنقاذ النظام السلطوي في مصر، وتقديم كل أنواع الدعم له.

المعركة هذه المرة صفرية، بعد أن انتهت كل فرص التراجع أو تصحيح المسارات

إشارة أخرى، شاركت، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، في منتدى الاتحاد الأوروبي والمنظمات غير الحكومية بدعوة من الاتحاد الأوروبي في بروكسل، الأمر الذي خرجت به يقيناً من النقاشات أن الأزمة الأوكرانية والملف الروسي هما الملفان الوحيدان اللذان لا يرى الاتحاد الأوروبي وساسته غيرهما حالياً. أما منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فهما غير موجودين بالمرّة على أجندة اهتماماته. إلى درجة أن الردود على الأسئلة والاستفسارات التي طرحها علي بعض الساسة والمسؤولين في الاتحاد عن ملف المنطقة بالعموم، وملف مصر بالخصوص، لم تخرج عن إطار النظرة إلى الاستقرار، وأنه ليس في الإمكان أعظم مما كان، وأن علينا القبول بذلك.

ولكن، متى كان الاتحاد الأوروبي حاسماً أو فعالاً حتى في سياساته الداخلية؟ لم تنته مشكلة فى أوروبا على مدى عقود إلا بتدخّل جاد من الولايات المتحدة، وأخشى ما أخشاه أن يدفع الاتحاد ثمن تلك السياسة الانتهازية عن قريب، لأن الأوضاع في مصر تتغير بشكلٍ كبير للغاية، وربما يحدُث انفجار البركان الذي تنبأ به البروفيسور سبرنغبورغ، في وقت ما زال بركان أوكرانيا مشتعلاً، وتحاصر الأنظمة الأوروبية بين شاغلين في الشرق وفي الجنوب الشرقي.

جعل النظام السلطوي الذي فُرض منذ 2013 السلطة السياسية متمركزةً بشكل كبير في شخص الرئيس، الذي يحدّد الأولويات ويتحدّث مع الحلفاء، ويقدّم التنازلات بلا خطوط حمراء، لكن سياساته الداخلية والخارجية تظلّ مجرّد وعود، بلا أي نجاحات، وبوصفه شخصا شعبويا، ضحلا، يصعب الارتكاز والرهان عليه، ناهيك عن اعتباره أساسا لأي استقرار. ففي الملف الليبي، يمكن القول إن السيسي يراهن دوماً على أحد أطراف الأزمة ومسعّريها. وتنبع منطلقاته من إملاءات إحدى الدول الخليجية وما تريد تحقيقه، ولو تصادم مع مصالح الشعب الليبي، حتى بات مصدراً للأزمة وليس الحل. وهكذا في الملف السوداني، الذي يرى الفاعلون فيه ضرورة إبعاد مصر حال الرغبة في تقدّم الاتفاق الإطاري إلى الأمام، على طريق إنهاء انقلاب2021. وانتهت نصائح السيسي للرئيس قيس سعيّد في تونس بانقلاب أبيض، يحارب من أجل فرض نموذج ديكتاتوري مماثل لنموذج القاهرة، لكنه يفتقد الأدوات، بينما تشتعل الأوضاع في الأراضي الفلسطينية في غياب دور مصري موثوق ومؤثر.

أما في ملف حرب أوكرانيا، فلا يمكن تجاهل علاقة السيسي مع الرئيس الروسي بوتين، والتي وصفتها "إيكونوميست" أكثر من مرّة بأنها حميمة، وإن حاول أن يتخفّى منها بدعواته المتتالية إلى وقف الحرب والتحذير من تداعياتها. وفي ملف الهجرة الحيوي، دقّ الاتحاد الأوروبي، أخيرا، ناقوس الخطر بشأن طلبات اللجوء المتزايدة من دولٍ يعتبرها "آمنة"، من بينها مصر، والتي بلغت نحو 924000 طلب بحلول نهاية عام 2022. أما رحلات الهجرة غير الشرعية من شمال أفريقيا فلم تتوقف، وإن أقسم السيسي بأغلظ الأيمان على نجاحه في وقفها.

يعتقد الخبراء أن مصر التي يُنظر إليها "أكبر من أن تفشل" بسبب تعداد سكانها، وأنها تحظى بأقوى جيش في الشرق الأوسط، باتت على مقربةٍ من الفشل

مؤشّر آخر خطير، تغيير بعض الداعمين الغربيين المشروعات الحقوقية في مصر سياسة دعمهم لمشروعاتٍ مرتبطة بدعم الديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة ومحاربة الإفلات من العقاب إلى دعم مشروعات تنمية وتغير مناخي، للابتعاد عن أي ضغوطٍ تمارس على النظام في ملف حقوق الإنسان لمساعدته على فرض الاستقرار! في المقابل، رجّحت مراكز بحثية منذ سنوات سيناريو يقوم على رفض بعض القوى الإقليمية أو الدولية الفوضى وانهيار الدولة، عبر وساطاتٍ تدفع في اتجاه تسوية سياسية توافقية لاحتواء الأزمة، والسير في مسار تحوّل ديمقراطي.

بعيداً عن الخارج والرهان عليه، الحقيقة على الأرض، والتي لا تقبل جدلاً، أن النظام يواجه أزمة مفصلية، مع جماهير شعبه بسبب الأزمة النقدية ومشكلة الديون المستعصية وارتفاع التضخّم المرتبط بشروط صندوق النقد الدولي، وفى بنيته، بعد وعود تقليل حصّة الجيش في الاقتصاد. وبموازاة لغة الأرقام التي يبرع الاقتصاديون في الوقوف عليها، واستشراف نتائجها، الحقوقيون مطالَبون بوضع تصوّر لخطوات عملية لمحاصرة النظام وتوثيق انتهاكاته. بينما السياسيون مطالبون بالاستعداد للانتخابات الرئاسية والتعاطي معها والتحضير لوضع تصوّرات للتحرّك، على الصعيدين، الداخلي والخارجي، والبدء في استخدام الآليات الدولية، من أجل تعيين لجان حقائق ومراقبة للأوضاع، خصوصاً ما قبل الانتخابات، وعدم السماح بتكرار نموذج الانتخابات السابقة الذي انتهى بوضع المرشّحين المحتملين في السجن، واستدعاء جثمان مجهول من القبر ليشارك في تنافس انتخابي مزوّر بلا معايير. وحتى يحين ذلك: لماذا لا تُغلّ يد القمع، ويُفرض عليه فرضاً أن يتوقف عن الانتهاكات، وتبدأ محاولات جادّة وحثيثة لتوثيق جرائم النظام والعمل من أجل العدالة، لعلها تشفع لمئات الآلاف من ضحاياه. مع التذكير أن انقلاب 2013 لم يبدأ في 30 يونيو، وإنما قبلها بستة أشهر، جرى فيها تسريع محاولات إفشال النظام القائم، والتي يتحمّل جزء من المسؤولية عنها، ورصد كل المعارضين المحتملين، وإفشال كل محاولات رأب الصدع، وتجميع كل أنصاره، حتى أن مشهد "3 يوليو" لم ينته إلا وقد بدأت المحرقة التي لم تهدأ، ولا يمرّ يوم إلا وتطلب المزيد من الضحايا.

في النهاية، تعلّمنا دروس التاريخ أن القمع لا يصنع استقراراً .. والديكتاتوريات لا تبني أوطاناً.